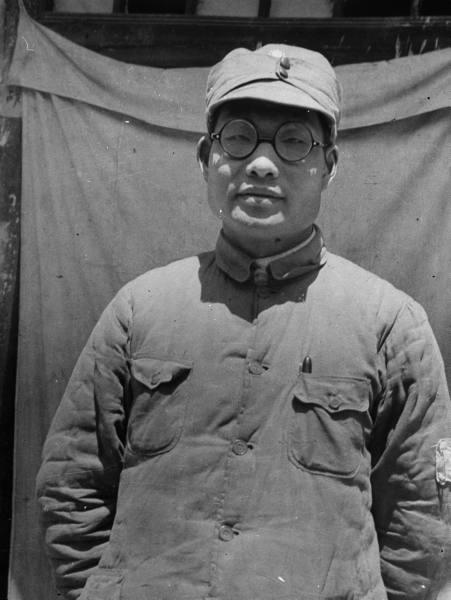

1967年,许世友到北京开会,一开国上将笑着和他打招呼,他理都不理,对方只能尴尬离开,就在其转身时,许世友恶狠狠地说道:“我真想一脚踹死你!” 1985 年南京许世友追悼会上,傅钟拄着拐杖立在灵前。 他手里攥着本翻旧的《资治通鉴》,扉页有许世友的批注:“观史悟战,谢傅公。” 看着遗像上熟悉的笑脸,二十年前军委会议室的对峙,突然浮上心头。 那声 “真想一脚踹死你” 的冷语,曾让两人的隔阂,又深了几分。 1967 年北京军委会议室,寒冬雪粒打在窗玻璃上。 许世友刚从南京军区赶来,军大衣还沾着沿海战备演练的尘土。 傅钟迎上去想握个手:“许司令,一路辛苦。” 手却僵在半空。 许世友面无表情擦过他,坐定后,冷语从身后飘来:“真想一脚踹死你!” 傅钟默默收回手,会场里的炭火声,都显得格外刺耳。 旁人只知这怨,却少见他在战场上的拼命。 1947 年孟良崮战役,许世友任华野九纵司令员,三天三夜没合眼。 靠炒黄豆提神,指挥部队从悬崖攀援,堵住整编 74 师的退路。 最终和兄弟部队联手,歼灭张灵甫部,打破国民党重点进攻。 战后他摸着战士的伤口说:“咱流血,是为了老百姓能安稳过日子。” 这股狠劲,早在长征时就刻进了骨子里。 当年中央清算张国焘路线,许世友护着并肩作战的战友,情绪激动。 甚至想带队伍离开,傅钟作为政治干部,在报告里写了 “可判死刑”。 虽这建议没被执行,可 “死刑” 两字,像根刺扎进许世友心里。 他是少林出身,认的是战场兄弟情,哪容得下这般 “狠话”? 新中国成立后,许世友守在南京军区,肩上担子不轻。 他走遍沿海防区,在礁石上画防御图,手把手教战士打碉堡。 胶东保卫战时,他带着部队在渤海湾布防,保住了山东的后勤粮仓。 有次视察边防,他跟战士同吃窝窝头,说:“守土就是守咱的家。” 而傅钟在总政治部搞理论建设,两人碰面只点头,没多余话。 1967 年那次冲突后,傅钟没辩解,只悄悄寄了本书。 是本《汉书》,夹着张便笺:“古之将帅,亦有刚柔相济之道。” 许世友起初把书扔在桌角,直到某天看战士训练受伤,想起孟良崮。 随手翻开书,看到 “卫青击匈奴,既勇且谋”,竟坐下来读了一下午。 警卫员见状,每天读一段,他还常插话:“这战术放孟良崮也管用。” 后来傅钟又寄来《资治通鉴》,便笺写 “鉴前世之失,知今世之得”。 许世友在批注里写:“打张灵甫时,若早懂这‘围点打援’,伤亡能少些。” 1970 年部队表彰会,他发言时突然提:“傅钟寄的书里,有打仗的理。” 台下的傅钟悄悄松了口气 —— 三十年的冰,终于有了裂缝。 晚年两人常凑在一起下棋,许世友的棋风像他打仗,猛冲猛打。 傅钟笑着说:“你这路数,跟当年打胶东似的,不给对手留余地。” 许世友也笑:“你这稳劲,跟搞理论一样,我还真赢不了你。” 偶尔聊起长征旧事,许世友说:“当年我太急,没懂你是按原则来。” 傅钟摆手:“都是为了革命,你的勇,我的稳,本就该互补。” 1990 年傅钟去世前,叮嘱家人把寄书的便笺捐给军史馆。 如今孟良崮战役纪念馆里,摆着许世友当年用的望远镜,旁边是那本《资治通鉴》。 军史里记着他的战功:孟良崮歼敌、胶东保卫、南京设防。 傅钟的理论著作和那些便笺,成了战友和解的见证。 两人的故事,像段厚重的岁月,写着刚与柔,也写着革命情。 现在,每年都有战士和学生去孟良崮,听许世友的战斗故事。 军史馆里,那本带着批注的《资治通鉴》前,总有人驻足。 人们说起许世友,会提他的勇,也会提傅钟的柔。 这对曾有隔阂的开国上将,用半生时光证明: 革命情谊从不是一帆风顺,而是在理解里,慢慢沉淀成永恒。 信息来源:《许世友回忆录》 光明网——许世友等“拖枪逃跑案”审判始末