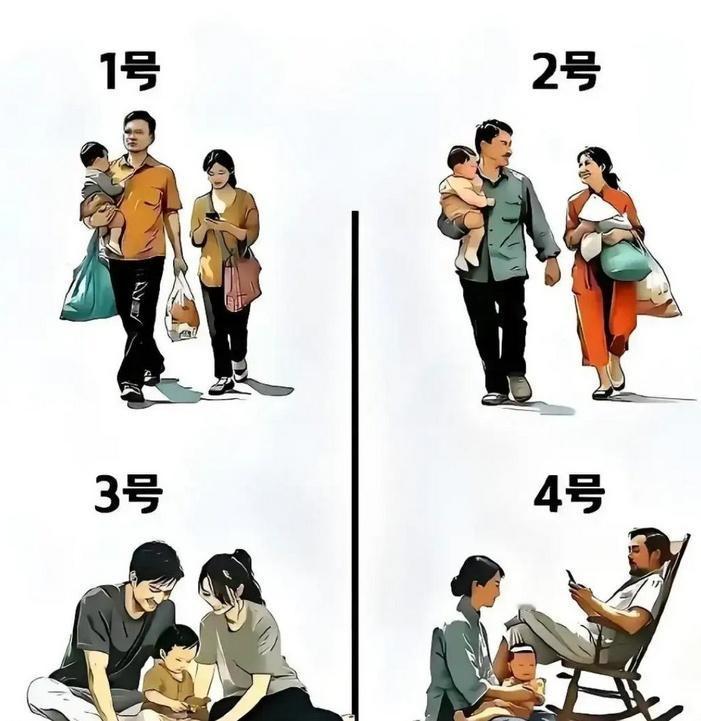

当父母不在的时候,我们还有家吗? 年轻一代正在重新定义家的含义,他们用“轻断亲”的方式、回乡不住家的策略,在传统与现代的夹缝中寻找情感的平衡点。 谢桐坐在家里的沙发上,耳边是听力不佳的奶奶刷短视频的最大音量、父亲公放相声评书的声响,还有母亲压过一切的叫骂声。 她闭上眼睛,感觉自己仿佛置身于最吵闹的绿皮火车硬座。回家不到半天,逃跑的念头已经萌生。 这不是个例。越来越多年轻人开始选择“回乡不回家”,回到家乡却不住在家里,而是选择住在酒店,执行一种“16+8轻断亲法”——白天8小时陪伴亲人,16小时留给自己。 --- 01 家的复杂面貌:爱恨交织的情感空间 对许多年轻人而言,家是一个充满矛盾的概念。独自在外时,他们对家充满正向的思念;真正回到家,却常常发现现实与记忆大相径庭。 家庭,本质上是爱与创伤的共生关系。昭昭每次回家,父亲都要掏出那个巴掌大的黑色硬皮本子,给她细数从上学到住校花的每一笔钱。 黑色字迹是固定支出,红色字迹是不必要支出,甚至包括她初中意外骨折打石膏的费用。 中文家庭最擅长把一切矛盾和感情都隐藏在水下。爱和隐性创伤是共生关系,从小寄生在孩子的体内。 这种复杂的感情让很多年轻人无法真正“断亲”,家里给的爱不多不少,但刚好够吊住你,同时也让你苦不堪言。 02 重新定义家园:从血缘到选择的转变 在当代青年群体中,家正在被重新定义。越来越多的年轻人选择离开城市的高压节奏,走向乡野、城郊或其他低密度空间,与朋友或志同道合的群体共同生活。 德国社会学家乌尔里希·贝克与伊丽莎白·贝克-格恩斯海姆曾提出,晚期现代社会中的家庭正经历从命运到项目的转变。 家庭不再只是被动继承的制度性安排,同时也成为需要个体主动建构的关系项目。 返乡不回乡的现象,正是这一趋势的体现。返乡一词的意义正在经历深刻裂变,许多青年不再渴望回归那个携带着原生家庭的出生地。 他们选择在更加宜居地域的乡村,去寻找或建设一种能承载情感、工作与社会联系的新型生活单元。 03 家的新构建:协作与情感的再生 中国家庭展现出情感上妥协包容、策略上灵活调适、格局上能动再造等 “脆可再生,弱而不息” 的现代韧性与强大生命力。 在浙江安吉的余村,这种实践已经显现。随着数字游民公社和青来集等项目落地,村庄吸引了上千名远程办公者、创作者与独立设计师。 他们共同工作、共享厨房与工作坊,重新定义居住与劳动的界限。 美国社会学家朱迪思·斯泰西的研究显示,虽然人们拒绝传统的婚姻与血缘,但通过共享财务、互相照顾、共担风险来实现家庭核心功能。 她将这一现象称为“再家庭化”——在放弃传统家庭模型的同时,通过新的协作关系主动建构替代性的拟制家庭。 04 情感的双向奔赴:重新思考家的本质 “折角红包”在网络上刷屏,收获不少点赞。没有折损心意,而且卸掉压力,既守住传统礼仪的本真内核,也减掉人情往来的功利负担。 对仪式和习俗更包容的认识、更从容的态度,背后是年轻一代对健康社交的共同憧憬,更是全社会对移风易俗的广泛认同。 当父母不在时,我们是否还有家?答案或许就在这些新的尝试中。传统礼仪的核心,不是物质的对等交换,而是情感的双向奔赴。 当人与人的交往不再被功利心牵绊,我们才能更专注于情感本身,让人际关系回归清简本味,流淌真诚温度,沉淀长久信赖。 --- 在碧山村、在余村、在各地的青年共居社区,新型的社会单元正在形成。这些单元成员流动性高,不像传统家庭以血缘固定;情感与责任通过日常沟通来维系,而不是制度性义务;家庭功能被拆解为经济、照料、陪伴等模块,由不同人分担。 这些尝试或许脆弱,却回答着那个永恒的问题:父母不在,家仍在——只是它不再局限于一个固定的地点、一栋房子,而是扩散到所有我们付出并收获真情的地方。