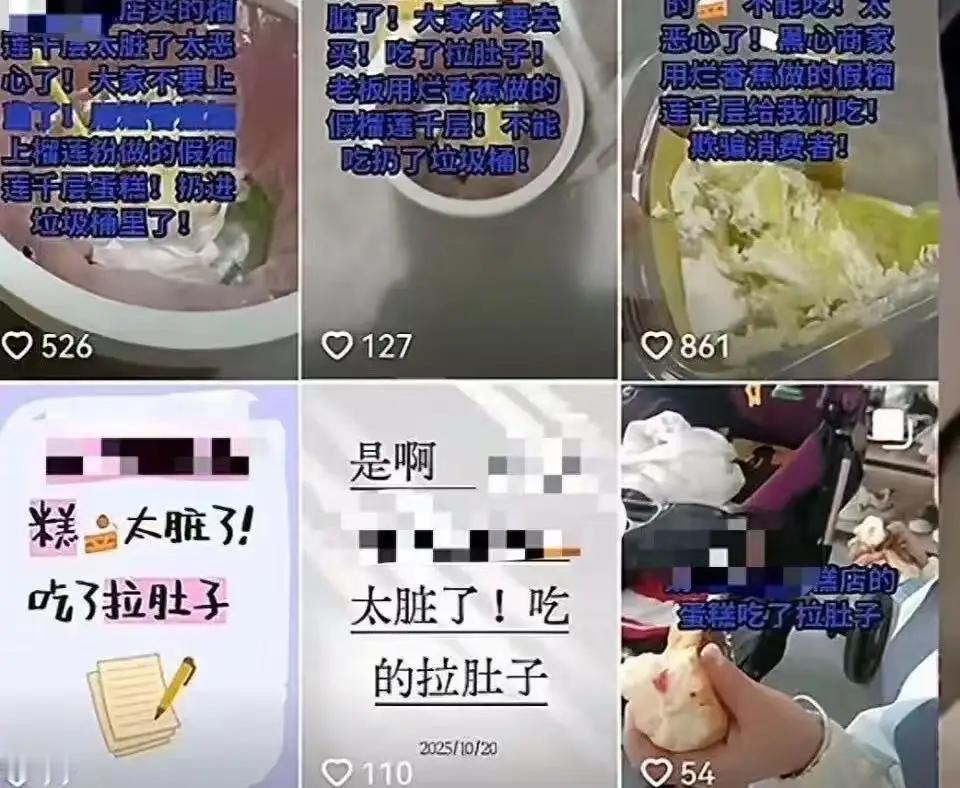

在这个看似平凡的景德镇小巷子里,发生了一场让人扼腕叹息的“家庭闹剧”。事情的起因很简单:一个天真无邪的孩子,用手去摸了蛋糕,店员出于卫生考虑,善意提醒:“小朋友,手上有细菌,还是不要直接摸吧。”然而,令人震惊的是,宝妈竟然当场怒不可遏,怒斥店员“多管闲事”,甚至当场发飙,情绪激动地离开了店铺。 这本是一个普通的提醒,谁曾想,竟引发了如此激烈的反应。宝妈的反应不仅让店员尴尬无比,更在网络上引发了轩然大波。不到五分钟,她便在朋友圈和视频平台连续发出多条视频,声称“孩子吃坏肚子了”,并指责店家“不负责任”。短短时间内,这个小小的事件迅速发酵成公众话题,网友们纷纷站队,指责宝妈“恶意炒作”、“倒打一耙”。 然而,事情真的是如此简单吗?从另一个角度来看,这背后隐藏的,是我们对“责任”和“善意”的深刻反思。难道在这个社会上,善意提醒就会招来无端的指责和恶意?难道为了避免一点小小的“触碰”,就要忍受被指责“多管闲事”?更令人唏嘘的是,宝妈在发出“吃坏肚子”的指控后,店家不得不紧急出面自证清白,发布视频证明孩子健康,试图平息事态。 这场风波折射出的是社会中一种令人担忧的现象:当个人的“权益”被无限放大,善意变成了“多余的干涉”,责任变得模糊不清。我们不禁要问:这究竟是谁的错?是店员的“提醒”不当,还是宝妈的“反应过激”?其实,答案早已明了——这是一个价值观的偏差,是我们在“人情”和“规则”之间迷失的表现。 更深层次的洞察是,宝妈的行为暴露出一种“逆向思维”的心态:当遇到小问题时,第一反应不是冷静解决,而是“控诉”和“反击”。这种情绪的爆发,反映出当代人在面对压力和矛盾时,缺乏理性和包容,反而倾向于用情绪来“宣泄”。而这种“情绪化”的反应,往往带来更大的伤害——不仅伤害了他人,也伤害了自己。 而我们作为旁观者,是否也曾在生活中遇到类似的场景?面对“善意的提醒”变成“指责”的时候,我们是否也曾选择“忍气吞声”,还是勇敢站出来维护正义?这次事件或许只是一个缩影,但它折射出的,是我们每个人心中那份对“公平”和“善良”的渴望。 我们要看到,真正的正能量,来自于理解和包容。一个社会的成熟,不在于谁对谁错,而在于我们能否用心去理解对方的善意,学会在纷繁复杂的生活中保持一份理智和温暖。只有这样,我们才能共同营造一个更加和谐、善意的社会环境。 最后,愿这场风波成为一个提醒:在这个世界上,善意不应被误解,责任不应被推卸。每个人都应当用一颗宽容的心去看待他人的善意,用理性的态度去面对矛盾。毕竟,只有当我们都学会了理解和包容,社会才能变得更加美好。餐馆闹剧