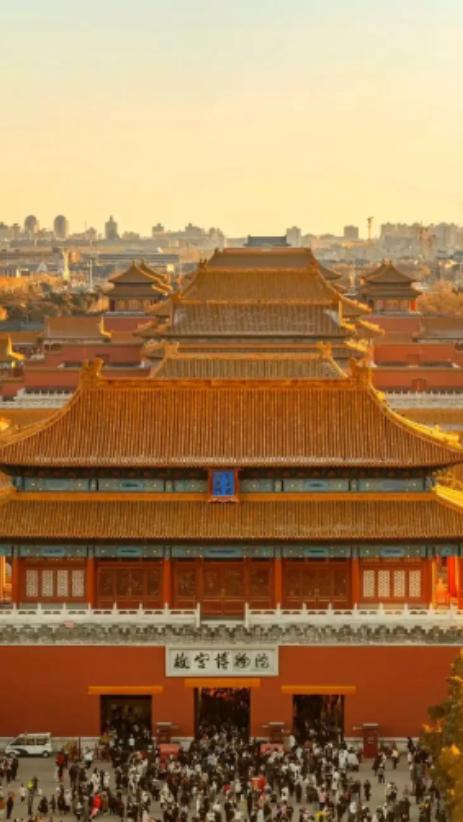

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 虽然故宫这8亿门票钱看着不少,可故宫根本碰不得,得一分不差全缴给国库。这是国家定的规矩,像故宫这样的公共文化机构,门票收入属于“非税收入”,必须走“收支两条线”——收上来先进财政的大池子,想用的时候得提前打报告,把下一年要修哪个宫殿、护哪些文物都写清楚,层层审核通过了才能拨回来。 更关键的是,这些钱还得“帮衬”其他文化遗产单位,不是全留给故宫自己用。比如太和殿地面的金砖每年保养就要上百万,养心殿大修花了2.2亿,这些钱都得从财政申请,能批下来的部分里,可能才有一点点是当年的门票钱返还,缺口本来就大。 比门票更实在的文创收入,背后也藏着不少成本。大家看到的那些火出圈的书签、瓷器,可不是随便画个图案就完事。团队得先钻进库房研究文物,比如龙袍上的纹样要拆解得一模一样,青花瓷器的釉色要找老工匠复刻古工艺,光这前期研究和设计就得花大价钱。 生产的时候要保证品质,销售还要铺渠道、搞宣传,这些环节扣下来,15亿里真正能剩下的利润没多少。而且剩下的钱也不能随便花,得优先投回文物修复和新文创研发,比如开发数字藏品、做线上展览,等于赚的钱又流回了“保护”这个无底洞。 真正的“吞金兽”是文物和古建筑保护,这可不是花小钱能办的事。故宫里藏着186万件文物,9371间房屋全是几百年的木质结构,随便动一下都得花钱。就说太和殿那几根金丝楠木柱,每年都要请专业团队检测修复,光一根柱子的维护费就得上百万。 屋顶的琉璃瓦看着普通,却是工匠按古法手工烧制的,一片就要近200元,2020年午门大修,光换瓦片就花了上千万。红墙每三年要刷一次,用的“宫墙红”颜料一桶800元,整个故宫刷下来就是3000万,这钱花出去看着没变化,却是让古建筑“续命”的关键。 文物修复更是个慢功夫烧钱活。一幅古画的揭裱要顶尖师傅耗五六年,乾隆的金发塔修复光手工费就上百万,那些指甲盖大的钟表零件,修一座要一两年,随便一个零件都能换辆电动车。 而且文物娇贵得很,《清明上河图》这样的珍品,得放在恒温恒湿的展柜里,一个柜子造价超百万,每年的电费就是天文数字。库房里的文物也不能怠慢,一套恒温恒湿设备几百万,24小时不停转,这笔能耗费一年下来就不是小数目。2023年故宫光文物保护预算就有8000多万,可连给所有文物做次“体检”都不够。 日常运营的开销也像流水一样。故宫占地72万平方米,每天要接待几万游客,光清洁和安保人员就有上千人,加上正式员工和离退休人员,近两千人的工资福利每月就得几百万。 安防更是半点不能省,几千个红外线探测器、数百个烟感器要24小时运转,每年的维护费就有1050万,更换一批监控设备的钱能买十辆警车。还有屋顶防水、地砖修补、游客休息区维护,这些看似琐碎的事,累加起来一年就要数十亿。 故宫还得干不少“花钱不赚钱”的公益活。作为国家博物馆,每年要办几十场免费特展,海外回流的文物运回来,光运输和保险费就得上千万,布展更是精细活,成本高得吓人。针对孩子的“故宫课堂”“文物修复体验”活动从不收费,每年投入超亿元,就是为了让年轻人懂传统文化。这些事不能带来收入,却是故宫的责任,根本没法省。 现在还得搞数字化建设,给每件文物做3D扫描建档,搞线上虚拟展厅,2018年启动的“数字故宫”项目就投了近10亿。虽然现在线上能吸引几百万观众,但前期投入大,短期看不到回报,可要是不做,这些珍贵文物的信息就没法长久保存,年轻人也难接触到。 这么算下来,故宫一年的总支出要五六十亿,门票全上缴,文创剩的利润填不了多少,文物保护、运营、公益、数字化这些全是必须花的“硬钱”。 政府给的四十多亿补贴,其实就是给文化遗产的“救命钱”,全用在了修复室的灯光、屋顶的琉璃瓦、库房的恒温设备上。要是没有这笔钱,红墙早掉漆了,文物也得蒙尘,咱们现在哪能看到这么气派的故宫?所以说故宫“缺钱”,缺的是守护文化根脉的钱,这钱花得值当。