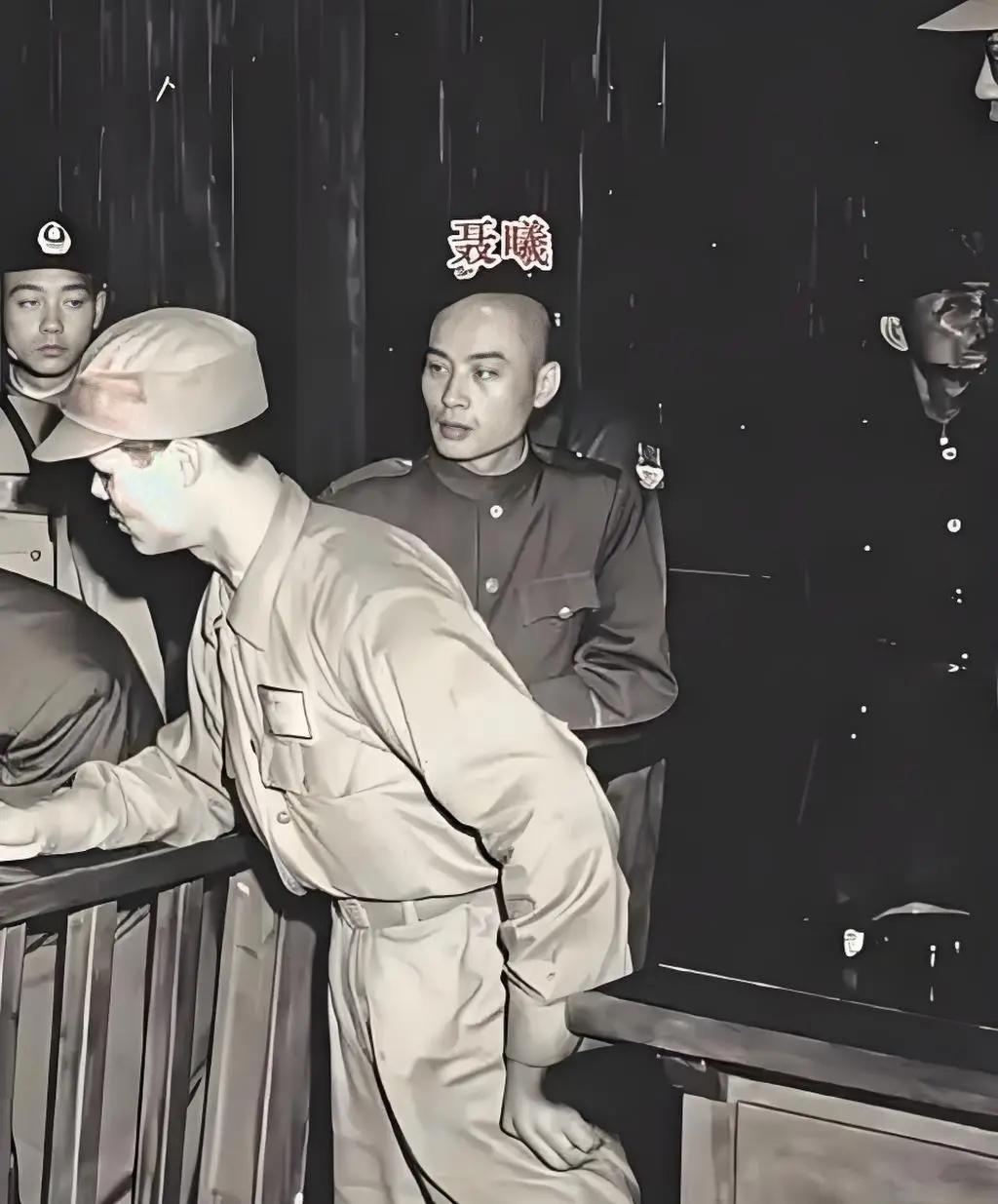

1988年,一个叫叶依奎的老头哆哆嗦嗦地回到大陆。下了飞机,他没回家,直奔组织,当着所有人的面,他撕开自己棉袄的内衬,掏出一份发黄的名单,说:“我叫谢汉光,我回来了。 这张薄纸上,密密麻麻写满了名字,足足有126个,这不仅仅是一张名单,这是一段被遗忘了近四十年的历史,是一个潜伏者用一生守护的承诺,更是无数牺牲战友最后的归宿证明。 在场的人看着这张名单,再看看眼前这位衣衫褴褛、满脸沧桑的老人,瞬间明白了这份名单背后沉甸甸的分量。 时间倒回到1949年,那时候的谢汉光还是个意气风发的青年,是中山大学农学院的高材生,他怀揣着一腔热血和组织的秘密任务,以农林技术员的身份前往台湾。 没人知道,这个看起来文质彬彬的年轻人,肩上扛着的是建立和联络整个台湾地下情报网的重任。 他利用自己的专业知识作掩护,在农林系统内安插同志,发展力量,源源不断地将重要情报传递出去。 那时候的他,心里装着信仰,也装着对新婚仅9天的妻子的思念,他总以为,任务完成之日,就是归家团圆之时。 然而,命运的转折总是猝不及防,1950年,由于地下党组织最高领导人蔡孝乾的叛变,整个台湾的地下网络遭受了毁灭性的打击。 一夜之间,白色恐怖笼罩全岛,大量的同志被捕、牺牲,谢汉光的名字,赫然出现在了叛徒的出卖名单上。 在千钧一发之际,他接到了同志用生命换来的最后警报:“快逃,别回头!” 逃,往哪里逃?整个岛屿都布满了抓捕他的天罗地网,更重要的是,他不能就这么一走了之,他的怀里,藏着那份记录着126名同志身份的名单。 这不仅是名字,更是126个家庭的希望,是组织需要确认的宝贵力量,如果他被捕或者牺牲,这些同志要么永远背负着不为人知的秘密,要么就会像断了线的风筝,再也找不到回家的路。 谢汉光做出了一个艰难的决定:他放弃了组织安排的撤离路线,反而朝着最危险、也最意想不到的地方——台东的深山老林里跑。 他将自己的所有证件深埋地下,从此,世上再无谢汉光,只有一个从福建逃难而来、名叫“叶依奎”的孤苦农民,他用身上仅有的两个金戒指,买通了一个村长,换来了这个可以暂时栖身的假身份。 深山里的日子,比他想象的还要苦,住的是四面漏风的茅草屋,吃的是难以下咽的野菜杂粮,为了活下去,他给林场砍树、种山芋、采槟榔,什么苦活累活都干。 手上磨出了厚厚的老茧,原本挺直的腰杆也被岁月压得佝偻,有村民看他孤身一人,好心劝他再成个家,他都笑着婉拒了。 不是不想,是不敢,他怕自己的真实身份会连累无辜的人,更怕一旦有了牵绊,会动摇自己守护名单的决心。 那份名单,成了他生命中唯一的执念,他将它用油纸包好,缝在贴身的棉袄内衬里,这件棉袄,夏天再热也系在腰间,冬天再冷也是最温暖的依靠。 夜深人静时,他会借着微弱的煤油灯光,一遍又一遍地默读名单上的名字,生怕时间久了,会忘记任何一个细节。 这张纸,比他的命还重要,有一次台风来袭,掀翻了屋顶,暴雨倾盆而下,他死死地抱着装有名单的木盒,任凭自己被淋成落汤鸡,也不让雨水沾湿分毫。 这种隐姓埋名的生活,最煎熬的不是身体的劳累,而是精神上的孤独和恐惧,每次遇到户口清查,他都心惊胆战,手心里的汗能把衣角浸湿。 他编造了一套天衣无缝的说辞,说自己老家遭灾,亲人早已不在,警察走后,他才会瘫软在地,长舒一口气。 时间就这样一天天过去,直到1987年,村里的广播传来一个消息:台湾当局决定开放居民赴大陆探亲。 听到这个消息的瞬间,71岁的谢汉光浑身一震,他整整一夜没合眼,布满皱纹的脸上,泪水纵横,他知道,回家的时候到了。 他卖掉了自己苦心经营多年的果园,换来了回家的路费,临行前,他朝着大陆的方向,重重地磕了三个头,嘴里喃喃自语:“兄弟们,我带你们回家了。” 当他终于将那份名单交到组织手中,完成了自己一生的使命后,组织上经过多方查证,最终在1994年恢复了他的党籍和身份,这时,他才敢踏上返回广东梅县老家的路。 推开那扇等了他42年的家门,他看到了一个白发苍苍的老妇人,屋里还有一个中年男子和两个孩子,妻子哽咽着告诉他,这是他的儿子和孙子。 一家三代人抱头痛哭,所有的等待、思念、委屈和心酸,都在这一刻化作了滚烫的泪水,谢汉光抱着素未谋面的孙子,一遍遍地说着:“爷爷对不起你们,让你们等太久了。” 谢汉光守护的不仅仅是一张纸,而是对战友的承诺,是对信仰的忠诚,他没有显赫的战功,也没有惊天动地的事迹。 但他用38年的孤独和坚守,完成了一项最伟大的任务,他让那些被遗忘的名字,重新被记起,让那些漂泊的英魂,找到了回家的路。 这份跨越海峡、历经四十余载风霜的名单,比任何勋章都更加光荣,因为它承载着一个时代里,一个普通人最纯粹、也最坚定的信仰。 信源:梅州网2015-07-24——《潜伏台湾42年,回大陆找到组织》