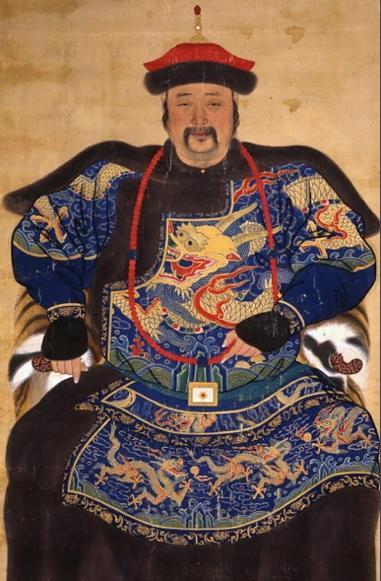

1661年8月7日,清朝著名批判文学大师金圣叹被执行斩首。行刑前,儿子眼泪汪汪,金圣叹却笑着对儿子说:“哭什么?来,和老子再对个对子。”不料,他淡定地继续问“上联是莲子心中苦,下联是什么?”。 聊起中国古代的才子,金圣叹绝对是个绕不开的“奇葩”。 你说他才华横溢吧,那真是没得说。他老家是江苏苏州,据说从小就聪明,过目不忘。他点评《水浒传》、《西厢记》这些书,那叫一个犀利,简直是开创了文学批评的新玩法。在那个年代,别人都在啃四书五经,他跑去给“禁书”写读后感,还写成了爆款。 但他这人,才华有多高,“作”的程度就有多深。 按理说,他舅舅是明末清初的大官钱谦益,他自己18岁就中了秀才。这条路走下去,不说封侯拜相,起码也是个体面人。可金圣叹偏不。他打心底里瞧不起科举考试。每次考试,他不好好答题,净写些讽刺挖苦的段子,摆明了就是去砸场子的。 这还不够。他连自己舅舅都不放过。钱谦益在明朝当礼部侍郎,清朝入关了,他又跑去当顺治皇帝的礼部侍郎。这在当时很多人看来,是有点“失节”的。金圣叹倒好,大庭广众之下,直接给他舅舅写了副对子:“一代文官小花脸,三朝元老大奸臣”。 这一下,是把舅舅的面子和自己的后路全给断了。 你说他愤世嫉俗,有骨气吧?可史料上说,顺治皇帝看了他的书评,夸了他几句,他立马激动得向着北京的方向磕头,哭得稀里哗啦。这操作,是不是又有点让人摸不着头脑? 他就像一个活在自己世界里的“杠精”,看谁都不顺眼,又渴望被最高权威认可。这种矛盾,贯穿了他一生,也最终把他送上了断头台。 他到底为什么被杀?这事儿,就是著名的“哭庙案”。 这案子,远不像听上去那么“文艺”。不是说他思念明朝,或者为顺治帝之死而痛哭。事情的真相,其实是“借死人压活人”。 1661年,顺治皇帝驾崩了。按规矩,地方上要设灵堂哭吊。金圣叹他们这帮苏州的读书人,就利用了这个机会。 为啥?因为他们被新来的吴县县令任维初给逼急了。这位任县令,为了完成税收任务,手段极其粗暴,鞭打百姓,搞得民怨沸腾。金圣叹这帮人忍不了了,就合计着,趁着给先帝哭丧的机会,大家集体去孔庙聚集。 名为哭丧,实为抗议。 他们一百多号人,在孔庙里“哭”完,就跑去衙门,给江苏巡抚朱国治上呈状纸,控诉任维初的恶行,要求罢免他。 这下可捅了马蜂窝。 巡抚朱国治会怎么看?县令收税是为了谁?还不是为了朝廷国库。他肯定要保自己的手下。朱国治立马下令抓人,然后给京城上了一道折子,说这帮苏州士人根本不是哭丧,是聚众作乱,抗税闹事,惊动了先帝的灵。 这顶帽子扣下来,在当时那个高压环境下,谁都受不了。清朝刚入关没多久,最怕的就是江南这帮读书人闹事。这一下,正撞枪口上了。 金圣叹作为这群人的领袖,自然是首犯。最后,连同他在内的18个士人,全被判了“叛逆罪”,拉到南京斩首。 说白了,金圣叹是为民请命,但他选错了时机,也低估了政治的残酷。他的“狂”,在太平盛世可能是趣闻,但在高压政治下,就是催命符。 咱们再回到开头那一幕。 1661年8月7日,法场上。金圣叹的两个儿子,莲子和梨儿,哭得撕心裂肺。 金圣叹倒是很平静,还笑呵呵地叫儿子别哭,要对对子。 “莲子心中苦。” 儿子们哪有心情对? 金圣叹自己接了下联:“梨儿腹内酸。” 这副对联,简直是神来之笔。表面上说莲子心是苦的,梨子里面是酸的。但“莲”谐音“怜”,“梨”谐音“离”。“怜子心中苦,离儿腹内酸”,这不就是他这个即将离世的父亲,对两个儿子最沉痛的告白吗? 他用他最擅长的方式,开了一个人生最大、也最悲凉的玩笑。 这还没完。 临死前,金圣叹神秘兮兮地把狱卒叫过来,说:“我有封信,麻烦交给我家人。” 狱卒接过来,按规矩得上交给县令任维初“审查”。任维初打开一看,差点气死。信上开头五个字是:“字付大儿看”。 这不摆明了占县令便宜,让任维初当了他“大儿子”吗? 任维初忍着气往下看,后面更绝:“花生与豆干同吃,有胡桃(核桃)滋味。此法流传下去,吾死无遗恨矣!” 一个快死的人,不想着家产,不想着遗言,就想着这么个“美食秘方”? 这就是金圣叹。他至死,都是那个嬉笑怒骂的“狂士”。他用这种方式告诉世人:你们能砍掉我的头,但你们永远也弄不懂我的脑子,也打不垮我的精神。 他这一辈子,活得太真,也太狂。他不是传统意义上的英雄,他有太多毛病,太自负,太不懂人情世故。但他又是一个真正的文人,他有风骨,敢于对不公说“不”。 他就像一颗烟花,用尽全力在最黑暗的夜空里炸开,哪怕只有一瞬间的绚烂,也足以让人记住他那玩世不恭,却又无比沉痛的姿态。