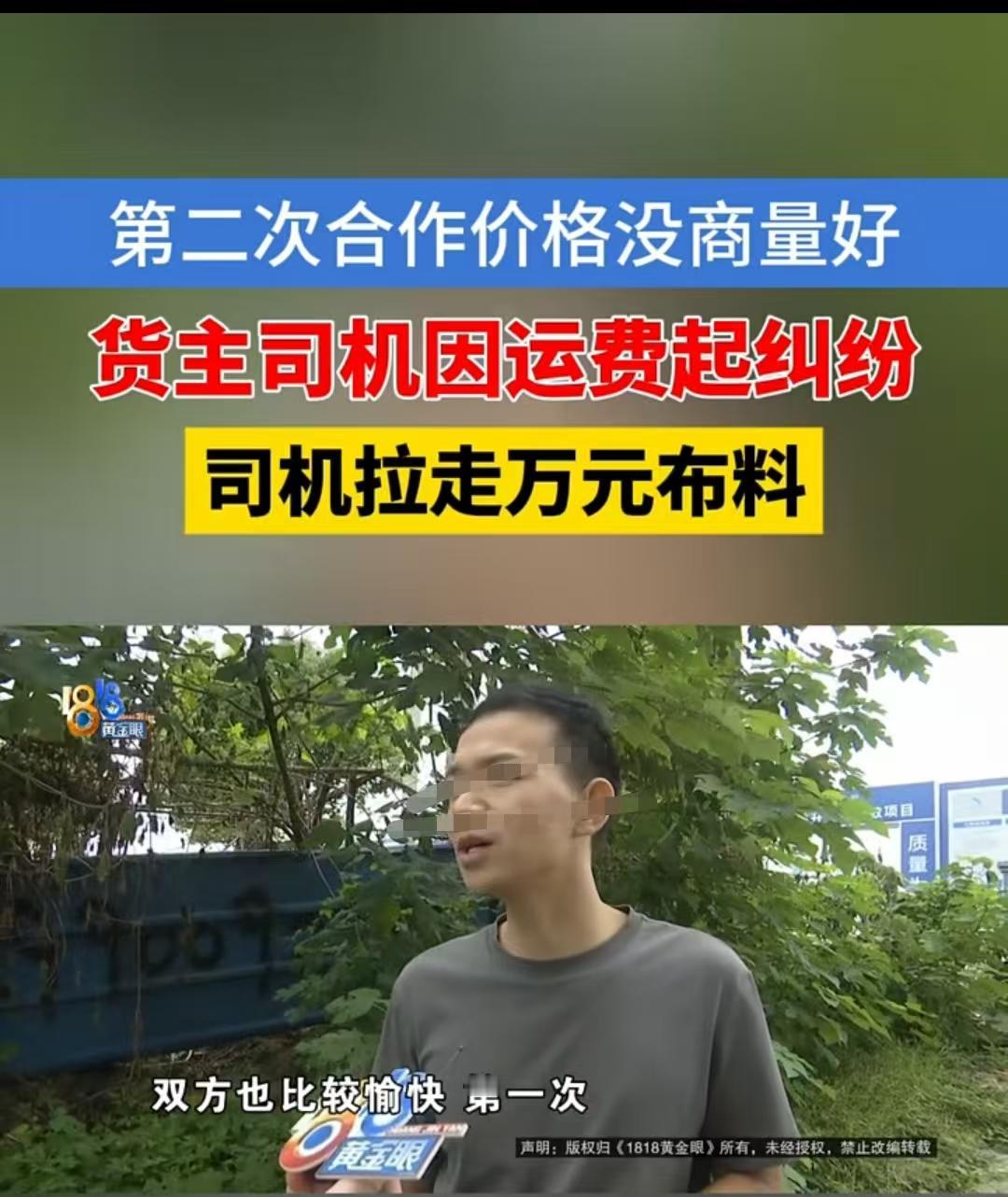

浙江绍兴,郑老板请王师傅拉一批布料,因为是老熟人,双方都没谈价。布送到了,郑老板付1600元,王师傅却要2100元。谈不拢后,王师傅竟直接找来叉车,从染料厂拉走了价值一万多的布匹!面对郑老板报警,他却理直气壮:“不给钱没关系,把布拿来抵账。”更离谱的是,他还要求郑老板额外支付2200元运费、500元叉车费,以及每天100元仓储费。 郑老板在绍兴柯桥做窗帘布生意,常年与江苏多家纺织厂合作。10月7日,他照例委托王师傅拉货,从江苏把一批布送到绍兴的染布厂。两人并非首次合作,之前一次配合愉快,虽然没签合同,但结算价都是按市场行情,合作算顺利。也正因此,这次双方都没提钱,彼此心照不宣地继续“老规矩”。 谁知,货到目的地后问题来了。郑老板付了1600元运费,王师傅不干,称这趟该给2100元。两人相差500元,郑老板觉得自己没少给,王师傅认为这是“被压价”。一来一回,电话越打越僵,郑老板忙着生意没再理会,王师傅气得不轻,认为对方在“耍赖”。几天后,他竟找来叉车直接从染料厂把布匹拉走。厂方员工劝他:“放在厂里就行,别折腾。”但王师傅执意搬走,还声称:“这货抵我运费。” 郑老板接到通知后傻眼了。那批布价值上万元,本是要染色加工的,现在被拉走,不仅影响交货,还可能造成违约损失。郑老板通过记者联系王师傅,对方态度强硬:“想要布行,先把2200元运费、500元叉车费和仓储费给了再说。”郑老板拒绝让步,认为对方“漫天要价”,索性报了警,并向法院提起诉讼。 从法律角度看,这起纠纷的关键在于三点:运费约定是否有效、司机是否有权扣货、额外费用是否合理。 首先,虽然双方没签合同,但运输关系依然成立。根据《民法典》第809条规定:运输合同是承运人将货物从起运地运至约定地点,托运人支付运输费用的合同。法律不要求“书面形式”,只要行为客观存在、交易完成,合同关系就成立。换言之,王师傅运完货、郑老板收了货,运输合同即告成立,郑老板应支付合理运费。 但关键在于“合理”怎么界定。两人没谈价,可以参考第一次交易价格、行业行情或当地同路线平均运费。法院通常会采纳“交易习惯”原则,结合以往合作确定价位。若此前合作价为2100元,而市场平均价亦在此范围内,郑老板付1600元确实偏低,应补足差额。但如果行情显示1600元属正常价,那王师傅便无权擅自加价。 其次,王师傅扣货是否违法?根据《民法典》第447条规定,债务人不履行到期债务时,债权人可以留置合法占有的动产,并有权就该动产优先受偿。留置权是一种自助救济手段,允许债权人在合理范围内保留对方物品以保障债权实现。但其行使有前提条件:一是必须合法占有;二是扣留物品的价值应与债务相当;三是必须妥善保管,不能随意处置。 本案中王师傅在送货后,货物已经交付染料厂,他不再对货物有合法占有权。擅自进入厂区、动用叉车强行拉走布匹,实际上已超出留置权范围,属于非法擅自处分他人财产。此外,货物价值过万,远超争议的500元运费,更不符合比例原则。因此,王师傅的做法不仅是“维权过度”,在法律上已涉嫌“非法处置他人财产”,轻则民事侵权,重则可能构成寻衅滋事或侵占罪。 第三,王师傅要求额外支付叉车费和仓储费是否成立?根据《民法典》第389条,担保物权的担保范围包括实现担保权的必要费用,如保管费、实现费用等。但这些支出必须必要且合理。本案中王师傅是主动出资雇叉车拉走货物,并非法律要求的“保管行为”,属个人行为,其费用理应自担。至于仓储费,他是自行找地方存放,非托运人同意安排,也难以主张“合理费用”。换言之,额外费用无法律依据。 从整个事件看,王师傅确实完成了运输任务,但在维权方式上严重越界。本应通过协商或起诉解决,却选择用强制手段“抵账”。这种“自己当法官”的行为不但破坏商业诚信,还可能触犯刑法。警方介入后,若认定他强行搬运、拒不归还货物,或以布匹抵债的方式胁迫收款,极可能被认定为非法侵占或强行索要财物。 反观郑老板,也并非全无责任。双方长期合作却未明确价款,是商业习惯中的“老毛病”。口头信任并不能代替法律约定。在商业往来中,哪怕是熟人合作,也应留存记录:运价、货量、交付时间、付款方式。否则一旦出现纠纷,就只能靠“谁嘴硬谁占理”。