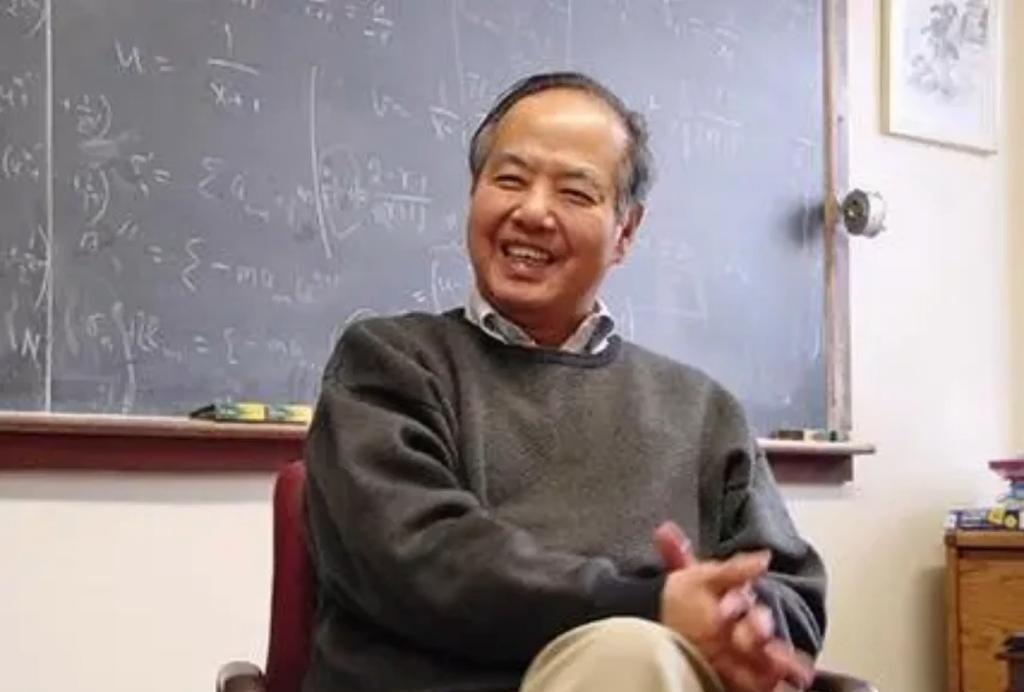

1946年,老师突然问到:“太阳中心的温度是多少?”李政道脱口而道:“我从书上看过,大概1000万度。”费米听完批评他:“你这样是不行的!” “太阳中心一千万度的结论,你自己算过吗?” 这个问题,对李政道来说,比任何一枚诺贝尔奖章都更能定义他的一生。 这个问题让李政道从一个天才青年,逐步成长为一位影响世界的物理学家,且它最终引导他回到了祖国。 一切开始于芝加哥大学,那时,李政道刚从国内的大学毕业,年纪轻轻,聪明又机智,能轻松记住书本上所有的公式和数据,没有任何难度,他在课堂上总是表现得游刃有余,学术能力不容小觑。 作为一名学术新秀,他自信满满,认为这些知识足够应付一切,但他的导师,费米,一位实践派科学家却对这种死记硬背的学习方式并不买账。 费米认为,科学不是背诵公式,而是要“怀疑一切,求证一切”。 面对导师的批评,李政道一度哑口无言,费米并没有再多说什么,而是用一种极其直观的方式来教导他:他花了一周时间,亲自制作了一把长约六七英尺的大计算尺,带着李政道从头开始计算一个问题,亲自做一遍。 那一周,李政道完全沉浸在费米带领他一起算的过程中,这不仅仅是一个普通的计算任务,更是一次深刻的思维训练。 从那时起,李政道不再满足于书本上现成的知识,他开始主动质疑每一个看似理所当然的结论,甚至是那些权威的定理。 为了一个公式,李政道曾经连续三天没睡,只为了确保每一个细节都准确无误,正是这种对科学的执着与热爱,驱使他不断提出新的问题,挑战更高的难题。 不久之后,他和杨振宁提出了一个大胆的理论:“弱相互作用中宇称不守恒”,这项理论直接挑战了当时物理学界的权威认知,打破了既有的学术框架。 这个问题最终为他赢得了诺贝尔奖,但李政道并没有因此停下脚步,在接下来的几十年里,他发表了超过300篇论文,为后来的诺贝尔奖研究打下了基础。 李政道的一生几乎都在提问和解答中度过,无论是在科研领域,还是在日常生活中,他始终保持着强烈的求知欲和探索精神,他从不满足于已有的答案,总是主动寻求更深的理解。 而且,李政道的贡献不仅局限于学术领域,当他多次回到祖国时,他看到了一个充满活力却亟需帮助的国家。 李政道38年间共回国49次,每次都带着自己对科研的热情和对国家的深情,他看到的问题,不是笼统的“落后”,而是具体的、亟待解决的实际问题。 例如,他注意到人才的缺失,于是提出并推动了少年班的创办;他发现留学渠道的不畅,便亲自发起了CUSPEA计划,帮助将最优秀的915名学生送往世界顶级大学。 他甚至在项目初期自掏腰包,支持这些学子的未来,同时,李政道还推动了博士后制度和国家自然科学基金的设立,让科研体制有了更好的发展基础。 晚年的李政道移居到了旧金山,生活变得更加安静,他开始将更多的时间投入到书法、诗词和素描等兴趣爱好中,即便远离了繁忙的实验室和科研的第一线,他依旧保持着对世界的好奇心和探索精神。 他曾说过,自然界的美与物理学的规律是相通的,无论是解开宇宙的奥秘,还是为祖国的未来铺路,亦或只是欣赏一束阳光,他都在追求着真与善。 他用实际行动回答了无数科学上的问题,也用他对祖国的深情与贡献,找到了自己生命的真正意义。 信源:李政道与导师费米——华夏经纬网

jd

又一股子读者意林青年文摘味

Jeep 回复 11-30 11:28

虽说科学的尽头是玄学,但科学不等于是玄学。只有没经过物理实验验证的才是意淫

不听天堂风

一天,老师问李政道,太阳光照到地球需要多久?李政道回答:太阳距离地球平均距离14960万千米,光速约30万千米/秒,距离除以光速,约8分钟。 老师:太阳到地区的距离你去验算过吗?光速你验算过吗?拿来就用?

Jeep 回复 11-30 10:00

但可以肯定人们在验证确定了光速才得出了太阳,地球之间的距离。要是没有罗默,斐索,博科…等几代人的验证那么光速也只能是个猜测。别忘了爱因斯坦的相对论也是等了许多年在一次日冕出现时才得到验证,从而获得诺贝尔奖的。你要知道吴健雄是干什么获得诺贝尔奖的就不会在此耍口嗨了!

用户14xxx75

费米连个π也答不出来还说别人,他自己算过吗?

Jeep 回复 11-30 02:30

奥本海默,费米,波尔都是第一颗原子弹的制造者,尤其费米还是第一颗原子弹当量测试计算者,数学绝对不会你说的那么差。

金黄的蛋卷

实践是检验真理的唯一标准

而已

自费公派留学都与科研知识正相关