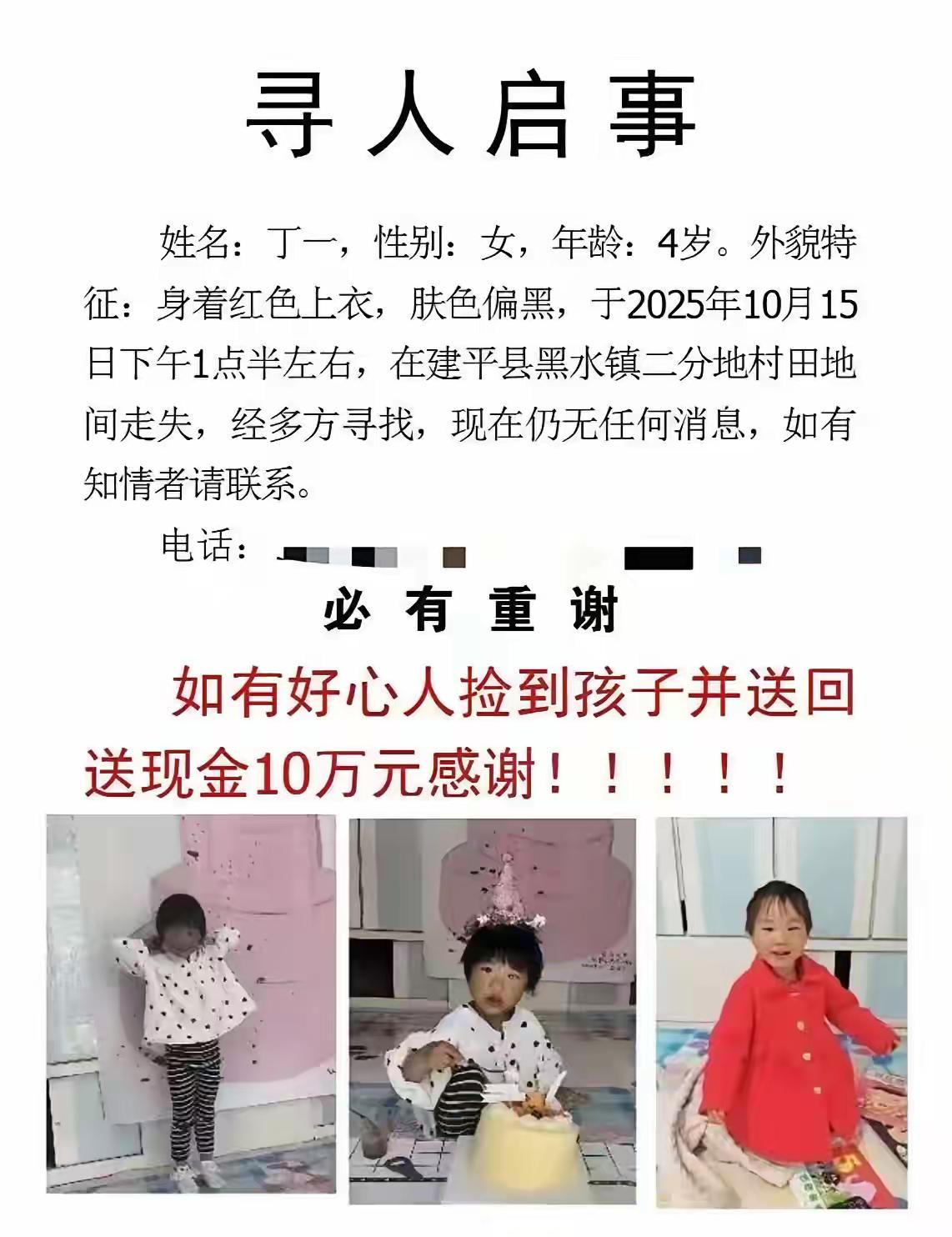

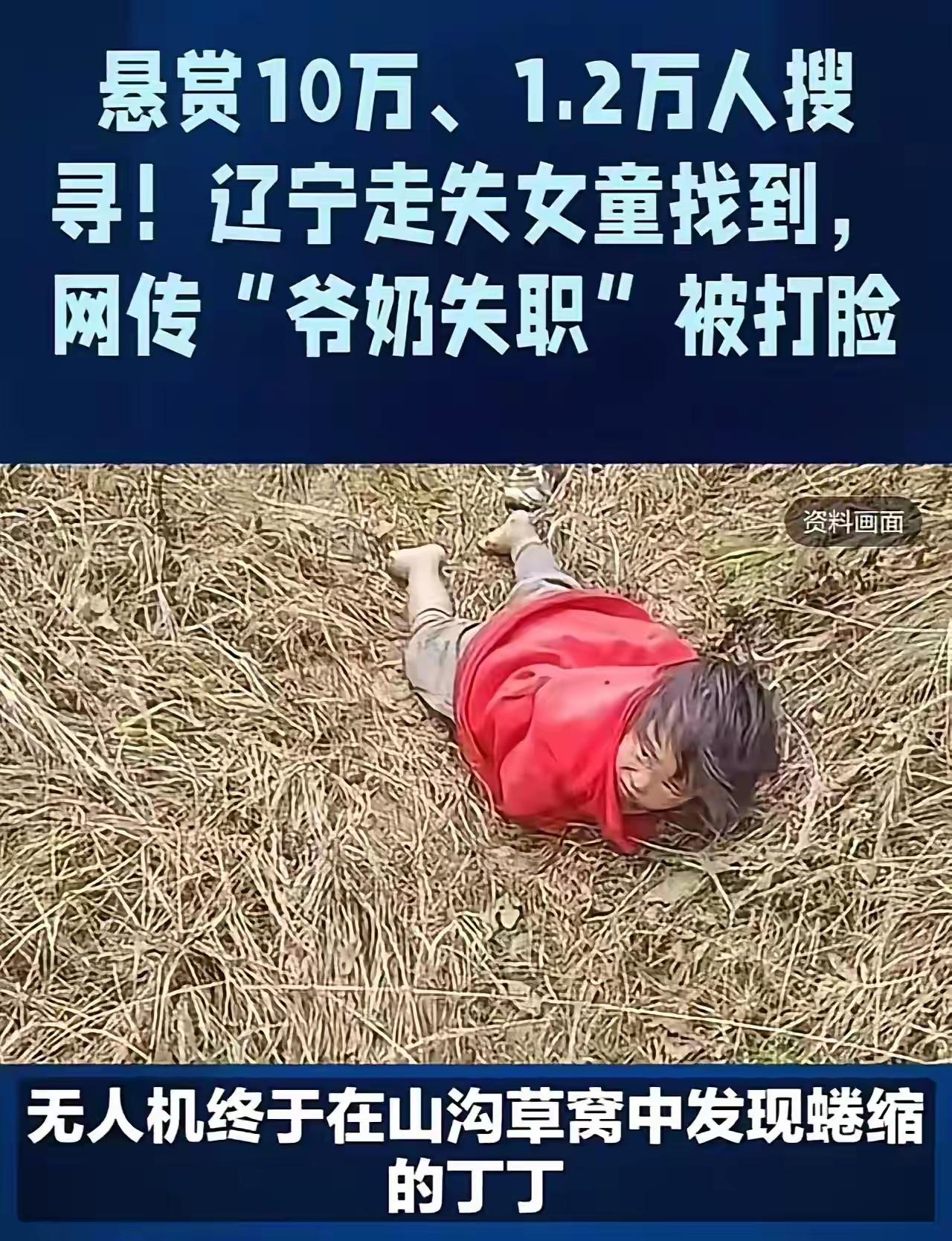

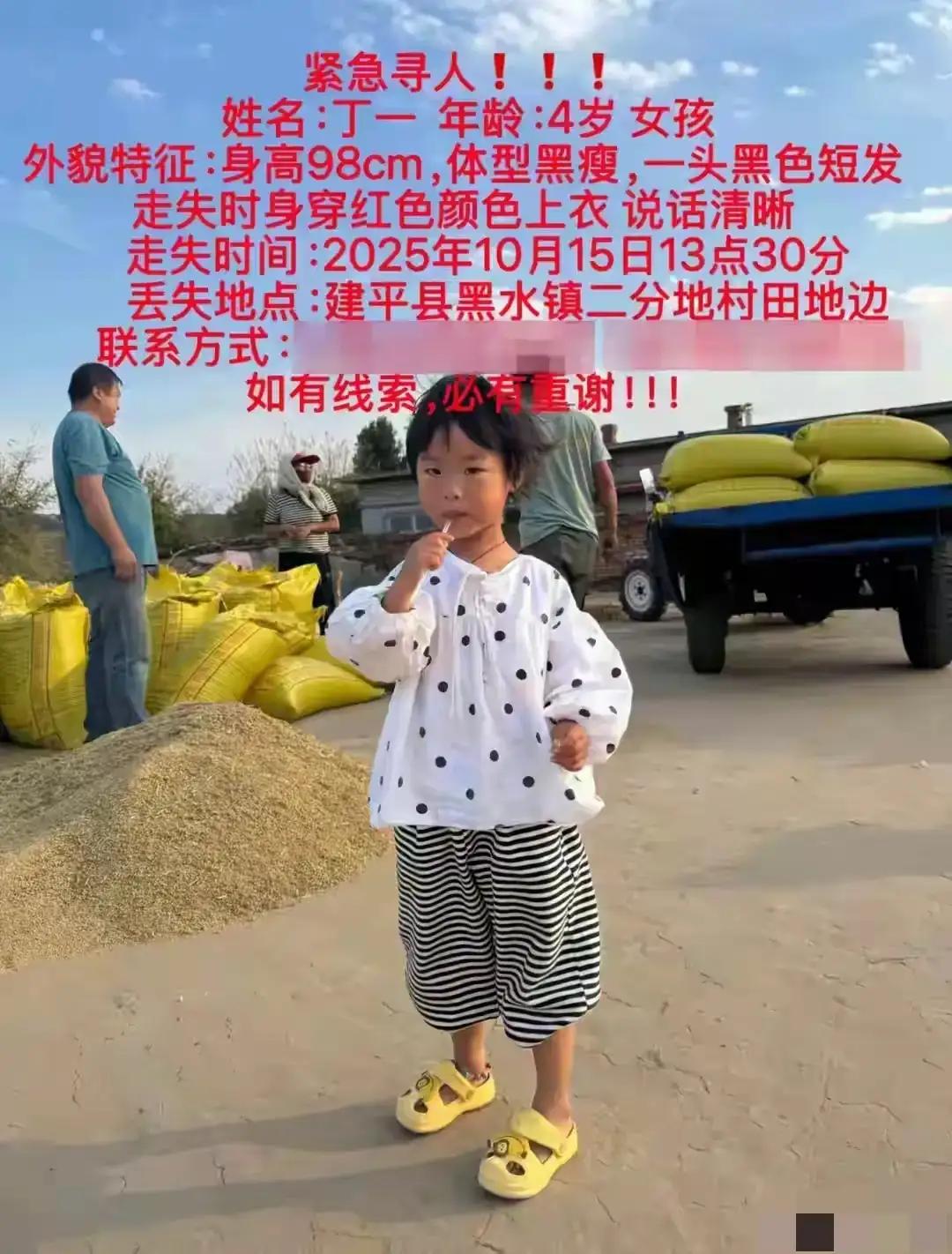

辽宁失联的四岁小女孩终于被找到了,那一刻,所有人都松了一口气。孩子的哭泣声穿透了空气的沉重,仿佛一场久违的希望之光照亮了这个阴云密布的社会。然而,事情远没有结束,反而引发了一场关于“感恩费”的激烈讨论:孩子的父母承诺,只要找到孩子,就给出10万元的感谢费。这笔钱,究竟该不该给?这个问题,似乎比找到孩子本身还要复杂。 很多人第一反应是:当然要给!毕竟,是那些无私的志愿者、警察、好心人,拼尽全力,才换来了孩子的归来。这笔钱,是对他们辛苦付出的认可,也是对社会善意的奖励。可是,细细想来,这背后隐藏的,却是一场关于价值观、责任感和社会信任的较量。 有人说,感谢费本身没错,是一种感激的表达。但也有人担心,这样的“感谢费”会不会变成一种“交易”?当金钱成为“感恩”的唯一衡量标准,社会的善意会不会变得扭曲?更何况,孩子的父母在这场“交易”中扮演了什么角色?他们的承诺,是出于感激,还是为了某种利益的交换?这中间,隐隐浮现出一种令人不安的悬念。 其实,这个事件折射出一个更深层次的问题:我们这个社会,究竟在价值观的天平上,偏向什么?是金钱的衡量,还是无私的善意?是“感谢费”的合理表达,还是“用钱买感情”的危险信号?当我们面对类似的事件时,是否也在潜移默化中,接受了“用钱解决问题”的思维?这不禁让人反思:我们在培养下一代的价值观时,是不是还缺少一些更深层次的教育——关于责任、感恩、人与人之间的信任? 更值得关注的是,孩子的父母为什么会提出这样的承诺?是出于真心的感激,还是一种社会压力下的“不得已”?在公众的目光中,他们的每一句话都像是在走钢丝,既要表达感谢,又怕被误解成“索要”。这背后,隐藏着一份沉甸甸的责任——不仅是对孩子的保护,更是对社会道德底线的考验。 这件事让我们不得不思考:在这个物质充裕、信息爆炸的时代,人与人之间的信任究竟还能维持多久?当“感谢费”成为常态,善意还能纯粹吗?我们是否还记得,真正的感恩,是发自内心的,而不是用金钱来衡量的?在这个事件中,我们看到的是一场关于“金钱与善意”的博弈,更是一场关于“人性与价值”的深刻反思。 或许,我们需要的,不只是这10万元的“感谢费”,更是社会每一个角落那份纯粹的善意和责任感。让我们相信,真正的善良,不会被金钱污染;而那些愿意为他人付出的人,也不应被标签化为“交易者”。只有这样,我们的社会,才能真正变得更加温暖、更加有希望。 所以,亲爱的读者,你怎么看?这笔“感谢费”该不该给?更重要的,是我们是否还记得,善意的本质是什么?在这个充满诱惑和复杂的人性考验的时代,或许,答案就藏在你我心中那份最真诚的感情里。