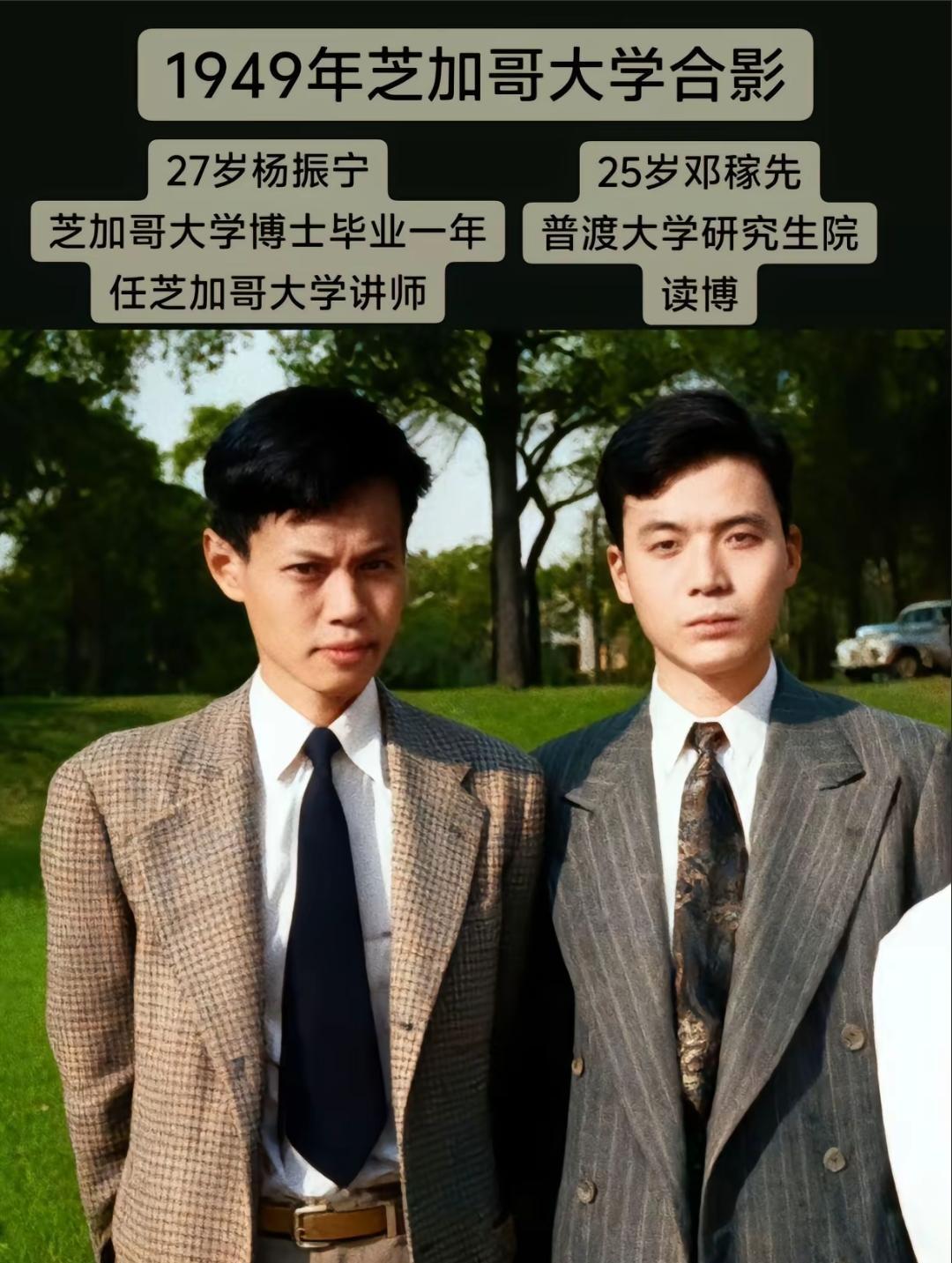

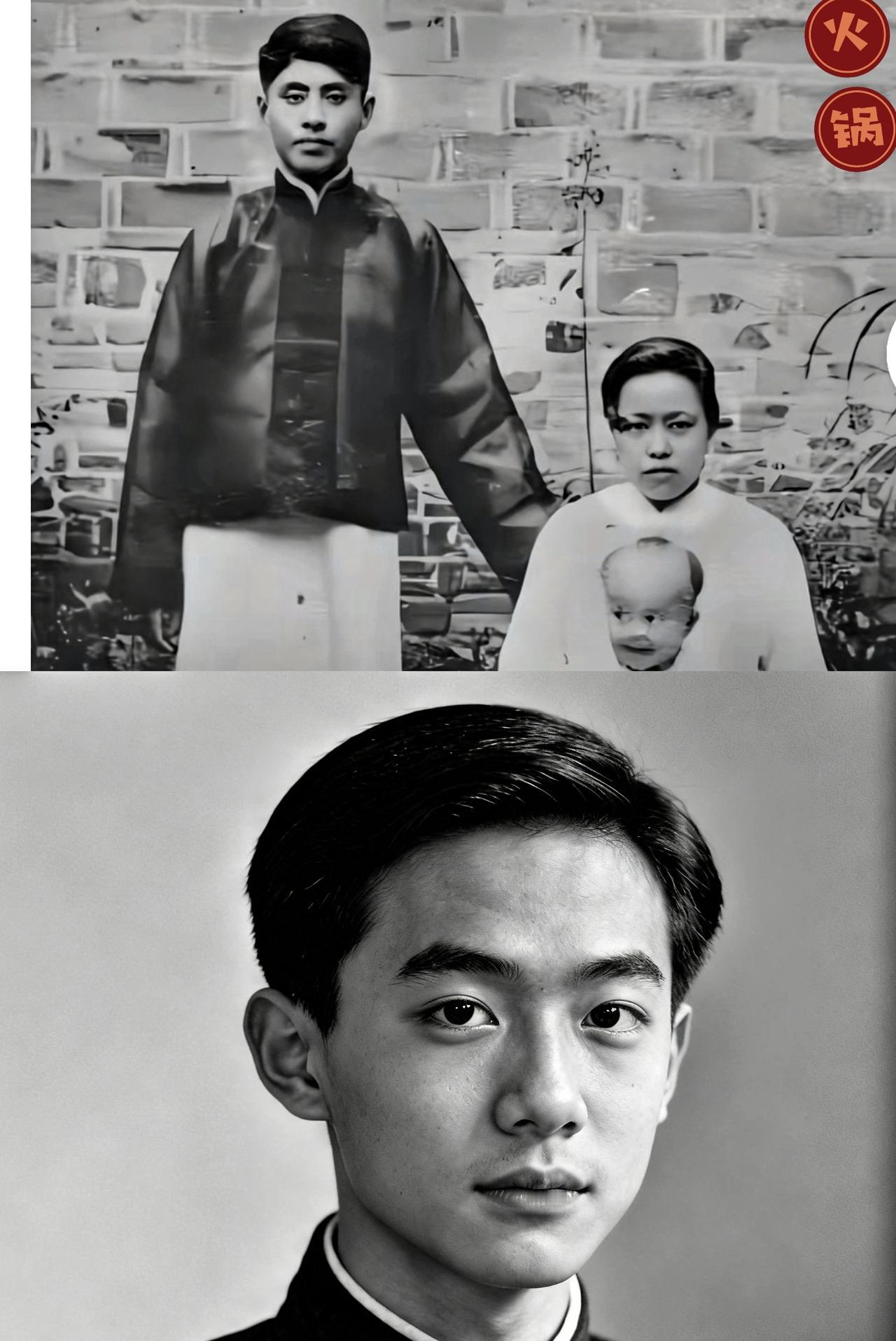

杨振宁的弟弟杨振汉,不查不知道,一查才发现,原来他的人生经历也是如此精彩! 提起杨家,人们的思绪总会自然而然地飘向那位物理学界的泰斗,但在杨振宁耀眼的光芒旁边,他的弟弟杨振汉,却活出了另一番截然不同的人生。如果我们换个角度看,他并非巨人之下的配角,而是一个默默无闻的“转译者”。 他这一生,都在做着转译的工作,把书香门第的家风,转译成了工厂车间的实践;把海外的前沿技术,转译为生产线上的动力;更把隔着重洋的亲情与国情,转译成一封封有温度的信件。 杨振汉的人生起点,无疑是很多人羡慕的,父亲杨武之是中国数学界的先驱,母亲罗孟华是坚韧持家的女性。 抗战时在昆明龙院村的日子里,周围邻居全是西南联大的顶尖教授,那种知识分子的家国情怀,从小就刻在了他的骨子里。 可到了1949年,面临人生抉择时,他没有走上父兄的理论研究之路,而是扭头进了交通大学,选择了化工专业。 这个决定,就是他第一次伟大的“转译”,把家族血脉里抽象的“爱国”,踏踏实实地转译成了投身新中国工业建设的具体目标。 此后几十年的人生轨迹,就是这次转译的最好注解。他一毕业就扎进了一家大型化工厂,从最底层的技术员干起,一步一个脚印,凭着那股子从家族继承来的韧劲儿,硬是成了单位里的技术骨干和管理者。他把杨家的“书卷气”,在机器的轰鸣和汗水中,淬炼成了铮铮作响的“工业魂”。 在工作岗位上,他更是个一流的技术“转译者”,当工厂引进的外国设备出了毛病,没人弄得明白时,他能靠着扎实的功底和自学的劲头,一个人把难题给啃下来。 这可不只是修好了一台机器,而是把书本上的理论和别人的技术,成功“转译”成了我们自己能掌握的生产力。 这种角色,他扮演了一辈子,即便是退休后,单位还把他返聘回去当技术顾问,那时候,他会坚持翻译哥哥杨振宁从国外寄回来的最新科技资料,让这些宝贵的信息,能第一时间服务于生产。他就好比一座桥,不停地把远方的知识,转移到最需要它的地方。 在那个特殊的年代,杨振汉还承担了一种更重要,也更温暖的转译工作——情感的传递,他长期充当着哥哥杨振宁与国内亲友,比如挚友邓稼先之间通信的“信使”。他传递的哪里只是信纸,分明是跨越万水千山的牵挂与情谊。 他曾亲眼看见,哥哥在读到邓稼先的来信时,激动得泪流满面,甚至需要暂时离开,去平复自己的情绪。在那一刻,杨振汉真真切切地感受到,他转译的已不是简单的文字,而是足以撼动灵魂的家国深情。 他也像一个“传感器”,持续不断地向海外的兄长传递着国内的真实发展情况,这些信息,汇成了一幅动态的祖国画卷,对杨振宁后来做出人生的重要决定,无疑起到了关键的参考作用。 可以说,杨振汉用一生定义了另一种成功,他不是站在山巅的开拓者,而是一位忠实的“转译者”,将精神、知识与情感,一点一滴地注入到这个国家的肌体之中。他的人生证明了,历史的丰碑,既需要思想的引领者,也需要那些将蓝图变为现实的沉默的建桥人。 主要信源:(澎湃新闻——祖国好⑤|杨振汉伉俪:有幸跟上祖国每个阶段的步伐)