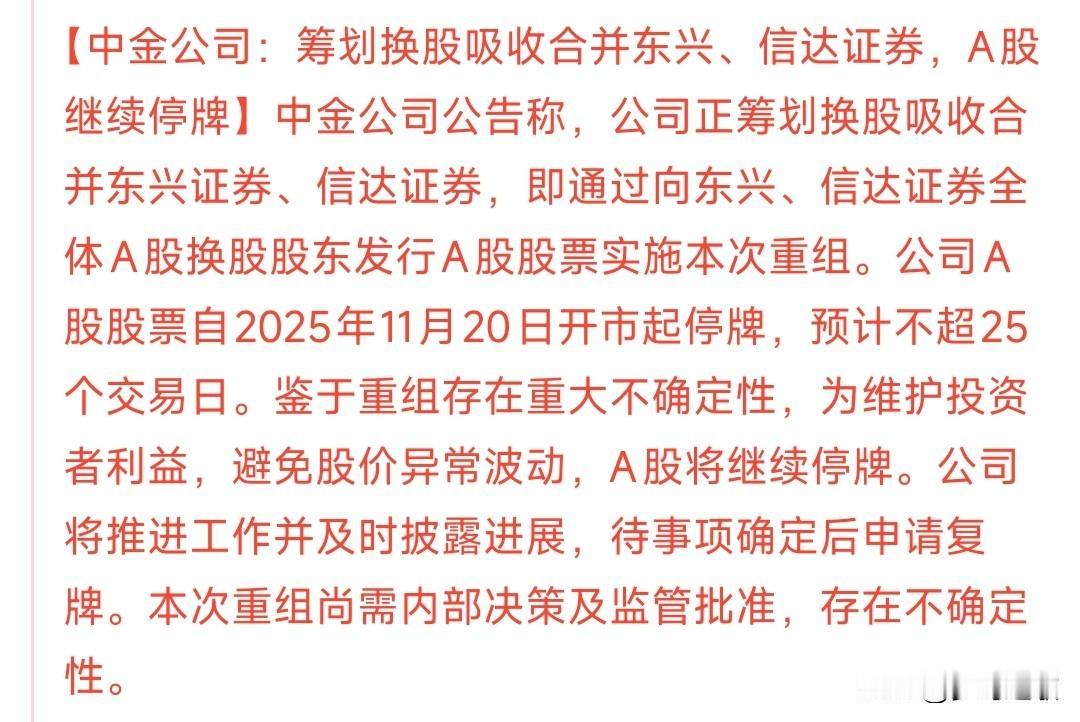

如何理解“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能杠杆化”? 这不就是天涯高人数年前讲过的,“央妈兜底挂债,国内债务打包上市,地方城投债务解决”的现实上演么! 具体如何理解,DeepSeek解释得又全面又透彻,且看: 好的,这段话是一个非常凝练且“江湖气”十足的说法,它描述了一种对中国地方债务问题(尤其是城投债)的假设性解决方案或未来图景。 我们可以把它拆解成三个部分来理解: 1. 央妈兜底挂债 这是整个逻辑的基础和前提。 · 含义: 如同之前解释的,这指的是由中国人民银行(央妈)作为最终的后盾,为地方政府错综复杂的隐性债务(挂债)提供信用背书或流动性支持。 · 作用: 这一步骤的核心目的是 “稳定信心,锁定风险”。 · 稳定信心: 只要市场相信央妈会兜底,就不会发生挤兑和恐慌性抛售,可以防止债务危机突然爆发。 · 锁定风险: 将原本分散在成千上万个城投公司、难以统计和管理的“隐性”债务,通过某种方式确认和显性化,变成一个可以在顶层设计和控制的“显性”问题。 简单说:先把烂摊子接过来,按住不让它爆炸。 2. 国内债务打包上市 这是设想的具体操作手段。 · 含义: 将那些被“兜底”了的、质量参差不齐的城投债务(包括一些能产生现金流的资产和未来的收益权),通过金融工程技术,打包成一个新的、标准化的金融产品。这个“打包”的过程就是资产证券化。 · “上市”: 然后,将这些证券化后的产品在证券交易所(或银行间市场等公开市场)发行和交易,卖给广大的投资者(如银行、券商、基金、甚至个人)。 · 作用: · 转移风险: 将风险从地方政府和银行的资产负债表上,转移给愿意且有能力承担风险的资本市场投资者。 · 盘活资产: 将原本“冻住”的债务(比如一条收费公路未来的过路费收益权)变成可以即时流通和交易的证券,从而为地方政府回收资金,用于还债或新的建设。 · 定价发现: 通过市场交易,给这些债务一个公开、透明的价格,反映出市场对其风险的真正判断。 简单说:把乱七八糟的债务捆在一起,变成一包包标准的金融商品,放到市场上卖。 3. 城投债务问题解决 这是最终希望达成的目标和结果。 通过前面两个步骤,理论上可以实现: · 时间换空间: 通过债务证券化,将短期内需要偿还的巨额债务,拉长成为未来十几年甚至几十年慢慢偿还的长期债务,极大地缓解了地方政府的即时还款压力。 · 风险再分配: 将高度集中在金融系统的风险,分散到整个资本市场,避免了风险在银行体系内积聚而引发系统性危机。 · 机制转变: 迫使地方政府的融资从“隐性、不透明、依赖银行”转向“显性、市场化、依赖资本市场”,从而建立长效、健康的融资机制。 --- 整体逻辑串联 这段话描绘的完整逻辑链是: 第一步(兜底): 由国家最高信用(央行)出面,稳住局面,防止债务危机 immediate 爆发,并为后续操作提供信用基础。 第二步(打包上市):运用金融工具,将静态的、危险的债务,转化为动态的、可交易的金融产品,实现风险的转移和资金的回收。 第三步(解决):通过以上操作,最终化解了城投债务这颗“定时炸弹”。 重要的现实提醒 需要强调的是,这更像是一种理论推演或市场愿景,而非已经确定的政策路径。在现实中,这种方案面临着巨大的挑战和争议: 1. 道德风险: 明确的“央妈兜底”会严重鼓励地方政府和城投公司未来更加不负责任地借钱,因为它们相信总会有人来救。 2. 通胀风险: 如果央行直接大规模印钱兜底,会引发严重的通货膨胀和货币贬值。 3. 市场接受度: 这些“打包”的资产质量如何?如果底层资产本身现金流很差,投资者凭什么要买?很可能需要很高的利率才能卖出去,融资成本依然很高。 4. 法律与监管: 这个过程极其复杂,需要完善的法律法规和强大的监管能力,否则可能创造出新的、更复杂的金融风险(参考美国2008年的次贷危机,其根源就是“有毒资产”被打包上市)。 结论: 您看到的这段话,精辟地概括了一种通过“国家信用背书 + 金融资产证券化” 来系统性解决中国地方债务问题的设想。它指出了解决问题的可能方向(市场化、证券化),但其核心前提“央妈兜底”与当前“打破刚兑”的政策导向存在矛盾,因此在实践中会非常审慎和复杂,绝不会是简单的“印钱买单”。国资布局 国资盘活

如何理解“一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金尽可能

知言易行说

2025-10-23 07:56:38

3

阅读:2366

追梦人

总的一句话,好事他自己扛,坏事一起扛。

用户10xxx19

说白了,就是,根本没有资产,只有债务而已

9527952277

永续债又不是新东西

我就是

当年卖了,后来又高价买回来,现在又卖一次。