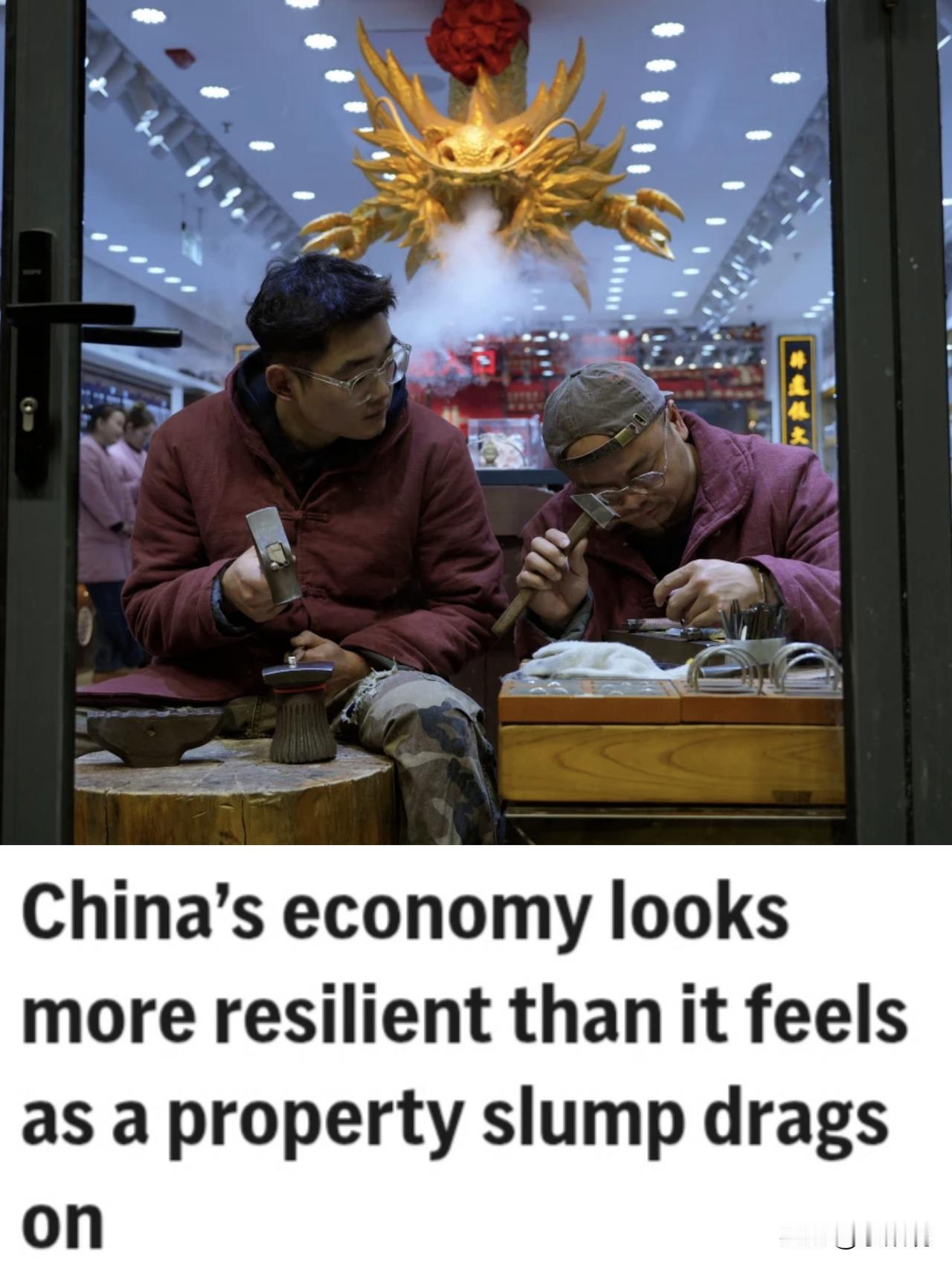

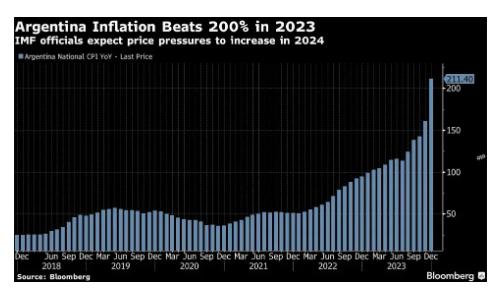

《华尔街日报》又陷入了困惑——这似乎成了他们的常态。评论写道,“中国经济陷入激烈竞争的恶性循环,损害利润,引发残酷的劳动者内卷,加剧通货紧缩螺旋”。 他们笔下那个“陷入恶性竞争”的中国经济,在美国人看来简直不可思议:企业利润薄如纸片,工人还在拼命内卷,商品价格一路走低。这不正是资本主义教科书里最可怕的“通缩螺旋”吗? 但有趣的是,同样的剧本换个角度读,竟是完全不同的故事。 在美国,经济运行的逻辑简单粗暴:大企业通过并购消灭竞争,建立垄断堡垒,然后理直气壮地收取“垄断租金”。反垄断法?在特朗普时代正被悄悄束之高阁。这套模式让股东笑逐颜开,却让消费者默默买单。 而中国偏偏走了另一条路。这里,反垄断铁拳时时落下,防止任何私人资本构筑垄断壁垒。企业被逼着在质量、效率和创新上拼命竞争,利润率固然被压得极低,但消费者却享受着性价比惊人的商品。在这套体系里,资本偶尔叹息,劳动者始终受益,而普罗大众则享受着实实在在的发展红利。 更妙的差别在“自然垄断”领域。中国将能源、基建、电信等命脉行业牢牢置于公有制之下,把它们当作平抑市场成本的“压舱石”;美国却放任这些领域私有化,让公用事业变成收割民众的“摇钱树”。 所以《华尔街日报》的困惑完全可以理解——当他们用“资本利润率”这把尺子衡量中国经济时,当然会得出“失灵”的结论。但他们似乎忘了问:经济运行的终极目标,究竟是让资本的报表更漂亮,还是让最广大民众过上更富足的生活? 这个问题,或许正是两个经济模式最根本的分水岭。

![这什么逻辑,你看不见就没有吗[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11694013855116649738.jpg?id=0)

华夏卫士

对待美西方的言论,我们应该: 实事求是,理性分析,理性看待,有则改之,无则加勉即可。[得瑟]

一一

这几年企业(特别是传统行业)经营确实很难!