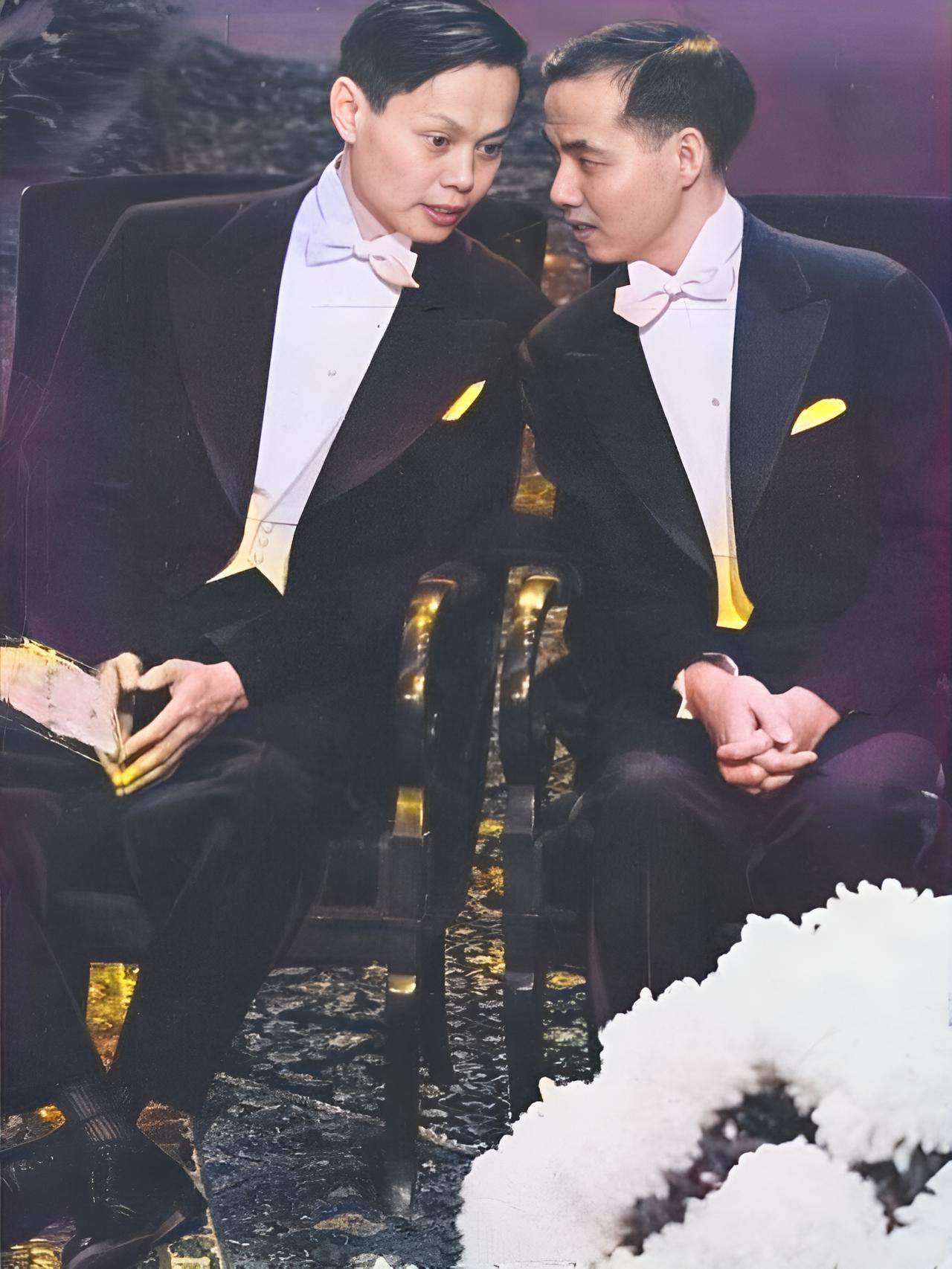

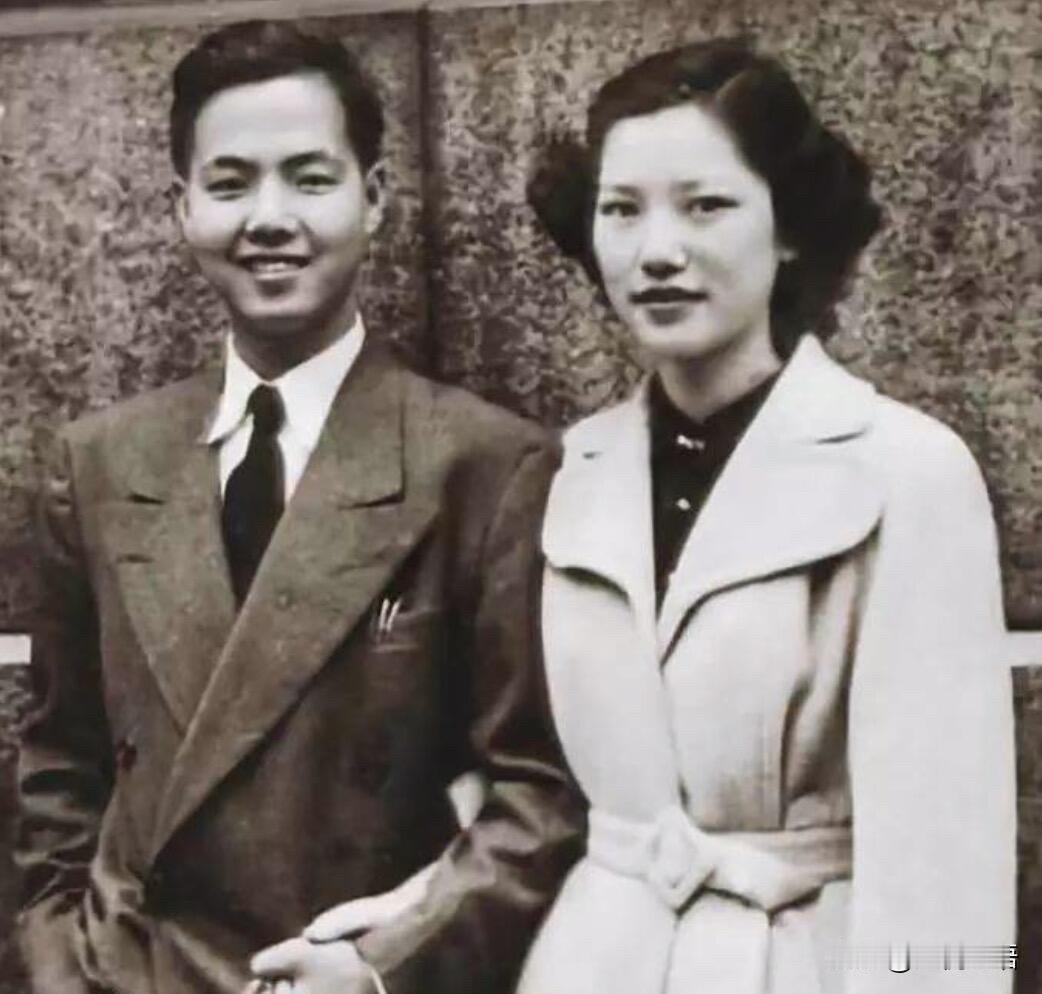

这是杨振宁与李政道在诺贝尔奖颁奖典礼现场。这一年,杨振宁35岁,李政道只有31岁。不论在日常生活中,还是在学术研究中,杨振宁都像大哥一样关照李政道。两人精诚合作也使得两人登上了人生的最巅峰。这其中,杨振宁离不开李政道,李政道更离不开杨振宁。 1957年12月10日的瑞典斯德哥尔摩音乐大厅里,聚光灯稳稳锁住了两个年轻的东方面孔,35岁的杨振宁身着深色礼服,从瑞典国王手中接过诺贝尔奖章时,目光下意识转向身旁31岁的李政道。 彼时李政道嘴角噙着笑意,指尖轻轻摩挲着西装袖口,这对刚改写物理学史的科学家,成为了史上最早获诺奖的中国人。 没人忘了他们走到这一步的艰辛,1955年,“θ-τ之谜”像块巨石压在物理学界心头,两种粒子质量寿命全同,宇称表现却截然不同。 在普林斯顿的草坪上、办公室里,常能看见两人争得面红耳赤,杨振宁擅长从宏观框架切入,李政道则精于捕捉实验数据的细微破绽。 他们每周固定会面两次,异地的日子里也保持密集通信,连吴健雄实验成功的消息,都是两人在电话里同时听完的。 这份不分彼此的协作,让“弱相互作用中宇称不守恒”的颠覆性理论横空出世,被奥本海默誉为“为高能物理学家找到出口”。 在我看来,这对科学家的合作堪称“1+1远大于2”的典范。 杨振宁确实像位兄长,1946年芝加哥大学初见时,24岁的他就带着20岁的李政道熟悉环境,后来还帮他对接学界资源。 但学术上从没有单方面的“关照”,李政道对杨振宁1954年规范场理论的质疑,反而促成了两人后续的深度合作。 宇称不守恒的突破更能说明问题:是李政道先从实验矛盾中嗅到线索,再由杨振宁搭建理论框架,缺了任何一环,都难有这份诺奖荣光。 他们的合作里藏着最珍贵的科研品格,既能为观点争得面红耳赤,又能毫无保留分享思考。 七年间两人发表29篇论文,22篇是双人署名,这种高层次的长期协作在科学史上极为罕见。 即便后来有过隔阂,李政道晚年仍会说“那是个非常出色的物理学家”,杨振宁也从未否认李政道的贡献。 这恰恰印证了,真正的合作从不是依附,而是彼此成就的共生。 就像李政道形容的,“第一个到达终点的孩子打开了门,另一个随后冲了进去,被里面的美丽弄得眼花缭乱”,少了开门人或同行者,都难见那份震撼。 从1946年芝加哥的初遇到2025年的相继离去,八十年光阴里,他们的分分合合早已随时间淡去,唯有那段巅峰合作留在了科学史里。 这对科学家用一生证明:顶尖的成就从不是孤胆英雄的传奇,而是两个灵魂相互照亮的旅程。 回望那张诺奖现场的老照片,你看到的是两位天才的荣光,还是那份可遇不可求的科研情谊? 你觉得科研路上,“知音伙伴”和“个人才华”哪个更重要?