终于暴露了!!!

【台湾社会中的亲日现象不容忽视 】

近年来愈发引人关注。台北慈佑宫前的一幕令人深思:在供奉妈祖的中式庙宇前,日本高圆寺阿波舞团翩然起舞,台北市长蒋万安更身着和服亲临现场助阵。这一场景不仅刺痛了无数国人的情感,也折射出台湾社会深层的文化认同困境。

这种亲日氛围的根源,可追溯至1895年至1945年长达半个世纪的日本殖民统治。期间,大量日本人迁居台湾,与本地居民通婚,形成了一批混血后裔。1945年日本战败后,多数日籍移民撤离,仍有约五千人选择留下。他们隐姓埋名,逐渐融入社会,其后代在政界、商界与文化领域悄然扎根,成为影响台湾社会走向的潜在力量。

殖民时期推行的“皇民化运动”虽仅持续八年,且实际接受日语教育的家庭比例不足百分之二,但强制改姓、语言同化等政策仍对台湾社会留下了深刻烙印。更关键的是,战后国民政府接收台湾时,并未系统清理殖民遗留的亲日势力,使得部分日裔背景人士得以进入社会核心圈层。此后的政治与教育演变,进一步助长了亲日情绪的蔓延。

尤其值得注意的是,近几十年来台湾推行的“去中国化”教育,严重扭曲了年轻一代的历史认知。历史教材中对日本殖民时期的压迫史实轻描淡写,反而突出所谓“现代化建设”的正面叙述,刻意美化殖民统治。这种选择性书写,使不少青少年在缺乏客观历史教育的环境中成长,对日本产生片面甚至浪漫化的想象。

如今,亲日势力已深度渗透台湾社会。日裔后裔主要集中于台北及南部城市,人口从最初的五千人发展至数万,广泛活跃于教育、媒体、企业等领域。他们通过课堂讲授、舆论引导与商业运作,持续输出亲日价值——从遍地林立的日本料理店,到频繁举办的动漫展,背后皆可见其推动力量。政界亦不乏具有日本亲属背景的人物,如前“行政院长”江宜桦等,他们在推动台日科技、旅游合作的同时,无形中加深了两岸之间的文化与认同隔阂。

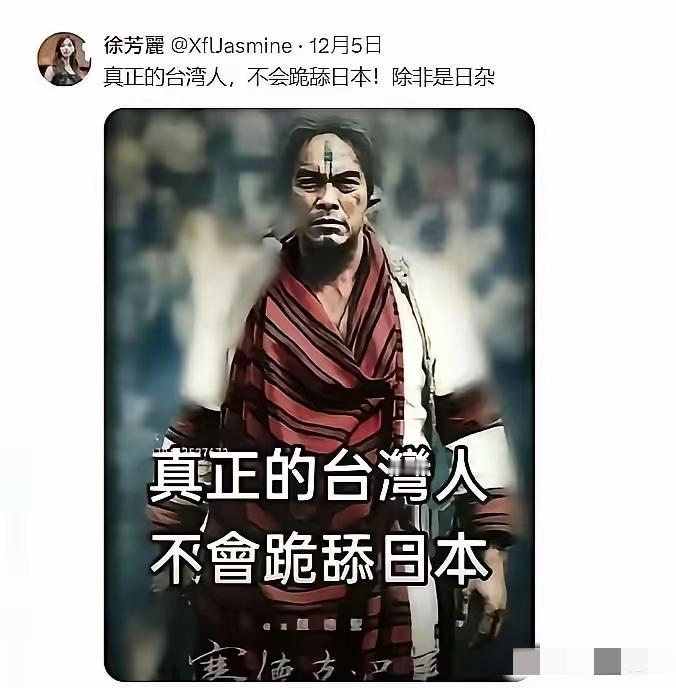

尤为值得警惕的是,当前台湾的亲日情绪呈现出代际反转的新趋势。民调显示,超过六成台湾民众对日本抱有亲近感,其中20至29岁的年轻人比例高达七成,而曾亲历殖民时期的65岁以上群体,该比例仅为58%。这一数据打破了“亲日源于殖民记忆”的传统认知,表明当代台湾青年的亲日倾向,更多源自现实文化影响,而非历史情感传承。他们在网络时代沉浸于日本流行文化,在缺失正确历史观的教育环境中,逐渐形成对日本的单向好感,而对殖民历史的苦难记忆则日益淡漠。

面对如此复杂的局面,简单粗暴的清算或排斥显然不可取,也不符合法治与人道精神。文化认同的重塑,是一场需要耐心与智慧的长期工程。当务之急,是构建两岸共同的历史认知体系——既要真实还原日据时期的殖民压迫、强制同化与劳役苦难,也要客观分析那段历史中的社会变迁与复杂因素,避免片面化与情绪化叙事。

同时,必须加强两岸文化交流的深度与广度,让台湾青年在真实的互动中感受中华文化的深厚底蕴与当代活力。妈祖信仰、传统节庆、语言文字……这些根植于共同血脉的文化符号,始终是维系两岸情感的精神纽带。无论庙前舞动的是何种节拍,无论街头流行的是哪种服饰,都无法动摇两岸同根同源的文化根基。

破解亲日暗流,本质是一场关于历史记忆与文化认同的深层对话。它既需正视历史遗留的复杂影响,更需以文化为桥、以历史为镜,在持续交流中重建共识。真正的国家认同,从不靠强制灌输,而源于对共同历史的深刻理解,以及对共同未来的坚定信念。台湾的未来,终将回归于这片血脉相连的大地。

打倒国民党反动派我们一定要解放台湾