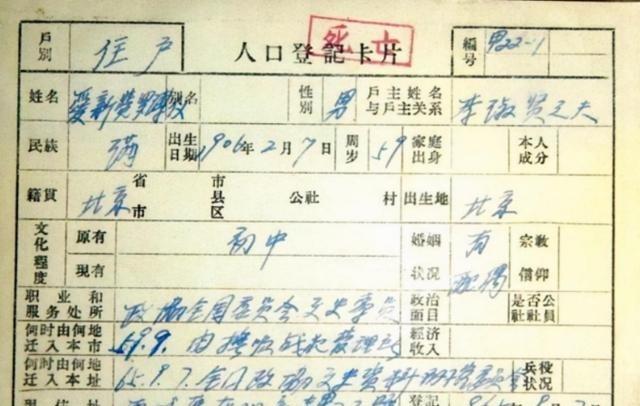

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家。周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 1945年8月,日本投降,伪满洲国崩塌。溥仪在长春试图逃往日本途中,于沈阳机场被苏联红军俘获。他被押送到苏联远东伯力战俘营,后转移到赤塔和伊万诺沃等地关押。在那里,他参与东京审判,提供证词,但仍保持皇帝姿态。 1950年8月,溥仪与其他战犯在绥芬河被移交给中国。他被送往抚顺战犯管理所,那里占地广阔,关押多名伪满洲国和日本战犯。他开始接受改造,参加劳动如种地织布,还学习政治课。从最初不适应,到逐步检讨过去错误。 在管理所,溥仪参与日常活动,打扫卫生,加入小组讨论。他书写自传,承认当皇帝和伪满洲国时期的罪行。管理所组织战犯互助教育,他逐渐转变思想。1959年12月,他获特赦,离开抚顺,成为普通公民。 特赦后,溥仪先在北京植物园工作,负责浇水修剪植物。1960年起,任全国政协文史资料研究委员会专员,整理历史资料。他过上规律生活,阅读书籍,与家人相处。1962年,与护士李淑贤结婚,生活简单。 1967年10月17日凌晨,溥仪在北京医院因肾癌逝世,享年61岁。爱新觉罗家族成员得知消息,李淑贤与其他亲属对安葬规格难以决定。溥仪既有皇帝历史,又是公民身份,他们上报全国政协,政协转报中央。 周恩来在中南海接到报告,翻阅溥仪档案,召集助手了解。他与其他领导人讨论,向毛泽东汇报。毛泽东表示溥仪已转变,坚持平等原则,尊重家族意愿。周恩来据此制定方案,提供三种选择。 三种选择是:第一,将骨灰安放在北京八宝山革命公墓,作为公民归宿。第二,安放在北京万安公墓等其他公墓,考虑家族背景。第三,由家族决定是否安放在清皇陵。周恩来安排工作人员传达这些选择。 工作人员携带文件,到溥仪住所,向李淑贤及家族成员解释每种选择含义。家族成员商议,有些建议安放在皇陵维护地位。李淑贤认为溥仪后半生为公民,选公墓合适。经过讨论,家属选择八宝山公墓,认可公民身份,支持国家决定。 选择报告回周恩来,他同意,指示民政部门安排骨灰安置,包括准备骨灰盒场地,满足家属要求。国家组织追悼会在人民大会堂小礼堂举行,家属和政协代表出席。 追悼会上,播放溥仪生平录音,代表发言,众人默哀。结束后,骨灰运往八宝山公墓,安放在第一室。公墓记录入档。溥仪一生结束,他的骨灰安放地成为历史一部分。 溥仪从幼年登基到伪满洲国经历,再到改造公民,人生起伏大。他的身后事处理,体现新中国对历史人物的平等态度。周恩来决策,平衡原则与尊重,避免争议。 这个事件显示,国家在处理特殊身份时,坚持公民平等,同时考虑家族传统。溥仪改造过程,从战犯到专员,反映社会变迁。他在植物园劳动,学习自理,逐步融入。 家属选择八宝山,体现对溥仪转变的认可。追悼会简单庄重,国家提供支持。李淑贤作为遗孀,得到照顾,继续生活。溥仪自传记录悔过,影响后人。