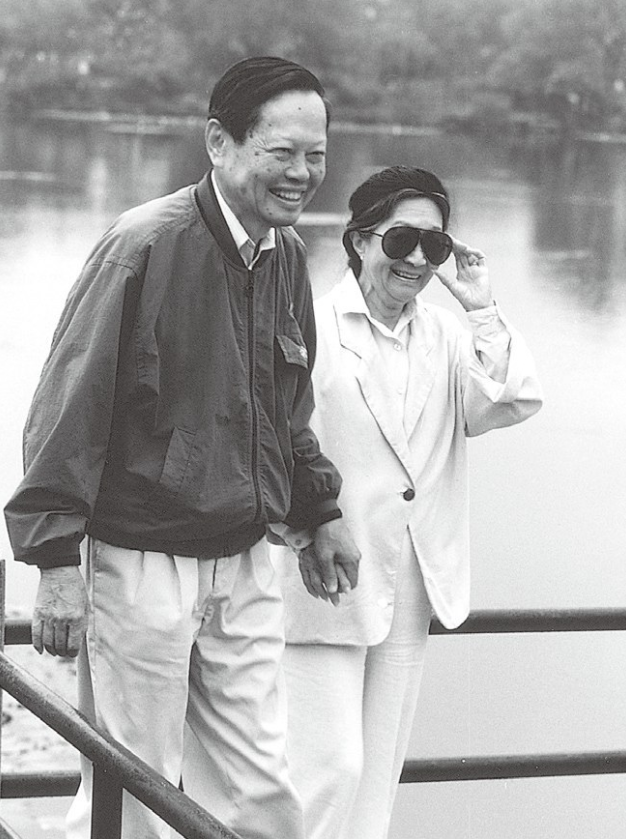

[中国赞]杨振宁自己讲述的“长寿秘诀”里,最大的一个因素是基因。他的原话是:“我们杨家传统,都有糖尿病的问题,我的祖父就是糖尿病过去的,我的父亲跟我的叔叔,他们晚年都受到这个糖尿病的痛苦。但是幸运的是,我的母亲带来了好的基因,所以我的兄弟姐妹几个人,都没有糖尿病。所以,我想,这个基因是最重要的一个部分”。 (信源:新民周刊——杨振宁先生逝世,月初刚过完103岁生日!他曾分享自己的长寿秘诀) 2025 年 10 月 18 日,一则消息让无数人扼腕 ——103 岁的杨振宁先生与世长辞。这位诺贝尔物理学奖得主,不仅以 “宇称不守恒” 理论照亮了物理学界,更用跨越一个多世纪的人生,书写了一段关于健康与生命力的传奇。 人们至今记得,他 90 岁时经历心脏搭桥手术,术后没多久便重新坐在书桌前修改学术论文;100 岁高龄接受采访,谈及量子力学依旧思路清晰,眼神里满是对知识的热忱。这份 “活到老、劲到老” 的状态,让无数人好奇:他究竟靠什么守住了这份旺盛的生命力? 外界常将杨振宁的长寿归因于“好基因”,其兄弟姐妹普遍长寿,父母留下的健康底子为他奠定基础。但熟悉他的人知道,这份长寿有诸多后天“用心经营”。 早在西南联大读书时,年轻的杨振宁就热爱生活,在文艺氛围中成长,运动也不落下,骑车、溜冰、跑步都很擅长,几乎每天都户外运动。后来赴美,科研与家庭忙碌,他也没丢掉运动习惯,这份对身体的重视成了他一生的健康底色。 面对健康问题时的 “理性”,是杨振宁长寿的关键一步。90 岁那年,心脏问题找上门,他没有像很多老人那样迷信偏方、抗拒治疗,而是果断接受心脏搭桥手术。术后恢复期间,他严格遵医嘱,不盲目进补人参、燕窝这类“补品”,反而坚持清淡饮食。 他从不跟风买保健品,常说 “感冒都分好几种,治病得对症下药”,这种对科学的敬畏,让他避开了不少养生误区。 比身体调理更难得的,是他“宠辱不惊”的心态。2003 年,相伴多年的妻子杜致礼去世,他虽难过却未沉溺,反而整理好情绪继续投入学术;次年与翁帆结婚,面对“老牛吃嫩草” 的质疑,他只一句“心静自然凉”便不争不辩。 晚年的他,每天和翁帆一起读书、在清华园散步、闲聊生活琐事,谈及爱情时曾坦言 “这份温情是抗衰老的良药”。即便到了百岁,他依旧爱和年轻人交流,参加学术讲座、公益活动时,会认真倾听学生的提问,像个“老顽童”般分享自己的治学心得。 规律生活节奏是杨振宁守护健康的“隐形屏障”。他不追求“睡够8小时”,更看重睡眠质量,只要睡得踏实、醒后精神好,睡6小时也无妨。 年纪大后,他将高强度运动换成每天十分钟散步,家里备有健身脚踏车,天气好时会骑几圈活动身体;闲暇时爱到院子晒太阳,既能亲近自然,又能补充维生素D。这种不勉强、不折腾的生活方式,让身体处于舒适“调和”状态,而非紧绷“硬撑”。 更令人佩服的是,他从未停止“动脑”。书房灯常亮到深夜,80多岁在国际顶级期刊发表论文,100岁仍关注物理学新动态。 他常言“活到老,学到老”,阅读让大脑保持活跃,给予精神支撑。与50岁就觉“人生到头”的人相比,他对知识的好奇心成了对抗衰老的“秘密武器”,大脑活跃,生命活力便不会褪色。 93岁时,杨振宁回国定居清华园,将学识、手稿捐赠给学校,常给学生开讲座分享治学经验。他说“人老了,还是想踩在故乡的土地上”,这份家国情怀让其晚年更有尊严与意义,而精神充实正是他健康长寿的重要因素。 如今,杨振宁先生虽已离世,但其长寿秘诀留与众人。无需神奇偏方和复杂养生法,不过是“情绪稳定、饮食清淡、起居规律、精神充实”这些平常事。在焦虑与养生误区充斥的时代,他用一生证明:长寿不靠“运气”,而靠对生活的认真和对身体的爱惜。 对普通人而言,不必羡慕百岁人生,只需学他那份 “活得明白”—— 不被外界评价裹挟,不盲目跟风养生,用心照顾身体,保持对生活的热爱。或许,这才是对生命最好的尊重,也是对杨振宁先生最好的纪念。

用户16xxx83

糖尿病也不见得不能长寿,我一个同事婆婆和另一同事姥姥都是糖尿病,都活了九十多岁。只不过生活质量受影响。

Johnny

细节么太太清楚

友友 回复 10-21 12:41

本人可能都说不清楚,但是小编写的清楚,你

Johnny 回复 友友 10-21 13:05

好多细节写不出来的[点踩]

用户88xxx66

一本正经的胡说八道!

小丧家的wifi永远不掉_

爸爸有糖尿病小孩必有,妈妈有……

勃览群姝

那么长寿基因到底在哪对染色体里