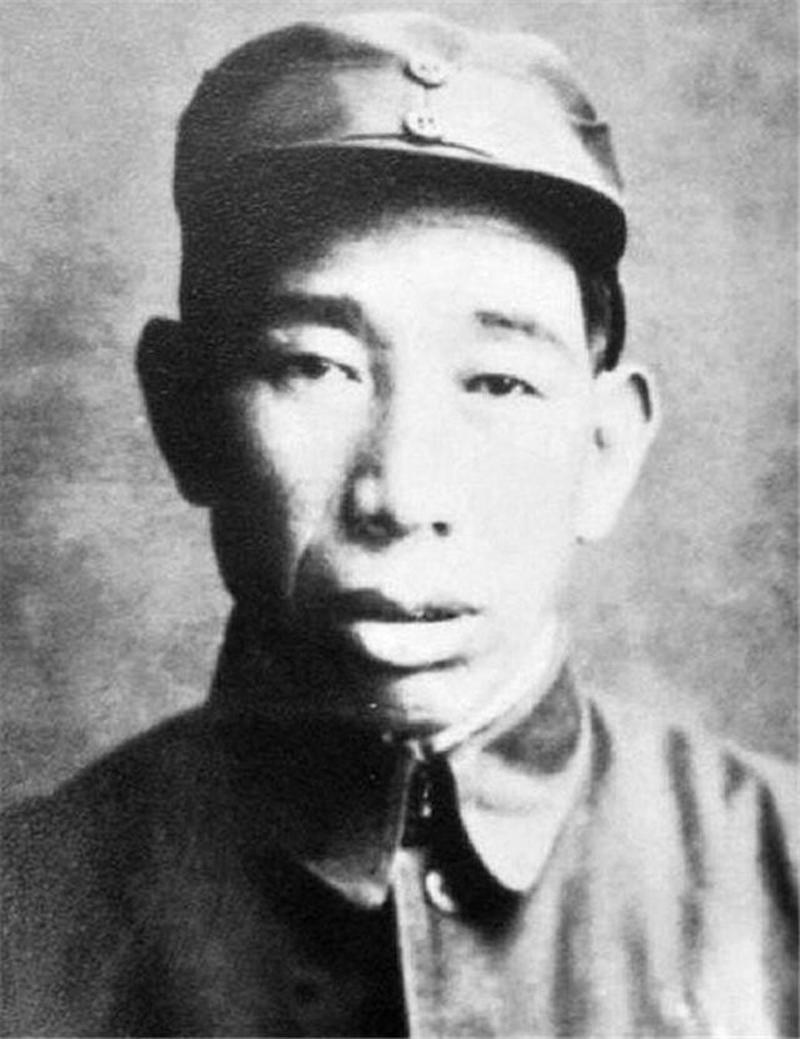

1950年,恩施军分区司令员乘车去剿匪,路上听说参谋打了一个电话,脸色一变,赶紧下令撤回,次日有人对他说:“昨天有土匪想伏击你们!” 1950年春,恩施的天灰得压人,山头上的土匪却活得精神。 就在这种时候,王定烈带着几个人,坐着吉普车往来凤赶。 目的很明确:剿匪。可谁也没想到,一通电话,差点要了他们的命。 车开到半路,他忽然问了句:“电话打过了吗?”参谋说打了,打完还多说了两句。 那一刻,王定烈的脸一下沉了下来,没再多说话,只是盯着前方几秒,忽然一拍腿:“回头!马上!” 车轮一转,掉头往回开。 没人知道发生了什么,直到第二天,谜底才揭开:昨天那条路上,200多个土匪设了伏,专等他们过去。 说到这你可能会想,怎么就一个电话,差点酿成大祸?还得从恩施的土匪说起。 这一带地处鄂湘川结合部,山高林密,沟壑纵横,解放前就是“三不管”的地带。 土匪根扎得深,国民党败退时还特地把几十个整编部队的残兵丢这儿,和地方匪首一合流,直接就成了“正规军土匪”。 这些人不但熟地形、会打仗,还有武器、有情报网,专挑共产党干部下手,一年多时间,杀了几万人,连县城都敢占。 王定烈是打惯了硬仗的老红军,长征走过,子弹打进身体九次都没倒。 他不是没见过狠,但1950年接手恩施剿匪任务后,他说了一句话:“这一仗,不光得靠枪,还得靠脑子。” 那次去来凤,本来是去开剿匪动员会。按理说,领导带队去前线,提前打个电话通知一下,天经地义。 可问题就出在这儿。当时的通讯线是架空的,土匪用根铁丝一搭,轻轻松松就能监听。 参谋多说的那几句,极可能就把王定烈的行程给暴露了。 也正是对这一点的警觉,救了他们一命。 可事情到这还没完。王定烈回去后没有大惊小怪,也没追责谁。他只在屋里坐了一晚,第二天一早就召集参谋部,说:“既然他们爱听,那就给他们点‘大新闻’。” 他亲自拿起电话,假装向一线布置任务,说我军将从三面围剿来凤,西南方向不设防,建议土匪往那儿跑。 这话一出口,土匪果然上当了。当天夜里,王定烈就带人埋伏在西南山口。 第二天,土匪成群结队往那儿冲,结果一头撞进了火力圈。 一场伏击战,打得干脆利落,2200多人被歼,枪支堆满了山沟。 这仗打完,来凤的匪势算是彻底瘫了。 但剿匪不是一战定乾坤的事。王定烈知道,打得了枪,还得稳得住心。 他专门给地方干部开会,说:“对头头,要坚决;对跟着跑的,要区别对待。” 后来,王定烈一边组织剿匪,一边推动土改、恢复生产,让百姓看到希望。 有一回,部队围住一个山洞,里面是个老匪首,带着几十人死守。 王定烈不让硬攻,怕伤到被胁迫的老百姓。 最后用竹竿绑着炸药,一点点往洞里送,才逼得对方投降。 还有一次,有个民兵击毙了一个“逃犯”,结果反被调查。 王定烈亲自过问,查了三天,发现这“逃犯”是个伪装的匪探,故意栽赃。 事情一查清,他当场拍桌子:“以后谁敢寒了民兵的心,我第一个不答应!” 从1950年3月到1951年5月,恩施共剿灭土匪11623人,缴枪1万多支。 那些年,王定烈带着兵,不是在山里追,就是在村里走。 老百姓见了他不喊“司令”,都叫“老王”。他说:“只要他们愿意叫我,就说明我们干对了。” 1951年8月,恩施剿匪任务完成,王定烈被调到空军,成了航空兵23师的师长。 走那天,他悄悄去了趟来凤,看了眼当年设伏的那条山路。 没人知道他心里想了什么,只知道回旅部时,他对警卫员说了一句:“那次要是没掉头,咱们今天就都成了碑上的名字了。” 这就是王定烈,打了一辈子仗,靠的不是运气,是脑子、是胆子,更是一颗始终装着百姓的心。 信息来源:王定烈——百度百科