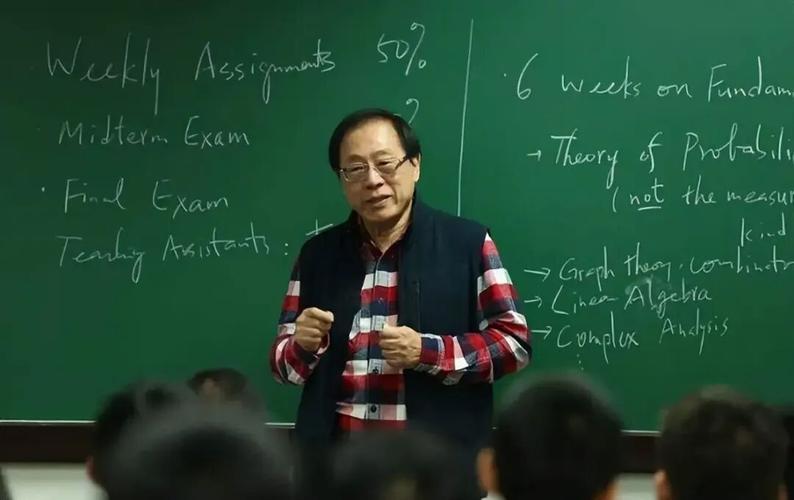

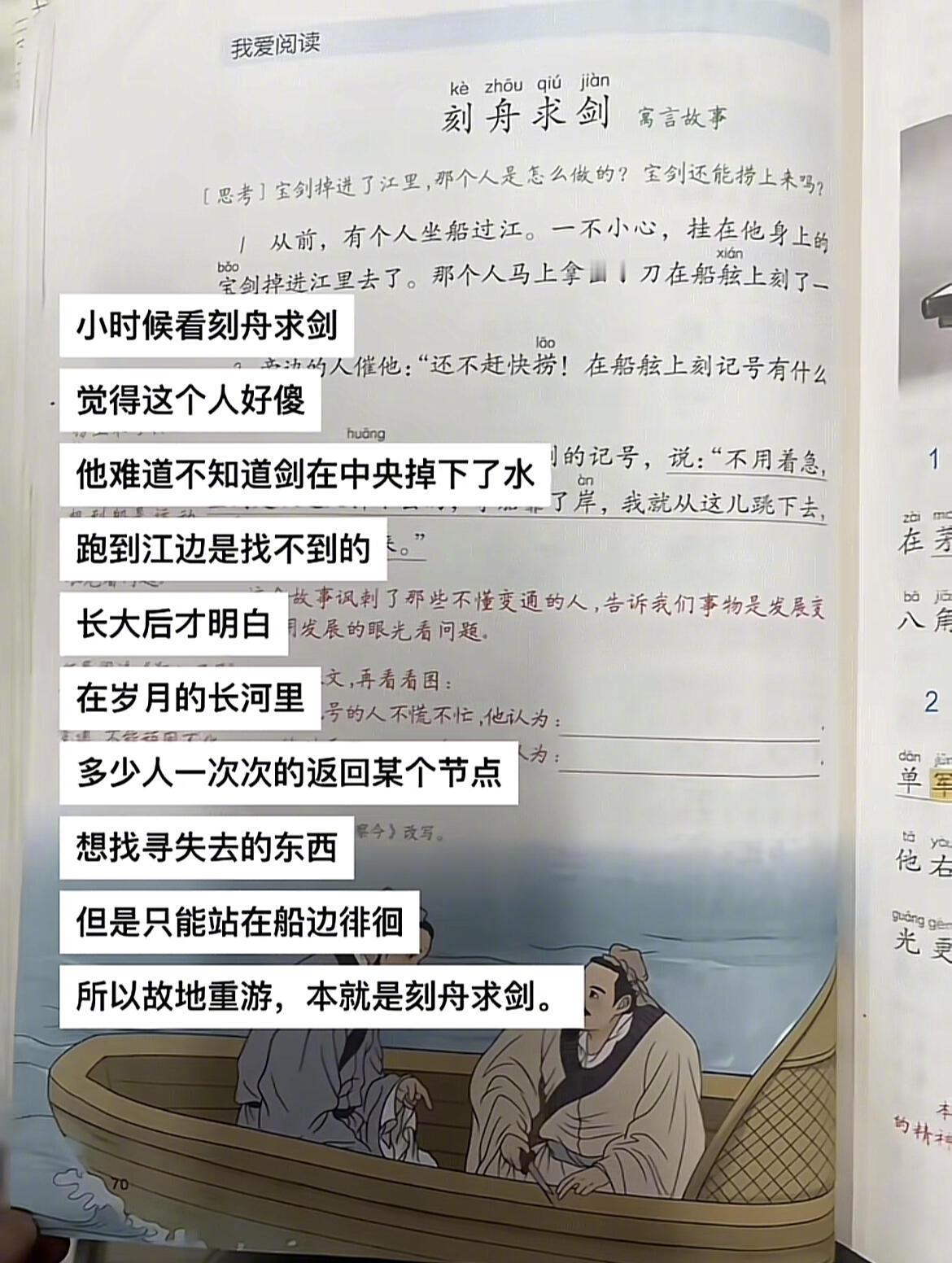

说杨振宁只懂理论的学生,后来在课本里遇见他的名字 清华物理系的阶梯教室,老教授刚写下“杨-米尔斯规范场论”,后排就有人嘀咕:“搞这些虚头巴脑的理论有啥用?又不能造芯片、发卫星。”话音刚落,教授举起手中的粒子物理课本:“你们现在学的标准模型,一半根基是他1954年搭的框架,没有这个理论,连核磁共振仪的原理都讲不通。” 实验室的角落里,博士生小林正对着数据发愁。他研究的冷原子物理课题卡了三个月,导师扔来一叠泛黄的手稿:“看看杨先生2004年给大一新生讲的笔记,里面藏着你要的思路。”手稿边缘写着密密麻麻的批注,“宁拙毋巧”四个字被圈了又圈,翻到最后一页,贴着张老照片——八十多岁的杨振宁站在讲台前,黑板上写满公式,晨光洒在他花白的头发上。小林突然发现,自己论文里引用的核心定理,署名正是“杨振宁、米尔斯”。 校庆那天,校史馆里围着一群参观者。有个中年人指着展柜里的信件感慨:“1972年他给周总理写信,说中国必须抓基础科学,我爸就是当年受他资助赴美进修的学者。”旁边的年轻人却皱眉:“可我刷到有人说,他的贡献普通人根本看不懂,不如工程院士实在。”这话刚出口,就被个戴眼镜的学生反驳:“去年诺奖得主的研究,根源就是‘宇称不守恒’,这可是他35岁就拿诺奖的成果!”展柜里的诺贝尔奖章在灯光下反光,旁边的说明卡写着:“该发现改写了所有基础物理理论的逻辑起点”。 图书馆的“杨振宁资料室”里,管理员正整理捐赠的手稿。2000多件藏品里,有张1999年的募资信,是他为清华高等研究院写的,字迹遒劲:“中国需要自己的基础科学高地”。有个退休教授来查资料,摸着泛黄的论文集叹气:“当年他放弃美国的优厚待遇回国,有人骂他图虚名,可这些年清华凝聚态物理能跻身世界前列,他亲自引进的人才占了大半。” 有人说理论研究是“无用之用”,有人称他是“连接中西的科学桥梁”。你看,那个当初质疑理论无用的学生,现在正对着杨振宁的照片拍视频,配文写着:“原来课本里的名字,藏着改变世界的力量”。