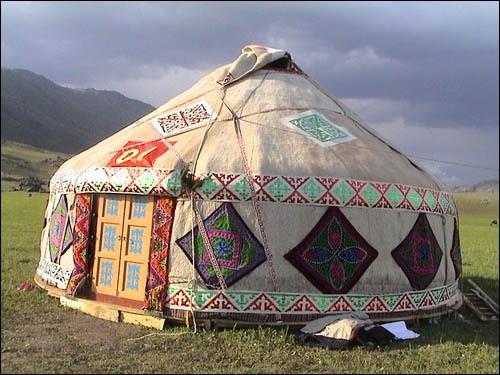

零下 40°C,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白其中玄机! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 很多人第一次看到蒙古包,心里都会冒出同一个疑问:这玩意真能住人?草原上冬天零下四十度的天气,就靠这么薄薄一层毛毡,不得冻成冰棍? 其实这个想法大错特错,蒙古包压根就不是什么“薄薄一层布”,人家那是实打实的多层复合结构,最外面那层厚毡,一平米就有三公斤重,密实程度让风都钻不进去。 往里看还有用芨芨草编成的墙篱,这玩意就像天然保温棉,专门锁热量,最里层还铺着带花纹的薄毡,能把帐篷里的热气反射回来,光这三层加起来就有十五厘米厚,比城市住宅的双层玻璃窗还扛冻。 更绝的在羊毛本身,这种天然纤维是卷曲的,能牢牢锁住空气,形成一道看不见的“空气墙”,道理跟羽绒服一模一样,空气越多越隔热。 到了最冷的时候,牧民还会再往外加两层厚毡,整个蒙古包就成了一个移动的保温箱,有人实地测过,外面零下四十度吹着十级大风,帐篷里点的蜡烛都纹丝不动。 蒙古包的圆顶造型也大有讲究,你见过的房子基本都是方方正正的,那种直角结构最怕风,寒风一来就在墙角形成涡流,像刀子一样往缝隙里钻。 蒙古包不一样,它从地面到顶部是完美的弧形,寒风碰上去就顺着曲面滑走了,根本形不成冲击力,数据显示,同样的风速下,圆顶帐篷承受的风力能比方形房子小六成。 这个穹顶还有另一个妙用,热空气比冷空气轻,会自然往上升,圆形空间让热量可以顺畅循环,不会出现一边烤火一边挨冻的情况,上升到顶部的热空气还会形成一层保暖层,就像给整个帐篷戴了顶棉帽子。 说到供暖,蒙古包中央的火炉才是核心,别小看烧的是牛粪,这东西晒干以后特别耐烧,烟还少,热量比木柴都高。 火炉的烟囱从顶部穿出去,一路会把周围的毡子和木架子都烤热,相当于给帐篷里里外外烘了一遍,地上还铺着厚厚的羊毛毡或者兽皮,既隔凉又能吸热,踩上去暖和得很。 最让人佩服的是蒙古包能“呼吸”,很多人觉得保暖就得密不透风,可那样住久了会憋闷,湿气散不出去还容易结冰。 蒙古包的羊毛毡上有无数细小的孔,湿气能慢慢排出去,冷空气却进不来多少,有牧民说,冬天在帐篷里煮奶茶,玻璃上都不会起雾结霜,就是因为这种透气又保温的特性。 顶部的天窗更是一绝,白天掀开毡帘,既能通风又能采光,烟也从这里出去。 到了晚上把天窗盖严实,周围的毡子会形成密封层,一丝冷风都漏不进来,这种根据需要随时调节的设计,让蒙古包真正做到了冬暖夏凉。 就连搭建蒙古包的位置都有讲究,门永远朝东南开,既能避开西北方向的寒流,又能在清晨迎接阳光,牧民选址讲究“前有照,后有靠”,意思是前面要向阳,后面要有高地挡风。 门框和门之间用毛毡条密封,关上门以后严丝合缝,固定帐篷的毛绳也得拉得紧绷,让毡子和骨架贴得更紧,不给寒风留半点机会。 现代科研团队专门在呼伦贝尔草原做过测试,零下四十度的环境里,蒙古包内能稳定保持十五度以上,同样条件下的彩钢房只有零下五度。 更厉害的是抗风能力,十二级大风能把临时板房吹塌,蒙古包就是晃一晃,里面的人照样该干嘛干嘛。 这种智慧已经传承了两千年,考古学家在内蒙古博物院展出过北魏时期的陶制帐篷模型,跟现在的蒙古包几乎一模一样。 从支架的榫卯结构到毛毡的擀制工艺,每个细节都凝结着先人对自然规律的深刻理解,他们没有现代科技,却能用草原上最普通的材料,造出抵御极寒的温暖家园。 当我们在城市里为保温层厚度、新风系统发愁的时候,蒙古包早就用最朴素的方式解决了这些问题,它告诉我们,真正的智慧不是对抗自然,而是顺应自然。 懂得风会沿着弧线溜走,知道热空气会上升循环,就连门的朝向都要考虑寒流的路径,这种与自然共舞的生存哲学,或许才是我们现代人最该学习的东西。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——毡房