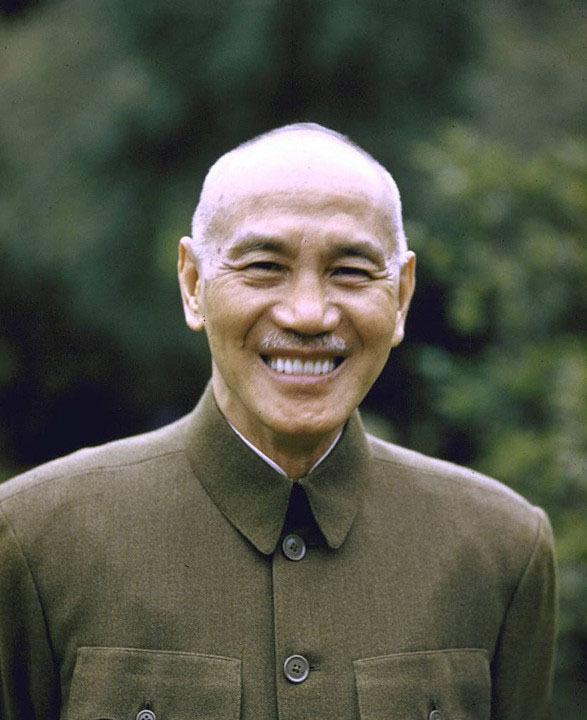

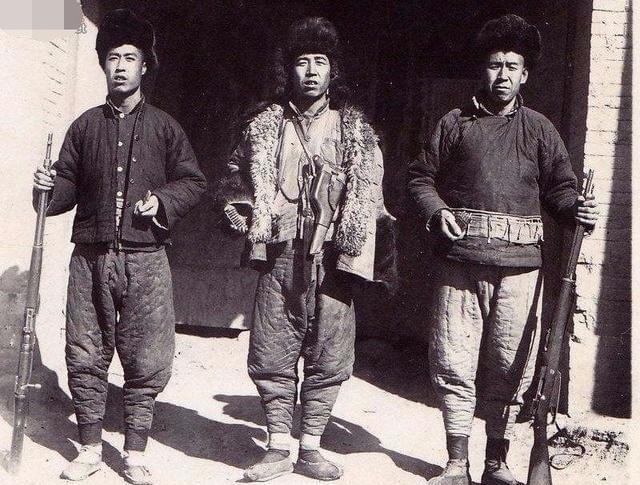

1939年,冀东抗联总司令高志远去开会,萧克看了他一眼:“配枪不错。”高志远闻言,立马把手枪上交,谁知,下一刻就被抓了起来! 在抗日炮火最猛烈的年代,一个传奇总司令的生命,竟然不是终结于敌人的枪口,而是被自己人以“汉奸”的罪名处决。 单是听人说起这事儿,心里就有种说不出的复杂滋味。高志远,这位曾被誉为“冀东传奇”的英雄,他的故事,就是一出由时局、猜忌和恩怨交织成的悲剧。 高志远之所以能成为冀东抗日的一面旗帜,靠的不是上级任命,而是实打实的行动。1933年,这位富农家庭出身、从小听着岳飞故事长大的青年,眼看国土沦丧,直接变卖家产,拉起了一支两百多人的义勇军。尽管队伍没一会儿就被土匪缴了械,但抗日的种子已在此时埋下。 真正让他名声大噪的,是1935年那次石破天惊的刺杀。他在滦县火车站扮成厨师,亲手结果了大汉奸刘佐周的性命,还顺手伤了两名日本军官。这一下,高志远的名字传遍了冀东,无数热血青年慕名而来,他的队伍迅速壮大。 他天生就带着领袖气质,是那种天生该做领袖的人。到了1938年,他领导的冀东大暴动席卷二十多个县,参与人数超过二十万。他们攻克县城,火烧滦河大桥,甚至建立了抗日联合政府。那时的他,是冀东人民心中不败的战神。 然而,英雄的陨落,往往是从最细微的裂痕开始。1938年秋,日军疯狂反扑,高志远率领主力部队被迫西撤。在渡过潮白河封锁线时,几万人的大军被打得只剩下一两千人。这次惨败不仅是军事上的重创,更让他失去了独立指挥权,部队被并入了萧克领导的冀热察挺进军。 也就在这时,一个致命的幽灵出现了——“吴佩孚”。高志远为了搞到军饷弹药,想重返冀东再战,便派人联系了吴佩孚的旧部。在当时,日伪正大肆散布吴佩孚可能投敌的烟幕弹,与他沾上关系,本身就是一件极度危险的事。 最终压垮骆驼的那根稻草,其实是一段私人之间的恩怨。举报高志远“通敌”的,正是他的秘书陈飞。陈飞的表弟曾因违反军纪被高志远处决,这根刺一直埋在他心里。一个本为抗日的无奈之举,在宿怨的催化下,变成了一份指向“叛变”的致命指控。 1939年春天,在平西的一次会议上,悲剧上演。高志远的配枪落入领导萧克眼中,他随口便说 “这把配枪挺不错”。 就在高志远把枪递过去的瞬间,他被当场逮捕。整个过程快到让人来不及反应,处处透着提前谋划的痕迹。 审判更是仓促得可怕。唯一的“铁证”就是来自陈飞的举报,而指控却是“勾结叛国”的死罪。尽管宋时轮、邓华等高级将领都提出异议,认为高志远功勋卓著,此事可能是冤案,但萧克态度强硬,坚持要公开审判。 在山南村的公审大会上,面对公诉人和证人,高志远究竟说了什么,成了一团历史迷雾。事后,萧克等人坚称他已当庭认罪,承认“不想过苦日子”。 然而,这场缺乏确凿证据、压制了内部不同声音的审判,更像是一场政治裁决。4月27日,年仅32岁的高志远与他的参谋长李荣久一同被处决。 高志远的死,直接导致他一手带出的部队人心涣散,大批人员离队,冀东的抗日力量遭受了难以估量的重创。 这位英雄蒙受的冤屈,直到数十年后才得以洗刷干净。 党史研究最终认定这是一起冤案,承认他是当之无愧的抗日民族英雄。这个故事告诉我们,在最艰难的时刻,猜忌和偏执,有时比敌人的子弹更具杀伤力。 信源:澎湃新闻——【国防军事】冀东抗日联军总司令——高志远