肯尼迪遇刺案迎来新突破?俄罗斯公布大量机密,美中情局深陷其中 1963年11月22日,美国总统约翰·F·肯尼迪在达拉斯遇刺。这起震惊全球的事件,60多年间始终被贴着“谜团”标签。 如今,2025年10月,一份来自俄罗斯的新档案,像是往陈年旧案扔进了一颗催化弹,搅得美国政坛又是一阵翻涌。 这次文件爆出,不是民间自说自话,也不是阴谋论者的自嗨,而是来自俄罗斯官方层面的“档案攻势”。350页纸质档案,苏联克格勃亲手记录,直接递交到美国国会的桌上。 文件内容聚焦一个人——李·哈维·奥斯瓦尔德。这个被官方认定的单独刺杀者,如今却再次被推上了风口浪尖。 美国刚刚走过一次政治风暴,2025年新总统上任尚未满一年,国内舆论分裂严重。 而俄罗斯在这时候公布档案,外界普遍认为不是巧合。这是“冷战遗产的余震”,可能冲击美国内部对国家安全机构的信任。 文件中最受关注的部分,是奥斯瓦尔德在苏联明斯克的生活记录。 从1959到1962年,他以“叛逃者”身份获得苏联居留许可。克格勃对他全程监控,甚至连他在工厂的行为表现、是否参与政治活动、是否情绪不稳定都有详细评估。 有意思的是,苏联方面并未把他当作可以利用的情报资源,而是归入“低风险可疑人物”。 更让人玩味的是,奥斯瓦尔德在离开苏联回到美国前,曾多次与克格勃人员接触,但并未建立稳定联系。 美国国家档案馆早在2023年就曾公布一份备忘录,内容显示奥斯瓦尔德在遇刺前一周,曾向苏联驻墨西哥大使馆寄出信件。 至今,信件内容未完全公开,但中情局将此事列为“潜在挑衅行为”,并进行过内部讨论。这一细节也出现在俄方此次提供的材料中,显示两国情报机构其实都对奥斯瓦尔德保持过一定程度的关注。 更加扑朔迷离的是奥斯瓦尔德在墨西哥城的活动轨迹。据新档案显示,他在当地曾与多个身份不明人员接触,有些人后来被证实与美国中情局有关。 这种“左右通吃”的行为,让他看起来更像是一个被多方利用的“工具人”。而不是一个完全独立的行动者。 更早前,中情局在特朗普任期内的一波解密中,也暴露出一些不太光彩的内容。例如,中情局早就知道奥斯瓦尔德有极端倾向,但并未采取拦截措施。 甚至在肯尼迪遇刺后短时间内,就启动了一个名为“舆论稳定”的内部计划。 2025年3月,新总统批准解密的一部分文件中,还提到中情局曾向沃伦委员会施压,要求删除奥斯瓦尔德与古巴流亡组织的联系。 这类干预行为,不仅让人怀疑中情局是否在掩盖某些真相,也助长了“深层政府”的恐惧心理。 肯尼迪生前与中情局的关系并不和谐。1961年的猪湾事件,是两者之间的第一次正面冲突。事后,肯尼迪扬言要“把中情局拆成一百块”。到了1963年,他准备从越南撤兵、试图缓和与苏联的关系,这一系列举动显然触碰了某些利益集团的神经。 如今,从俄罗斯档案中反推出的种种线索,似乎再次指向了这条老路。 值得注意的是,俄罗斯此番采用纸质档案而非电子文件,外界普遍认为这是为了防止美方在数字层面进行干预。 毕竟,在信息战高度发达的今天,纸张反而成了最可靠的传播方式之一。这种做法透露出的谨慎态度,也说明俄罗斯在处理这段冷战历史时,并不愿意留下技术口子。 从俄罗斯的角度看,这次档案公布不仅是对历史的“清算”,也是一种战略上的话语权争夺。 在当前美俄博弈持续升级的氛围下,任何一份档案都可能成为外交谈判桌上的筹码。 而在美国内部,这种档案的公布显然不会被一笑置之,反而会逼迫官方重新审视过去的历史叙述方式。 奥斯瓦尔德到底是个被策反的投机者,还是被多方利用的悲剧角色?中情局到底是失职,还是另有所图? 这些问题,现在没有确切答案。但有一点可以确定,这场关于真相的争夺还远未结束,而肯尼迪的幽灵,依旧在美国政治的天幕下盘旋不停。 肯尼迪遇刺案已不仅仅是历史课本上的一段笔记,它正在成为检验一个国家政治透明度与制度信任力的试金石。 随着越来越多的档案被公之于众,这场横跨半个多世纪的追问,注定还会继续。 无论结局如何,每一次文件的解密,都是对历史的一次拨乱反正。只是,代价可能是一个国家必须重新面对自己不愿面对的部分。 对于美国来说,这或许比真相本身更难接受。

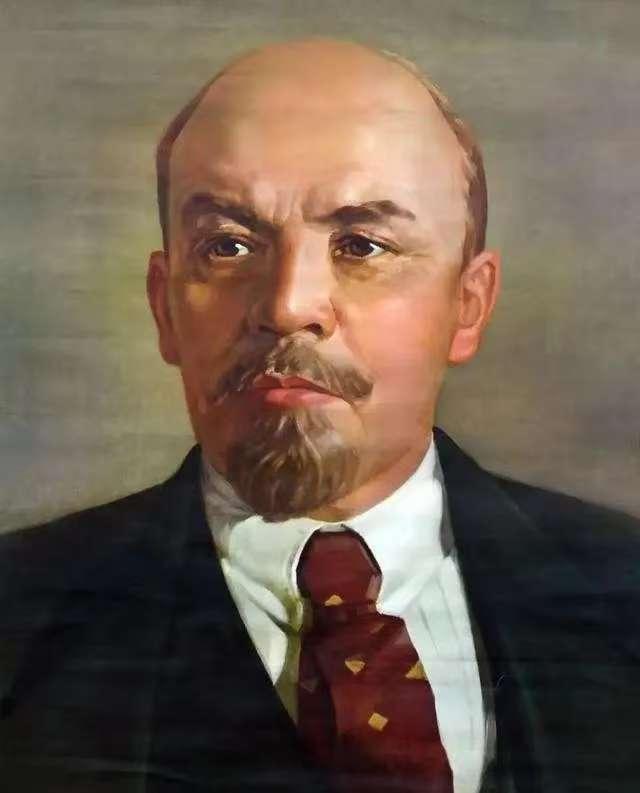

![历史不会重复但会压韵[大笑]苏联](http://image.uczzd.cn/9507672501182875291.jpg?id=0)