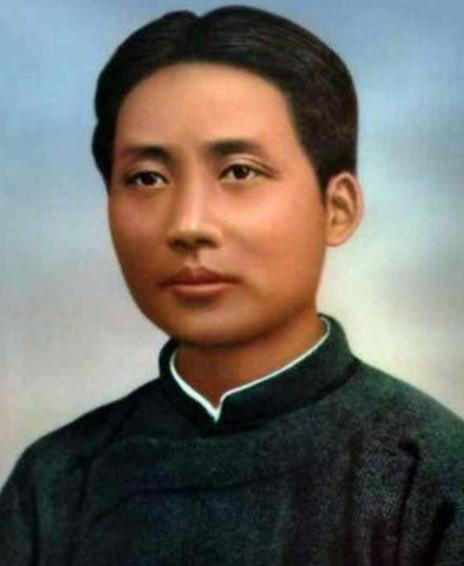

美国人在研究毛泽东时,一直有个疑问,中国自古从来都不缺人才,为什么只出了一个毛泽东?未来还会不会有第二个毛泽东? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 鸦片战争打开国门,清廷被迫签下不平等条约,沿海割地赔款,民族尊严尽失,随后的甲午海战、八国联军、辛亥革命和军阀混战,使中国社会结构经历剧烈断层,经济凋敝、民生凋零,传统士绅阶层风雨飘摇,农民阶级则普遍陷于水深火热,知识分子尝试西学东渐,掀起洋务、变法、立宪、革命,但无一能根本解决国家命运,到了20世纪初,无数救亡尝试均已山穷水尽。 在如此严酷的历史背景下,毛泽东的出现具有极强的时代标志性,他出生于湖南韶山,成长于农耕社会,既熟稔中国古典文化,也积极吸收西方社会科学思想,毛泽东在青年时代广泛阅读,从《资治通鉴》到《新青年》,深刻理解中国传统社会的组织结构和底层逻辑,与此同时,毛泽东又深入钻研马克思主义,将中国古代的辩证法与阶级分析方法融为一体,在理论探索中,毛泽东善于跳出既有模式,结合中国国情,逐步形成一套全新的革命思想体系。 早年,他在湖南农村进行实地调查,亲身体验农民疾苦,敏锐捕捉到农村社会的阶级矛盾和变革潜力,他撰写的《湖南农民运动考察报告》,不仅为中国革命道路提供了理论依据,也为日后“农村包围城市”战略奠定了基础,毛泽东以极强的现实感和直觉,打破了西方二元对立思维,将中国传统的中庸与包容性思考引入社会变革实践。 毛泽东的理论创新,最终转化为革命行动,面对失败和挫折,他选择转向农村,依托农民力量建立根据地,在极为艰难的环境下,逐步形成独特的军事战略和组织体系,井冈山时期,毛泽东总结经验,强调“支部建在连上”,确保党的领导贯穿军队,遵义会议后,毛泽东主导全局,带领中国共产党逐步取得主动权,抗日战争期间,毛泽东提出统一战线,最大限度整合各方力量,解放战争中,他指挥三大战役,最终完成全国政权更替。 除了革命道路的原创性,毛泽东在制度建设上也展现非凡洞察力,他提出“民主集中制”,在一个落后农业国创造出现代国家治理框架,毛泽东强调群众路线,倡导从基层汲取社会能量,推动社会结构自下而上的重塑,这种制度设计,既不同于西方议会制,也有别于苏联高度集权模式,是贴近中国实际的创新产物,毛泽东将“实事求是”作为思想方法论核心,把理论与实践结合,带领党在极其复杂的国内外局势中保持韧性和创造力。 毛泽东的人才观同样具有突破性,他重视政治素质与专业能力并重,提出“又红又专”的标准,强调实践出真知,毛泽东主张从基层发现和培养干部,打破了传统社会精英的壁垒,毛泽东相信,群众中蕴藏着无穷智慧,只要调动群众积极性,就能创造奇迹,这一理念极大提升了社会活力,也为后来的各项社会动员和建设提供了坚实基础。 毛泽东的成功,归根结底是多重因素叠加的结果,中国在近代遭遇百年未有之大变局,社会土壤发生剧烈变化,马克思主义传入中国,为思想变革提供理论武器,毛泽东本人则具备敏锐的洞察力、坚韧的意志和极强的战略创新能力,三者缺一不可,中国历史上的其他人物,或缺乏适逢其会的时代机遇,或未能实现理论与实际的深度结合,或仅能在相对稳定的制度框架内施展才华。 在毛泽东之后,中国社会步入制度化、现代化发展轨道,国家统一,制度完善,经济腾飞,科技进步,毛泽东所处的那种“生死存亡”的历史断层一去不复返,现代中国的治理逻辑,更多依靠体制设计和集体智慧,减少了对单一领袖的高度依赖,这种变化,本身就是历史进步的象征,也是社会成熟的标志,今天中国解决的问题,已经转向经济高质量发展、科技创新、全球合作等领域,社会需要的是专业团队、协作机制和持续创新,而不是重复过去的个人型救世主。