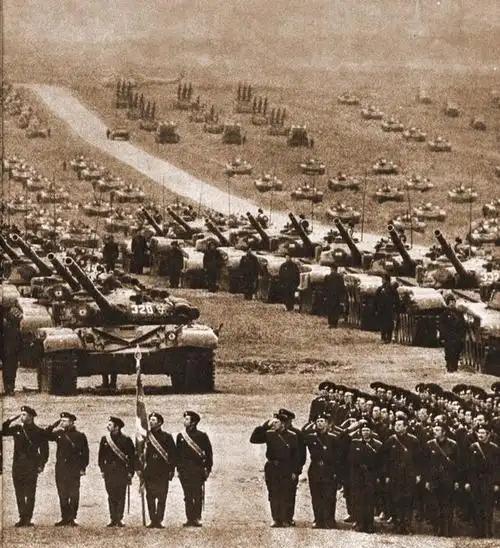

美国前国务卿基辛格在生命最后阶段,面对镜头再次掷地有声:“抗美援朝那一战,美国集结了‘联合国军’,依旧没能阻挡中国志愿军的势如破竹。中国是最大的赢家——但美国,却不是最大的输家!” 大家怎么看,一起评论区唠唠! 基辛格那句话听起来像外交辞令,其实是门冷静的算账,真要掰开看,这账本有三本:中国赢得最实,美国输得最稳,苏联则是赔到骨头里。 先看中国这一边,朝鲜战争不是扩张,而是自卫反击,志愿军用“小米加步枪”硬顶上世界最强的军队,把美军从鸭绿江边打回三八线,靠的是血肉之躯。 代价惨烈,却换来了几个战略红利:第一,国家威信彻底立起来,外部势力从此不敢再随便动边界;第二,军队在极限条件下成长为现代化力量,从后勤到战术都重建了一遍;第三,稳住了外部环境,为国内第一个五年计划赢得发展窗口。 可以说,这一仗不仅打出了尊严,还打出了国运的起点。 美国呢?战场上没赢,但底子没亏,战争让它在东亚扎了根:驻韩、驻日、驻菲基地一串排开,日本重武装,韩国绑进防线;同时,美国以“联合国军”名义巩固了盟友体系,西欧各国反倒更依赖它。 更重要的是,美国吃过硬仗的亏,从此对中国的底线心里有数,不再盲目冒进。 这份战略认知的调整,为后来中美关系解冻埋下了伏笔,美国的成本确实高,面子也丢了,但从长远看,它守住了结构性利益。 最惨的是苏联,斯大林当初想借朝鲜战争牵制美国、控制中国,结果偷鸡不成蚀把米,援助卖得贵、参战不出力,反而失了威信。 中国在血战中站稳脚跟后,反而更不听莫斯科的调度,还逼苏联帮搞原子弹,最后走上自主路线,苏联不仅没拉到盟友,还被拖进远东军备竞赛,经济越来越吃紧。 基辛格说他们“错过了拦住衰落的岔路口”,这话一点都不夸张。 所以,这仗的账单很清楚:中国用血换来了主动权;美国输在战场,却赢在布局;苏联没开枪,却输掉未来。 很多人只看到抗美援朝的战场硝烟,却没看到那之后几十年的“连锁反应”。 战争的胜负不是停在签字那一刻,而是延伸成一整套能自我演化的机制,中国就是靠这套机制,把一次血战变成了国家崛起的起跑线。 第一层,是“威慑机制”,朝鲜战场的硬仗,让世界第一次看清中国的底线,美国从此明白,想在中国家门口搞事,不会轻松。 正因为这场“硬阈值”测试成功,后来几十年无论是越南战争还是台海危机,美国都不敢再贸然越线。 第二层,是“工业机制”,战争逼着中国重建一套工业体系,前线要坦克、要飞机、要火炮,后方就得有人能造。 那几年,军工厂遍地开花,从沈阳到长春,从制造弹药到修喷气机,中国的现代工业就是这么被“打”出来的,打仗时练出的组织力,和平年代成了搞建设的底气。 第三层,是“外交机制”,战争结束后,中国从被动防御变成了能设议题的角色,先是1950年代的亚非会议,再到1971年重返联合国,再到尼克松访华,整条路线都建立在“我能自立”的基础上。 没有抗美援朝的战场信用,这些外交突破都不会顺利。 第四层,是“记忆机制”,长津湖的冰雕连、上甘岭的坑道、黄继光和邱少云的名字,这些不是历史插曲,而是民族的共同语言。 它们让后来的几代中国人懂得“怕什么”与“不怕什么”,正因这种精神传承,中国在面对边境冲突、灾害考验时,总能迅速集结共识。 再看美国与苏联的延伸曲线,美国通过战争确立了亚太常驻布局,把盟友体系焊死,它输的是面子,赢的是结构。 苏联则相反,短期看似赢了战略安全,长期却输在“三重失配”:误判中国、经济失衡、关系决裂,可以说,朝鲜战争之后,苏联的全球地位从高点开始滑落。 如果反过来看——假如当年中国不出兵,后果会怎样?美国的防线可能推到鸭绿江,中国东北将直接暴露在核威胁之下;工业化起步会被推迟十年,国际地位难以翻身。 这笔“反事实账”,越算越明白,那一仗必须打,也只能赢。 抗美援朝的意义,不在多占了哪块地,而在赢得了一个“能发展的时代”,它让中国的三项KPI——安全、工业、国际话语权——全面升级。 美国没赢,却保住了体系;苏联没打,却失了根,基辛格看得通透:真正的赢家,不是看谁的旗子插得高,而是谁能在几十年后还掌控主动权。 所以他说那句掷地有声的话,不是为了颂扬,而是结算——这场战争,中国赢得是尊严、时间和未来,美国没彻底输,因为它学会了收敛与布局;苏联才是真正的输家,因为它输掉了对未来的判断。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)