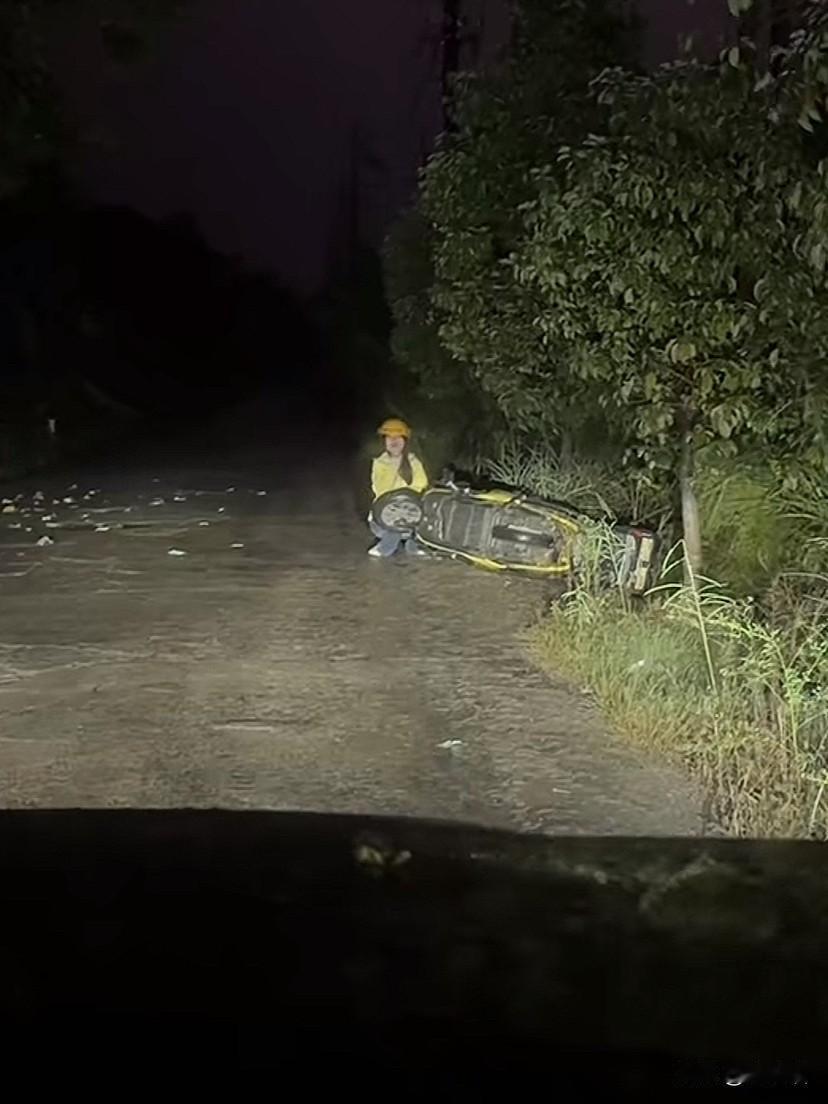

李发英是湖南省衡阳市衡东县的一位普通农村妇女,却用近40年的光阴,书写了一段动人的坚守故事。 1984年,她二十多岁,丈夫陶荣华在前线牺牲,那份承诺在她心里扎下了根,从那一刻起,这个年轻的妻子不仅承载了对丈夫的思念,也承担起家庭的未来责任。 丈夫走后,她没有选择改嫁,而是独自扛起了一个破碎的家,田地里的活,她一人种;竹林里,她一根根搬运沉重的楠竹下山,这些活男的都吃力更何况她一个女人。 雨天滑倒、全身泥水,是家常便饭,她从不抱怨,每一分钱的积攒,都小心翼翼地寄回家里,用在真正需要的地方。 到了1999年,她凭借在株洲打工和省吃俭用的积蓄,终于为公婆盖起了四间崭新的瓦房,告别了那间漏雨的土屋,除了她自己,谁也不知道她究竟吃了多少苦。 房子盖起来的那一刻,不只是改善了物质条件,更意味着她对丈夫的承诺,已经有了具体的形态,可以让家人遮风挡雨。 2002年,婆婆卧病在床,李发英开始无微不至的照料:一日三餐亲自喂饭,擦洗身体、推轮椅出门晒太阳,陪她说话、聊天,无数个昼夜,她几乎没停歇。 她包容婆婆的脾气,耐心地照顾,奇迹般地让婆婆的身体恢复了一些行动能力,临终前,婆婆拉着她的手叫她“女儿”,这句话是对李发英几十年守护的最好肯定。 这份承诺不仅为了告慰逝去的丈夫,更为了延续家庭和血脉,陶荣华牺牲时,甚至没来得及抱一抱遗腹子陶凯。 李发英把对丈夫的爱全部倾注到儿子身上,从抚养、教育,到教会他如何做人,哪怕再苦,她都坚持着。 她的言传身教让陶凯成长为孝顺懂事的孩子,2005年,陶凯成家,后来又有了孩子,那个曾经支离破碎的家庭,终于迎来了四世同堂的圆满,这也是对婆婆和丈夫最好的交代。 时间来到2019年,这份坚守了近四十年的承诺,迎来了一个跨越时空的“汇报”,李发英带着35岁的儿子,从家乡出发,走了超过2000公里,来到云南麻栗坡烈士陵园。 两鬓已白,她特意穿上自己最好的衣服,希望以最好的样子去见丈夫的遗像,在烈士墓前,母子俩相拥痛哭。 她对着石碑絮絮叨叨讲述家里的生活:儿子的成长、公婆的安稳、家里的点点滴滴,她讲得更多的是成果,而没有提自己的辛苦。 那些年在山路上摔倒、工厂里挥汗如雨、省吃俭用的生活,她都没有在别人面前提起,她把所有辛苦留给自己,把家庭的圆满和儿子的成长归功于丈夫,这就是她对承诺的最终兑现。 李发英的坚守,让一个承诺有了厚度和温度,她把对丈夫的爱和责任落实到每一天的行动中,把家庭和血脉一点一点维护好,最终用一场无声的“汇报”完成了与丈夫、与逝去岁月的对话。 她的力量来自平凡,却足以打动人心,让人明白:承诺不仅是言语,而是用行动去承担责任,用时间去兑现誓言。 信息来源: 新湖南丨《中国好人!衡东李发英荣获殊荣》 百度百科丨《李发英》