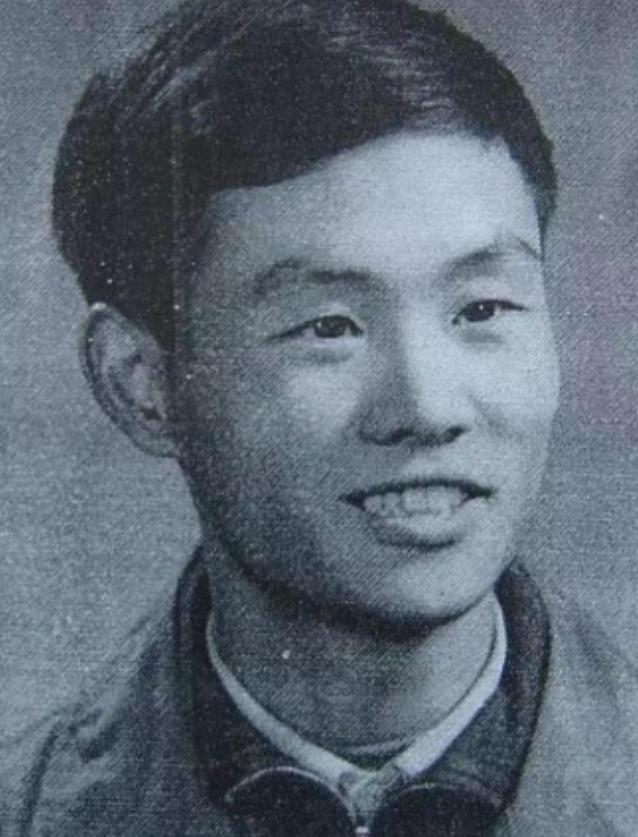

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 1968年,任毅从南京五中毕业后,和同学们一起前往江浦县插队。这个热爱音乐的年轻人,带着他对艺术的热情和一腔热血,来到了农村这片新天地。 农村生活的艰苦超出了他们的想象。每天凌晨五点就要起床下地干活,住在漏雨的茅屋,吃着粗粮咸菜。 更让这些知青难受的是心理上的落差,他们原本怀着改变农村的雄心壮志,现实却给了他们沉重一击。 1969年夏天收麦时节,知青们的情绪异常低落。 一天晚上,几个人围坐在任毅的茅屋里,有人感慨:“工人有《咱们工人有力量》,农民有《社员都是向阳花》,我们知青怎么没有自己的歌?任毅,你来写一首吧!” 这句话点燃了任毅的创作灵感。当晚他在昏暗油灯下抱着吉他,以一首新疆知青歌曲为蓝本,创作了《我的家乡》。 歌词写道:“蓝蓝的天上白云在飞翔,美丽的扬子江畔是可爱的南京古城我的家乡...” 这首歌很快在知青中传开,大家被旋律和歌词中真挚的感情打动。 然而谁也没想到,这首普通的知青歌曲,会掀起如此巨大的波澜。 歌曲传唱越来越广,从南京传到黑龙江,从江西传到云南。更让人意想不到的是,莫斯科广播电台也播放了这首歌,并改名为《中国知识青年之歌》。 在中苏关系紧张的1970年,这被视为严重的政治事件。任毅被定性为“里通外国”,南京市公检法军管会判处他死刑立即执行。 1970年2月19日晚,全副武装的军人将任毅从住所带走。随后五个月里,他经历了连续审讯,在压力下写下近百页交代材料。 在被关押在娃娃桥监狱的日子里,任毅一度被押赴刑场“陪绑”。枪械上膛的声响清晰可闻,死亡的阴影笼罩着他。这个热爱音乐的年轻人,已经做好了最坏的打算。 就在千钧一发之际,案件出现了戏剧性的转机 当案卷送到江苏省革委会负责人许世友将军的案头时,这位开国上将拍案而起:“一个二十来岁的知青娃子,又没前科,怎么能说杀就杀?” 他认为任毅只是表达了知青的真实情感,不该重判。许世友的质疑掷地有声,他力排众议要求重新审议。最终,死刑判决被改为十年有期徒刑。 就这样,任毅在鬼门关前捡回了一条命。 任毅的经历是那个特殊年代的缩影。二十世纪六、七十年代,中国掀起了一场声势浩大的知识青年上山下乡运动。 据统计,在这场持续25年的运动中,约有2000万知识青年被下放到农村,他们通称为“知青”。这些城市青年怀揣理想来到农村,但现实往往与想象存在巨大差距。 《南京知青之歌》正是在这样的背景下诞生,它真切反映了知青群体的情感体验,因而引起广泛共鸣。但当时特殊的社会环境,使这样的文艺表达面临巨大风险。 任毅在监狱里度过了近九年时光。1979年1月4日,他被宣布无罪释放,此时离他刑满只剩45天。最好的青春年华在监狱中度过,但他依然保持着对生活的热爱。 出狱后,任毅被安排到南京一家丝织厂工作,后来结婚成家。虽然命运对他开了个残酷的玩笑,但他没有沉溺于怨恨,而是选择了继续前行。 多年后,任毅才得知是许世友将军救了自己的命。他专程赴河南新县许世友将军故里,在墓前深深跪拜,感谢将军的救命之恩。 回顾这段经历,任毅表现出超然的豁达态度。有人问他还恨不恨那段岁月,他摇头说:“恨有什么用?那是个时代,不是一个人。” 真正的勇敢不是不害怕,而是在恐惧中依然坚守人性的底线。 多年以后,当老知青们再次聚在一起,偶尔还会唱起那首《知青之歌》。歌声里,有他们逝去的青春,有一个时代的记忆,更有一个关于勇气与救赎的故事。 历史长河波涛汹涌,个人的命运如同浮萍随波逐流。但即使在最黑暗的时刻,也总有人性的光辉在闪烁,如同夜空中的明星,指引着前进的方向。 参考资料:《知青之歌》,一支难以忘怀的歌——上观新闻