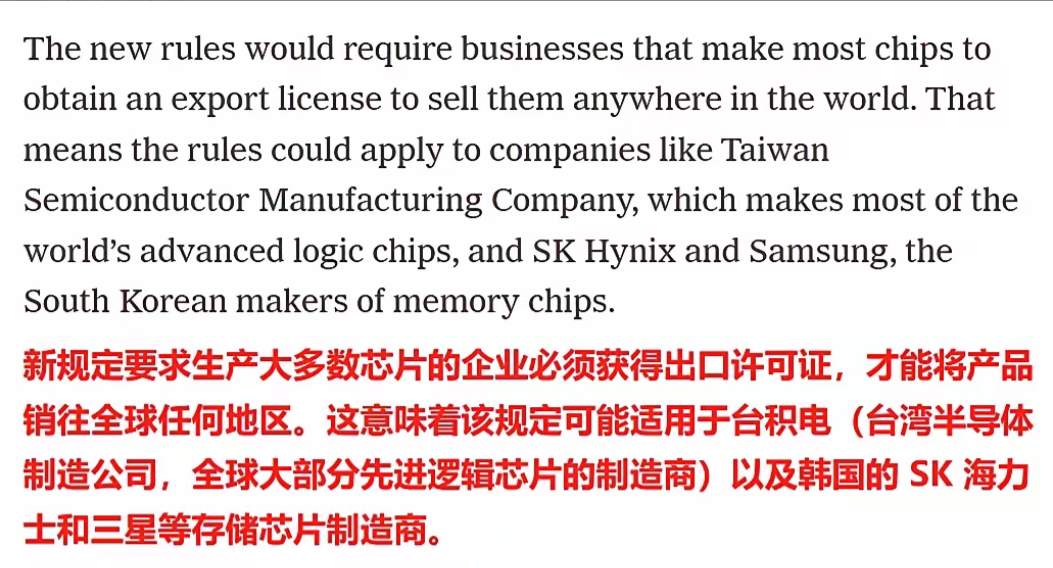

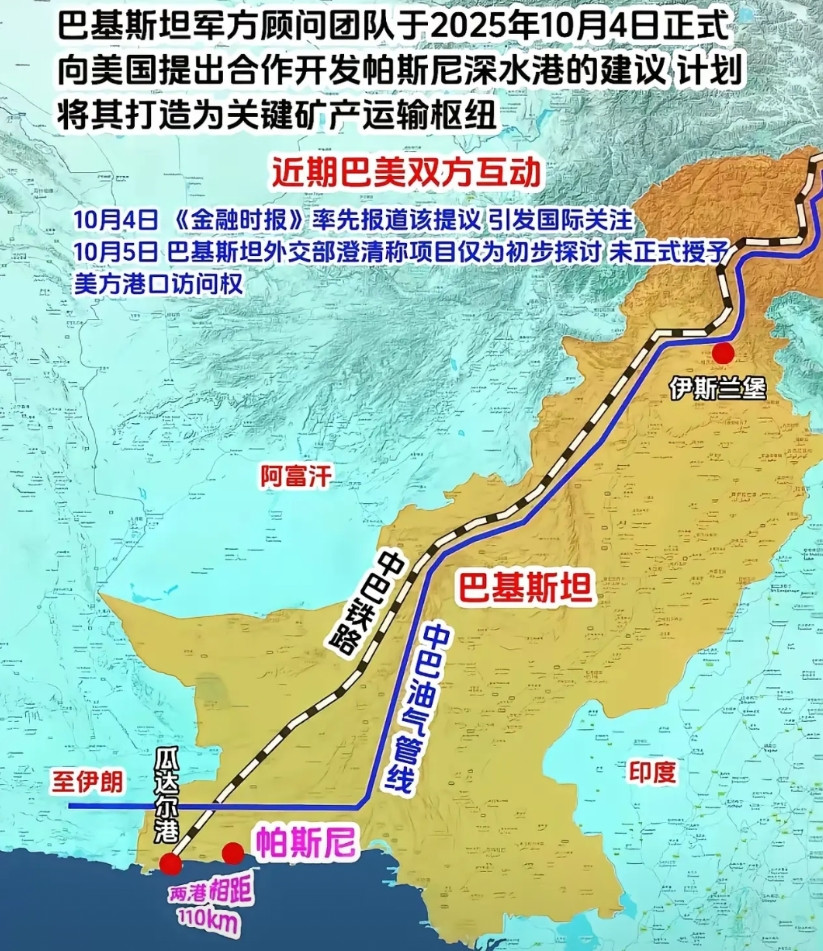

中国压箱底的稀土技术,被巴基斯坦偷送给美国?中方的驳斥很及时 这事要是真的,那就不是“出卖技术”那么简单了!可惜,真相没这么戏剧化,但有人非要把它炒成一场背叛。 短短几天,关于“中国被巴基斯坦偷走稀土技术送给美国”的传闻,在多个外媒和自媒体口中被反复放大。 本该是一次正常的矿产合作,却被包装成“背刺”和“反制”的连续剧。时间点上的巧合,更让这场舆论战被渲染得扑朔迷离。 尤其是中方刚刚发布稀土出口新规之后,这种“偷送”说法像是被人提前准备好的一样,精准卡点。 但局势并没有像某些人期待的那样升级。10月13日,中国外交部的回应来了,措辞冷静,却直指要害。 林剑一锤定音,指出相关猜测要么根本不了解实情,要么就是在搞挑拨离间。 中巴之间不是“买卖关系”,是战略盟友,是铁杆兄弟。这番话不只是澄清,更是一种警告。 10月9日,中国商务部、海关总署接连发布三项出口管制公告,不仅细化了对稀土物项的管理,更首次明确将稀土技术本身纳入全链条监管。 尤其是对含有中国成分的稀土产品再出口的限制,直接打掉了某些国家通过第三方转手的幻想。 正当外界还在分析中方这波管制的实际影响时,关于“巴铁背刺”的传闻突然爆发。 稀土是国家战略资源,中国不是靠情绪做决策,更不是靠“谁让谁失望了”来制定政策。 真正推动这轮管制的,是一种对全球供应链长期风险的主动识别与应对,是对国家安全与科技发展红线的精准防控。 谣言之所以传播迅猛,是因为它迎合了某些人的心理期待。 部分西方舆论一直在寻找中国与传统盟友之间的缝隙,尤其是像巴基斯坦这种“全天候合作伙伴”。 他们不愿承认一个事实:中巴关系已经超越了普通外交范畴,是深度捆绑的命运共同体。经济、军事、科技、地缘安全,几乎没有哪个领域是脱钩可行的。 回到传闻本身,细节经不起推敲。所谓“巴方向美方展示稀土样品”,后经多方确认,实际是宝石原矿。 含钕、镨的稀土浓缩物的确存在于10月初的交付清单中,但这并不等于“偷运技术”。 中方早已管控稀土技术的出境,技术设备、人才、服务都在清单之中,别说偷,就算想“借”,也绕不开监管。 而且,中国现在连0.1%含量的稀土成分都要申报,西方若真想靠第三国“转手”,那是自欺欺人。 真正让美国坐不住的,是中国在稀土领域的“长臂管辖”。 过去大家都盯着资源,现在才发现,中国掌握的是技术、产业链和话语权的三重垄断。 从7月开始的中重稀土出口管制,到10月对技术和设备的全链条封锁,中国不是在“吓唬”谁,而是在构建一个从资源到终端的闭环生态。 这种深度垄断,才是美国最怕的。 更重要的是,中国这次不仅设限,更设了“原则”。只要涉及军工或先进芯片研发,基本无商量余地。 14纳米以下逻辑芯片、256层以上存储芯片,这两个指标直指美国的核心科技产业。 中国在用规则告诉世界:不允许利用我们的资源去反制我们自己。这不是封锁,这是战略反制。 美国方面的反应也很微妙。特朗普10日高调放话要加征100%关税,还要限制波音零部件出口,一副“你动我我就翻桌子”的姿态。 可没过两天,美国贸易代表就出来灭火,说“没必要急着行动”。这种反差不是偶然,是他们知道自己拿不到稀土就真的什么都干不成。 而巴基斯坦方面的态度更是耐人寻味。面对外界质疑,巴方迅速澄清矿石并非稀土样品,更没有技术转让问题。 FWO与美国公司签的只是谅解备忘录,合作都是在巴基斯坦境内展开,根本扯不上“技术偷渡”。 而且,从时间线上看,中方政策早于巴美交货,如果真是报复,那逻辑就倒挂了。这说明传闻的根本目的,不是揭示真相,而是制造裂痕。 搞这种“离间计”,历史上已经失败过太多次了。中国不是第一次面对这种信息战,也不会是最后一次。 但与过去不同的是,中国现在有足够强的制度能力和技术底气,不再被动澄清,而是主动制定规则。这才是这场风波的真正看点。 所谓“技术被偷送”不过是谣言的壳,真正的博弈在技术主导权和全球资源再分配上。 美国想靠第三国获取绕行机会,中国就用规则告诉你,“绕”也得看我们同不同意。 这种不靠谈判桌、而是靠制度红线构建的博弈方式,正在成为中国新的话语体系。 这场风波不会是终点。未来还会有更多类似的舆论试探、灰色操作和“兄弟被策反”的剧本。 但是,中国已经用实际行动给出了答案:谁想动稀土,必须掂量后果;谁想挑拨中国与伙伴的关系,必须付出代价。 这一轮中美博弈,不只是资源之争,更是话语权与制度能力的较量。 至于那些借题发挥、盼望“巴铁变节”的人,恐怕要失望了。 因为中巴之间不是靠交易维系的关系,而是共同认知和战略利益的深度绑定。那不是一纸协议能替代的,更不是几篇报道能撼动的。