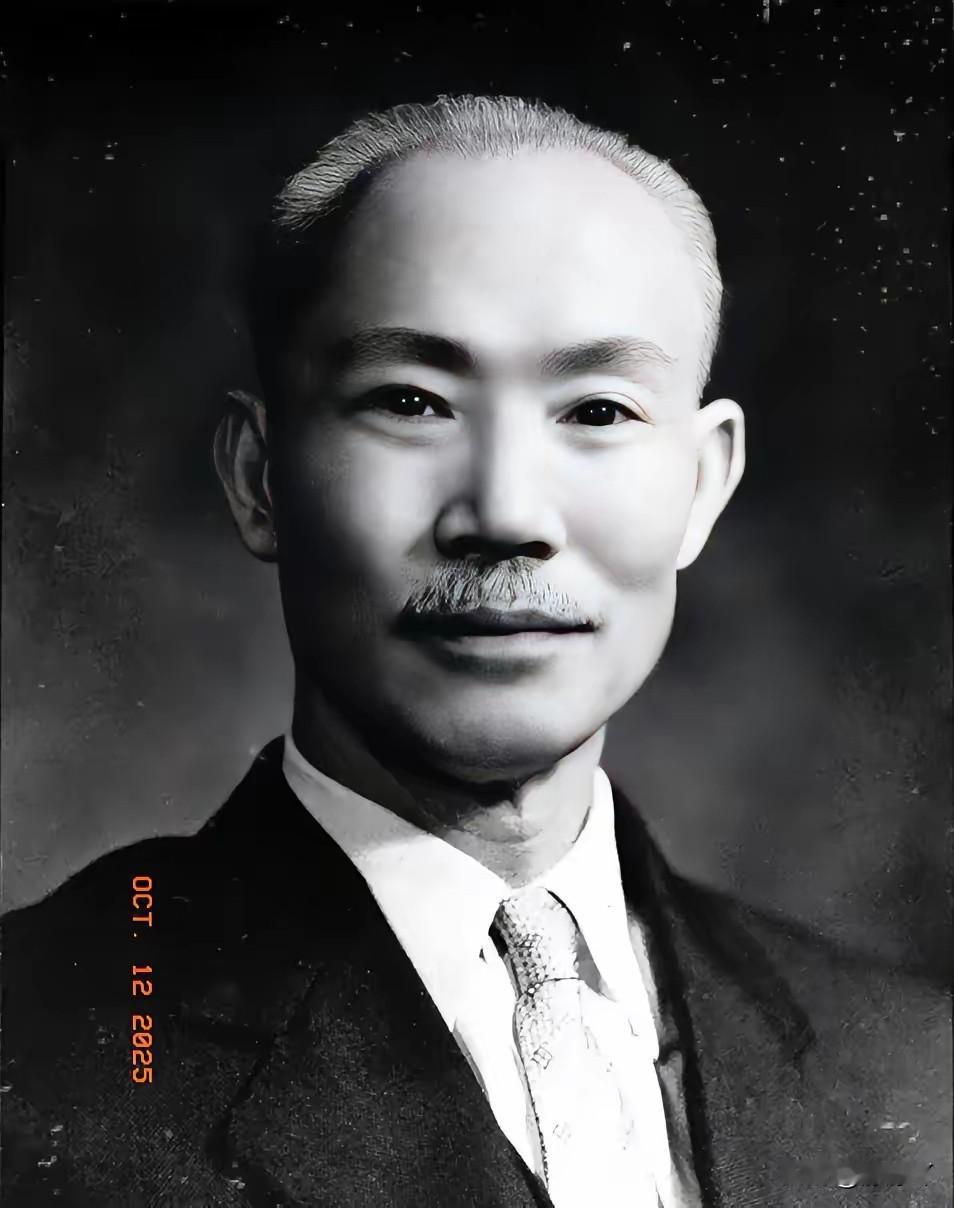

陈诚真是个谜 明明是蒋介石的心腹重臣 却冒险去救“叛将”吴石的妻子王碧奎,在白色恐怖的风口浪尖上周旋了七个月。 他动用职权在案卷上写下暂缓办三个字,硬是将人从保密局监狱里保了出来。 1950年的台湾,空气里都飘着血腥味。蒋介石用枪管抵着每个人的太阳穴立威,马场町刑场的枪声从早响到晚。吴石——这位国防部中将参谋次长,被扣上“匪谍”帽子押赴刑场,身中六弹倒下前,只留下一句“五十七年一梦中,声名志业总成空”。 所有人都知道,这时候谁伸手,谁就是往蒋介石的枪口上撞。 可陈诚偏偏站了出来。 他不仅是蒋介石高喊“中正不可一日无辞修”的头号心腹,还是台湾省主席,权倾一时。但他竟在吴石妻子王碧奎的案卷上批下“暂缓办”三个字,硬是从保密局监狱里把人捞了出来。这动作看似轻描淡写,却是在白色恐怖的绞肉机里抢人。 陈诚敢伸手,不是因为糊涂,而是因为清醒——他清楚记得那条命是谁捡回来的。 北伐战场上,陈诚在战壕里高烧不退,是吴石把他从炮火中背出来,徒步三里路,把最后的干粮和水都留给他。那是刀尖舔血的年代,这样的恩情能烙在人心里一辈子。 两人不仅是保定军校同学,更是战场上分过半壶水的兄弟。陈诚在台湾官场混得风生水起,吴石却选择了一条更危险的路。 当吴石被扣上“匪谍”罪名押赴刑场时,陈诚救不了这位兄弟,但他决心保住兄弟的家人。 王碧奎被关进牢里那一刻,就把金戒指掰成三份,托同牢房的军官家属传话求救。这消息几经周折,最终传到了陈诚耳中。 陈诚能救下人,靠的不是蛮力,是政治上的精准拿捏。 他深知蒋介石的底线——吴石必死,但王碧奎可活。吴石案是蒋介石亲自督办的“政治大案”,证据链锁死,连审判官想判死缓都被当场革职。但王碧奎不同,她只是牵连涉案,没被坐实罪名。 陈诚借着“体恤将门遗孀”的名目,一次次为她减刑,从九年慢慢减到七个月。他写的“暂缓办”三个字,既全了兄弟情义,又不会触怒蒋介石。 这其中的分寸把握令人惊叹——既在白色恐怖中撕开一道口子,又没有越过蒋介石划下的红线。 王碧奎出狱那天,对着陈诚深深鞠了一躬。这一躬里,有感激,有无奈,更有乱世中幸存者的复杂心绪。 她走出监狱,面对的却是更残酷的现实:十六岁的女儿和七岁的儿子被赶出家门,流落街头。女儿吴学成卖鞋油维生,却遭警察打骂:“共匪的种不配讨生活”。 这时,另一个小人物站了出来。卖菜的吴荫先——吴石的侄孙,看见两个孩子蜷缩街角,想都没想就把他们拉回家。他老婆吓得腿软:“你这是引火烧身!”他却说:“我叔公是打日本人的英雄,他的孩子不能饿死冻死在街上。” 就这样,一个高官,一个平民,在时代的洪流中各自托起了吴家的一片天。 陈诚救王碧奎,不是一时冲动,而是经过深思熟虑的政治决策。作为蒋介石的嫡系,他太清楚台湾政坛的生存法则——既要表现忠诚,又要积累人情。 他一边在公开场合坚决执行蒋介石的决定,一边在私下里用“体恤将门遗孀”的理由为王碧奎减刑。这种做法既稳了军心,又落了人情,连蒋介石也只能默许。 陈诚的智慧在于,他明白在政治的高压环境下,真正的权力不在于你能做什么,而在于你能在边界上做什么。救王碧奎,就是他在这条边界上跳的一支精致舞蹈。 吴石牺牲后,他的家人分别在海峡两岸经历了截然不同的人生。 在台湾,王碧奎带着两个孩子艰难度日,十六岁的吴学成踩缝纫机、打零工供养弟弟读书。吴健成最终不负期望,考上台大并赴美留学,1977年将母亲接到美国安度晚年。 在大陆,长子吴韶成亲眼看着父亲被定性为“罪犯”,下放农场改造,四十岁不到就掉光了牙,最终成为河南省冶金厅高级经济师。长女吴兰成在内蒙古林区医院工作二十多年,后来成为中国中医科学院研究员。 直到1973年,周恩来和叶剑英亲自过问,吴石才被追认为革命烈士。1994年,吴石夫妇的骨灰合葬于北京香山福田公墓,墓碑上刻着“丹心在兹,与山河同”。 陈诚这个人啊,一辈子活在忠义与政治的夹缝里。 他对蒋介石忠,对吴义,对台湾的江山尽责。 但他选择了睁开眼,并在权力边缘划下一道人性的线。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。