新加坡的衰落从引进大量印度人开始。有人预言,用不了十年,印度人就被称为新加坡人的主体,华人可能沦为少数民族。要怪新加坡的领导人的短视。 新加坡的经济雄心很大,想成为全球顶尖的金融和科技中心,但本地人才不够用了。为了维持高速增长,只能向外找人。 印度有大量讲英语、懂技术的工程师和金融人才,成了最理想的选择。政府大开方便之门,从签证到永居再到公民,整个流程仿佛为印度精英量身定做。 政策一出,职场最先感受到变化。大量印度裔人才涌入,很多人迅速坐上管理岗位,带来了他们自己的人脉圈子和工作方式。 许多公司的内部沟通开始被印度口音的英语主导,招聘时也更愿意推荐自己人。 这让本地员工,特别是华人员工,感觉自己成了局外人,以往的语言和文化优势好像一下子不值钱了,话语权越来越少。 这种变化很快从办公室扩散到整个社会。英语的地位空前强势,华语的使用空间则越来越小。 学校里、家庭中,很多年轻华人感觉跟自己的文化传统越来越远,他们更习惯用英语交流和思考。这直接影响了华人社群的文化传承,也动摇了它长久以来作为新加坡社会基石的地位。 一开始,新加坡对新移民是欢迎的,毕竟这个国家就是移民建起来的,经济活力也是实实在在的。眼前的利益很容易让人忽略水面下的问题。 可当移民数量越来越多,问题就集中爆发了,尖锐到无法再回避。 最核心的危机,是人口结构的变化。华人群体的生育率一直很低,而持续涌入的印度裔移民和他们相对更高的生育率,让天平开始倾斜。 一个过去想都不敢想的预测出现了:用不了多久,华人可能真的不再是新加坡的第一大族群。 这种人口结构上的根本改变,带来的影响是深远的。一旦某个族群在关键行业和社会生活中占据了主导,必然会影响到教育资源怎么分,社区里大家关心什么,甚至整个国家的政治生态都会改变。 更麻烦的是,这种因长期国策导致的结构性变化,一旦形成就很难再掉头。这不是几个短期政策就能修正的,想要修复它,整个社会要付出的代价太大了。 为了短期的经济增长,去交换一个国家长期的社会稳定和文化认同,这笔账算到最后可能并不划算。 新加坡的领导者需要想清楚一个问题:新加坡究竟是谁的国家?它是一个只为全球资本和经济效率服务的商业机器,还是一个有自己独特文化和归属感的家园? 如果选前者,那引进谁来提升效率都合理。如果选后者,那任何可能动摇国民身份和主体文化的政策,都必须慎之又慎。 当下一代新加坡华人对自己的文化感到陌生,当“新加坡人”这个身份的内涵被彻底改变,就算经济再亮眼,新加坡失去的东西,恐怕就再也找不回来了。

少年中国说

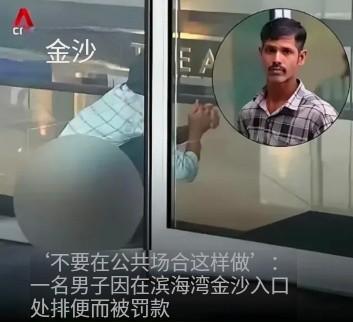

请尊重印度人的习俗

用户17xxx98

别华人华人的喊,一个外国有啥操心,闲得蛋疼