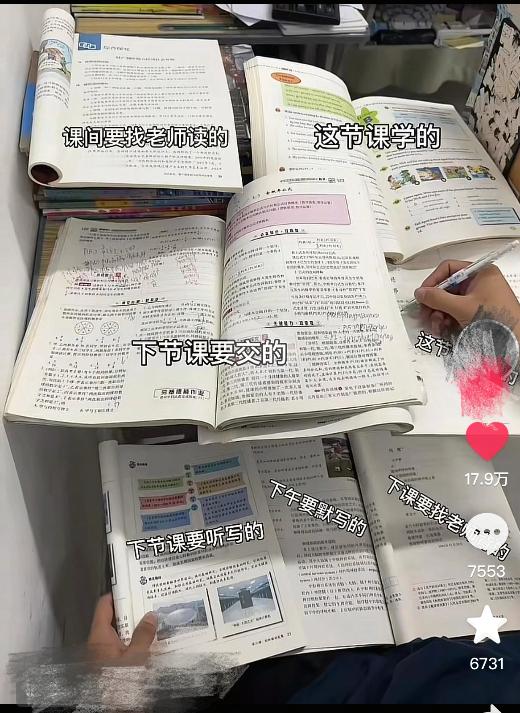

钱学森的儿子钱永刚,一生中两次辍学,初中数学考30分,高中没念完就另谋出路,而父亲钱学森却不闻不问随他去,但2023年6月3日钱永刚在接受中新社记者专访时,依旧说:“我父亲是一个非常合格的父亲。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 钱永刚七岁之前都生活在美国,穿的是当地小孩的衣服,说的是地道的英语,放学后在街区里踢球玩耍,那段日子轻松而熟悉,他没有想过有一天生活会彻底改变。 1955年,父母带着他搭乘“克利夫兰总统号”邮轮,从太平洋另一端回到了中国,那天的天气阴沉,码头上人头攒动,他第一次真正踏上父母口中的“祖国”,新的语言、课堂和环境,让他觉得像换了一个世界。 回到北京上学的第一天,他几乎听不懂老师讲的内容,黑板上的汉字密密麻麻,课文像一团迷雾,他只能凭着语气去猜测意思,却总是跟不上节奏,数学课的内容与他在美国接触的完全不同。 第一次考试时,他面对试卷愣了很久,能写的题寥寥无几,成绩发下来只有30分,他把那张薄薄的试卷折好,小心翼翼地塞进抽屉,他以为父亲会质问他,但家中一切照旧,没有人提起这场考试,父亲照常工作到深夜,灯光从书房里一直亮到天明,母亲也没有追问。 这种沉默的态度,伴随了他整个少年时期,他没有被强迫去补习,也没有人给他定下“必须出类拔萃”的目标,他的中文逐渐好转,但对学校的课程始终提不起兴趣。 那段时间,国内形势变化频繁,学校停课是常有的事,他开始对继续上学失去了动力,高中尚未读完,他决定离开学校去参军,他在夜里把自己的决定写在申请表上,第二天递交,没有同父亲商量。 收到批准后,他简单收拾了几件行李便踏上北上的列车,父亲没有劝阻,只是在家门口送他离开。 在部队,他从炊事班开始,扛大米、烧大锅饭,冬天在冰冷的风里站岗,训练结束后,脚上常常磨出水泡,夜里在营房里,他躺在硬邦邦的床上,第一次认真思考起自己的人生。 那时的生活与课本没有任何关系,但他渐渐意识到,知识的重要性从未真正离开过,他看着身边比他年轻的战友提起文化知识时的笃定神情,心中有一种久违的冲动,那是重新拿起课本的念头。 1977年,国家恢复高考的消息传来,他已经三十出头,那一天的广播声让他心跳加快,他从柜子里翻出旧笔记本,试着写几道题,却一题也解不出来。 白天的工作照常繁重,夜里他在走廊尽头的昏黄灯光下,一页一页地抄写公式和知识点,他不像年轻学生那样记忆力充沛,一个知识点要反复背上几天才牢固,靠着这种笨办法,他把基础一点一点补回来,几个月后,他收到了国防科技大学的录取通知书。 进入大学后,他比任何同学都珍惜时间,早晨天未亮他就在自习室,夜里是最后一个离开的身影,曾经的数学短板被一点一点补齐,计算机专业的知识被他啃下来。 毕业后他凭借出色的成绩,考入父亲的母校加州理工学院深造,在那里,他没有主动提起自己的家庭背景,靠的是独立完成的研究和实验。 实验室的夜晚,电脑的冷光照在脸上,他与年轻的同学们站在同一起跑线上,回国后,他选择留在科研与教学岗位,一头扎进上海交通大学,从事计算机领域的研究与教学。 他的人生轨迹,看似平淡,实则处处藏着父亲的身影,父亲从不检查他的作业,也从未参加过家长会,却有一些细节被他刻在心里。 饭桌上父亲永远穿着笔挺的中山装,哪怕天气再热也不例外;夜深时书房的灯始终亮着,纸上密密麻麻的演算和公式连菜市场的收据都写在同一张纸上;书架上摆着《十万个为什么》,不需言语的引导已经在那里,他从小看着这些举动长大,学会了如何专注,如何认真做事。 年过中年,他整理父亲的手稿时,终于明白那些年不干预背后的深意,父亲没有为他铺路,也没有为他挡风遮雨,只是让他自己去摸索和撞壁,直到找到属于自己的方向,这种放手并不是冷漠,而是一种深厚的信任。 他在美国完成学业,在国内从零打基础,后来主持父亲纪念图书馆的建设,始终坚持用脚踏实地的方式走完自己的路,他从未埋怨父亲的沉默,反而感激这种教育让他具备了面对世界的能力。 他始终记得,父亲站在身后的姿态并不高调,却很坚定,真正的父爱并不一定要体现在每天的陪伴与言语上,它可以藏在一盏常亮的灯、一套挺括的中山装、一叠密密麻麻的笔记里,也可以体现在一次次沉默的放手中。 他跌倒过,也迷茫过,但最终学会了自己站起来,那句“我父亲是一个非常合格的父亲”,并不是出于孝顺的礼貌,而是他在走完漫长人生后发出的肺腑之言。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国新闻网——钱学森之子钱永刚:“父亲教会我人生要懂得‘舍’”