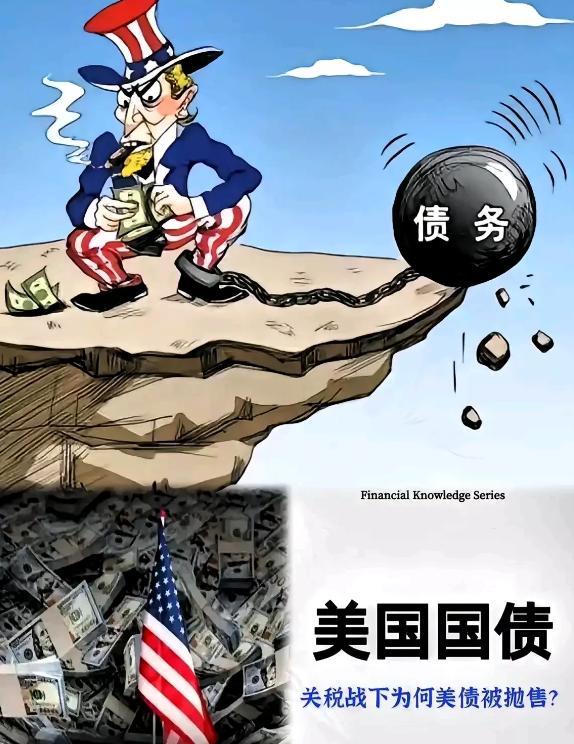

美国这个国家真的太奇葩了,每次遇到经济困境,政府关门,都要中国解救美国,帮助美国,另一方面又把中国看成敌人,千方百计想搞夸中国。 从2008年金融危机到后来的经济困境,中国多次通过增持美国国债等方式,为美国经济提供了关键的流动性支持,说白了,我们扮演了一个稳定“债主”的角色。 这倒不是我们有多么乐于助人,而是全球化分工下的现实选择,我们通过制造业积累了大量外汇,这些钱总要找个地方放,而美元和美国国债,至今仍然是全球最核心、最通用的金融资产。 这就形成了一个循环:美国消费,中国生产,赚来的钱再借回给美国,这个模式,曾经是维持全球经济运转的一个重要齿轮。 然而,问题就在于,这套让双方都受益的“生意经”,慢慢变味了,美国的心态变得复杂起来:它既离不开中国这个“大债主”来支撑它的债务经济,又越来越担心中国在科技和综合国力上的追赶。 于是,我们就看到了现在这种有点“精神分裂”的策略:在经济金融、气候变化这些领域,它需要拉着我们一起做事,但在高科技领域,它又想尽办法搞“小院高墙”,试图限制我们的发展。 这背后的逻辑是什么呢?美国的一些战略家似乎认为,过去那种“中国生产、美国消费”的模式,反而把中国养壮了,现在它想做的,就是强行改变规则,试图把中国永远锁定在产业链的中低端。 但这盘棋,下起来可没那么顺手,全球化的产业链和金融网络,早就你中有我、我中有你,强行剥离的代价非常大。 想和我们“脱钩”的美国企业,舍不得我们庞大的市场和高效的供应链。 对我们挥舞制裁大棒的美国政府,发行国债时依然希望有国际买家接盘,而中国依然是举足轻重的参与者。 这就形成了一种全新的局面:中美关系既不像当年美苏那样完全隔绝对抗,也不像上世纪美日竞争那样在盟友框架内进行,我们现在是一种 “竞争性相互依存” 的关系,一边激烈竞争,一边又不得不保持合作,像两个被链条拴在一起的摔跤手,谁也离不开谁。 所以,这场长期博弈的关键,可能不在于谁能一招制胜,而在于谁的内功更深厚,谁能通过内部改革、科技创新和巧妙的外交,打造出更具韧性和吸引力的发展模式。 面对美国“一边求援、一边打压”的做法,我们很容易感到气愤,但我觉得,我们或许可以换个角度,更冷静地看待这盘棋。 别真把自己当成“救世主”,我们购买美债,首要考虑的是管理好自己的外汇储备,是一种理性的市场行为,如果沉浸在“救美国”的情绪里,反而会影响我们对国家利益的冷静判断。 要理解美国的“矛盾”,关键要看懂其内部不同的利益集团,金融界和消费品市场需要中国,而军工和安全系统则视我们为威胁,这两股力量在美国内部拉扯,对外就表现为政策的摇摆,这并非简单的“奇葩”,而是其内部结构的真实反映。 最后,也是最关键的一点:我们正处在一个 “共生博弈” 的时代,在这个时代,纯粹的“你死我活”思维已经行不通了,中美经济的深度融合意味着,让对方彻底倒下,自己也可能遭受难以承受的重创。 因此,我们的应对之道,需要的不是情绪化的反击,而是极高的战略定力,一方面,要保持开放,在全球性议题上不放弃合作,维护共同的利益纽带,另一方面,必须坚定不移地做好自己的事,推动科技自立自强、促进产业升级、激发内需潜力。 说到底,最大的智慧在于:不抱幻想,也不冲动行事,我们需要在深刻理解这种复杂关系的基础上,保持专注,增强实力,用智慧和耐心去塑造一个对我们更有利的未来格局。