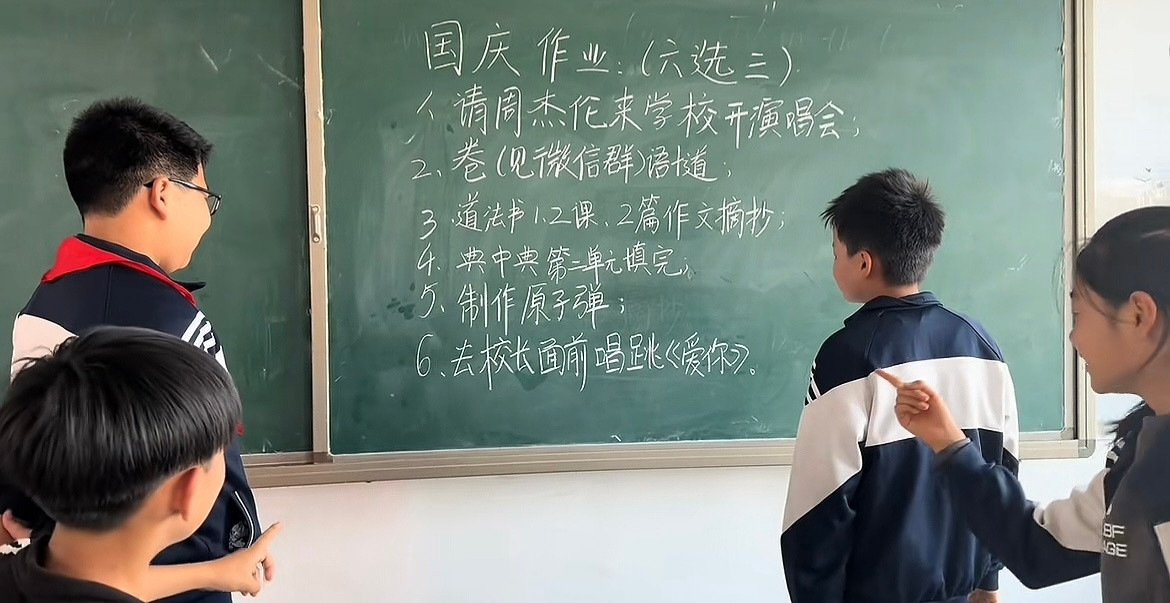

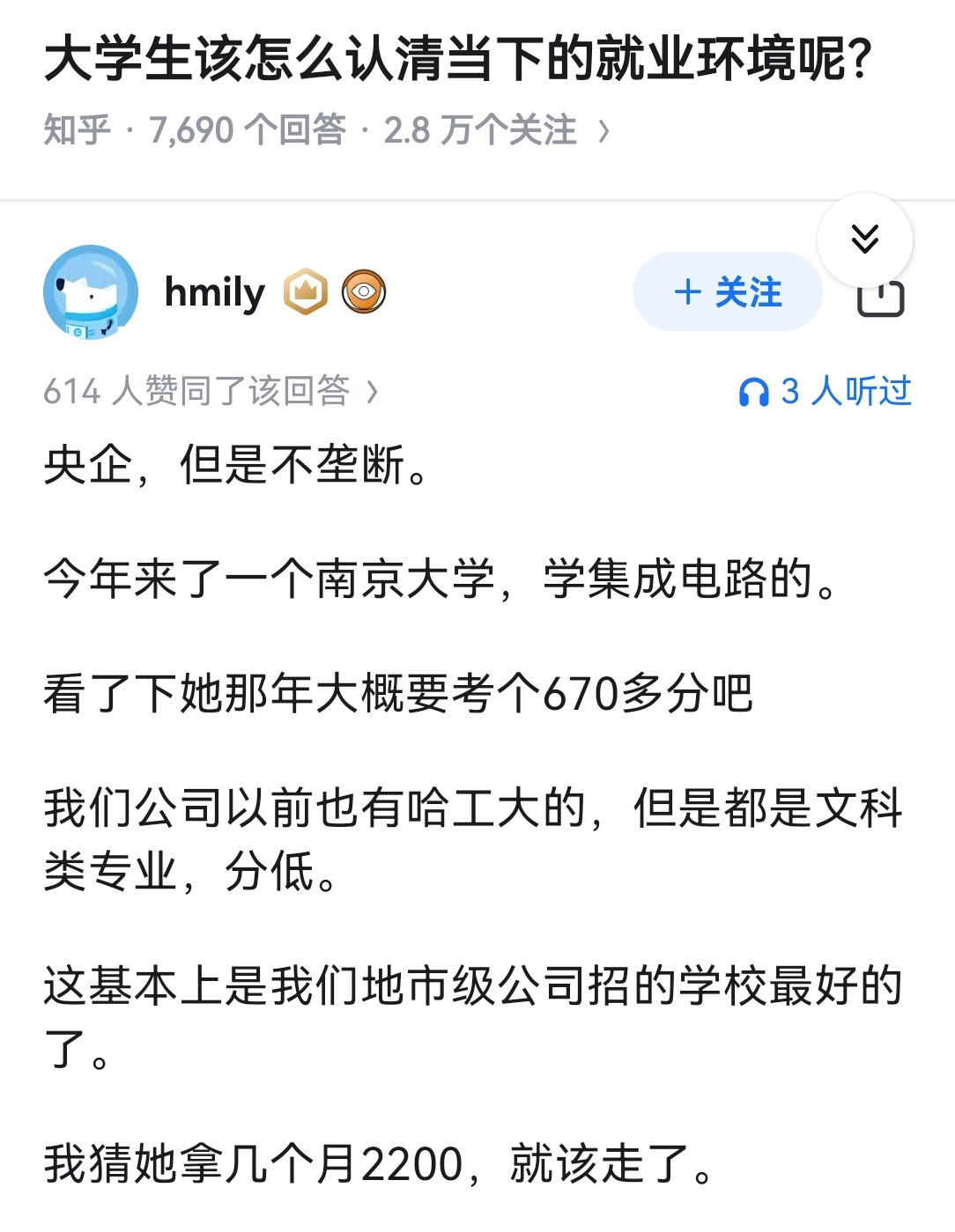

施一公再次语出惊人!他说:“美国科学的强大,远远超出我们的想象,它不仅没有衰退,还会在今后几十年内,引领世界的发展!”而这其中最关键的原因,就在于中美教育的差异:“我们的教育,太过于抑制学生的创新能力!”一针见血,振聋发聩! 2025年,西湖大学在上海启动招生计划,这所由施一公创办的年轻大学,从一开始就没有打算走“大而全”的路,而是对标加州理工一样的小而精的研究模式。 在很多人看来,这个选择有些特别,但对施一公来说,这只是他多年思考后的一次实践,因为在他眼里,中国要追赶世界强国,不仅靠科研设备和资金,还得从教育方式开始改变。 施一公长期在美国求学与科研,他看到美国科学实力远比很多人想象得更深厚,而且这种优势并不会在短期内消退,还可能在几十年内领跑全球。 实验室里,也不存在因为假设不成熟就被否定的情况,最宝贵的就是敢于尝试。这样的环境,养出了一批不惧未知的探索者。 反观国内,学生们虽然整体水平很高,但他们成长的路径更像一条被规划好的轨道。通过教材和题海训练,他们掌握知识的效率很快,但习惯了照章办事,就少了些独立去质疑的勇气。 杭州某中学的调研显示,高中生每天差不多要用四个多小时在刷题上,大多数只是为了考分而拼命重复练习。 这种方式在应试上确实有效,但久而久之,兴趣和思考的空间被挤压,学生变得擅长答题,却不再去追问为什么。 施一公感叹,国内大学生平均能力很突出,但缺乏能在国际舞台真正发光的顶尖创新者。 事实上,真正能走得远的学生往往不是“只会背书”的类型。那些在高考中脱颖而出的佼佼者,大多懂得如何用更高效的方法来学习,把有限的时间变成高质量的积累。 比如曾放弃清华保送名额的李柘远,他靠自己的方式拿到耶鲁的奖学金,后来的经历也印证了学习能力的价值。 他总结的学习方法强调主动思考和信息整理,而不是被动记忆。像康奈尔笔记法、SMART目标法,都让人能够更快找到重点,并持续提升效率。 教育差异在这里显得尤为清晰。美国更重视让孩子在失败中找到答案,允许他们摔倒再爬起,而中国教育在流程设计上太强调标准模式,不容易给个体的创造留出试错余地。 当人工智能的浪潮加速袭来,重复劳动的价值会被机器逐渐取代,唯有创新思考和解决新问题的能力才能真正突显人的意义。 施一公深知这一点,所以他在清华推动过实验室改革,又亲手创办了西湖大学。他不要校舍和规模上的“大”,而是选择去营造一个能够让教师和学生都敢于尝试的环境。 在他心里,这所大学更像是一块试验田,它可能不会立刻产出震惊世界的成果,但它能给改革教育理念一种现实范本,让人看到另一种可能。 未来几十年,中国到底能不能缩小和世界的差距,其实不单是科研经费的问题,而是孩子们在课堂上有没有机会敢于想不一样的答案。 这才是决定我们能不能孕育出真正拔尖人才的根本。施一公已经给出了自己的答案,剩下的问题,是我们是否愿意一起去改变思维对教育的偏见,给未来留下更多可能。