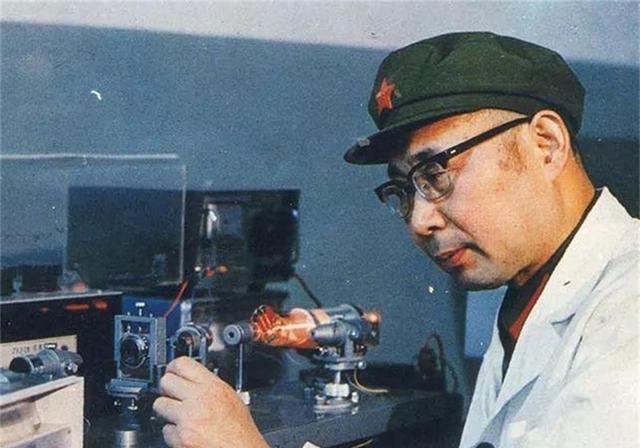

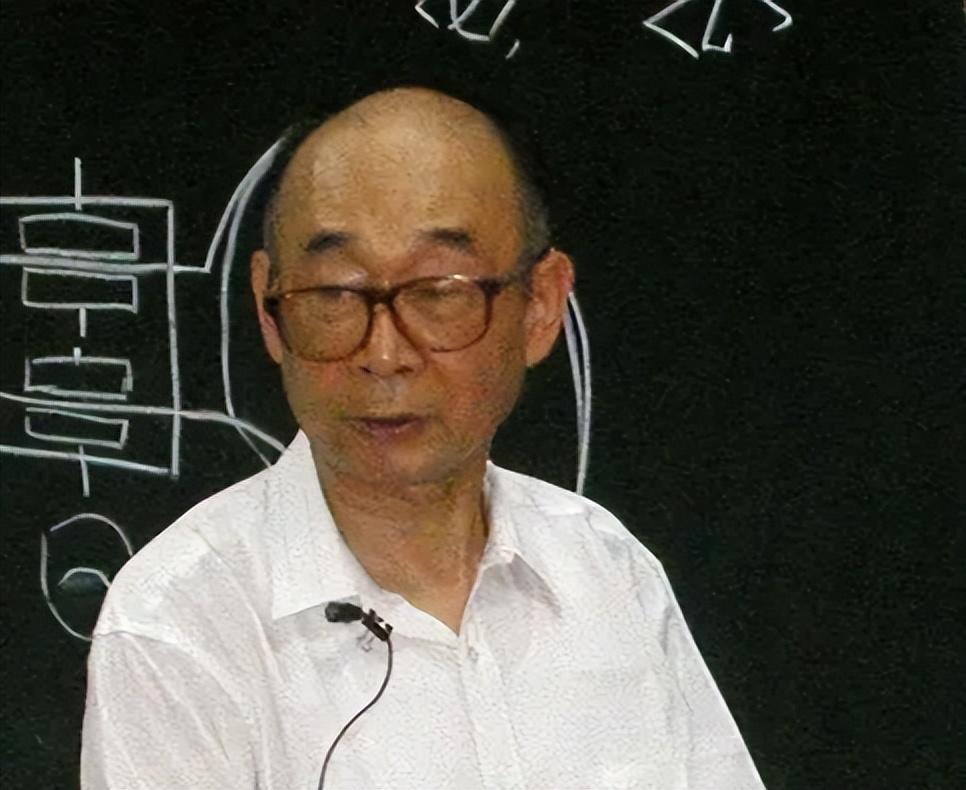

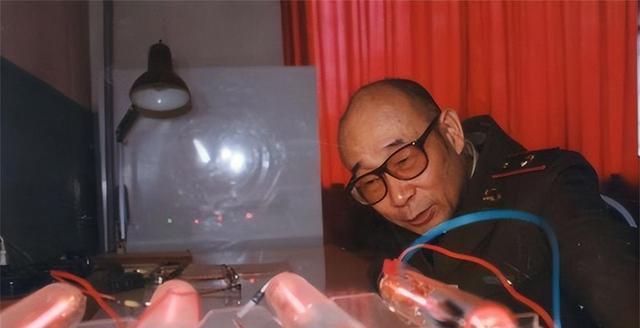

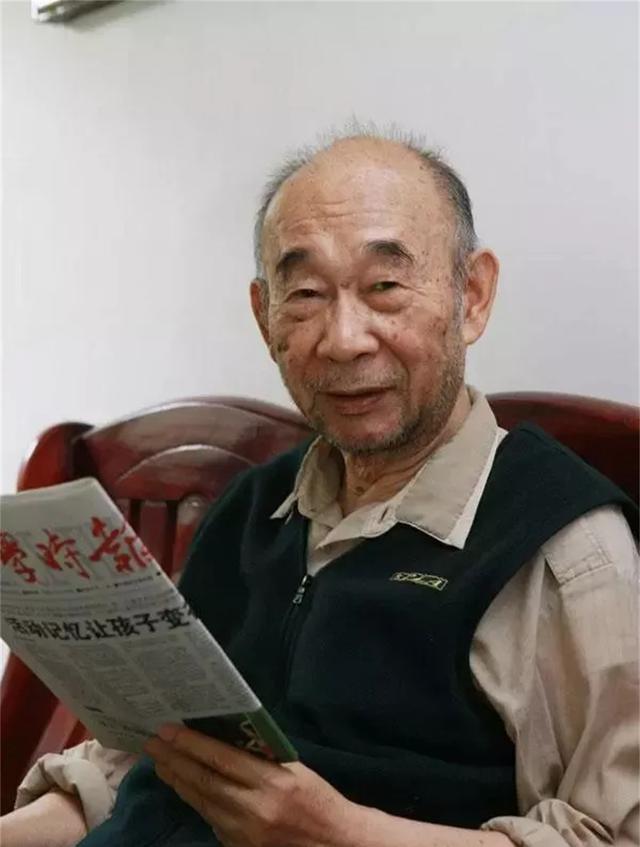

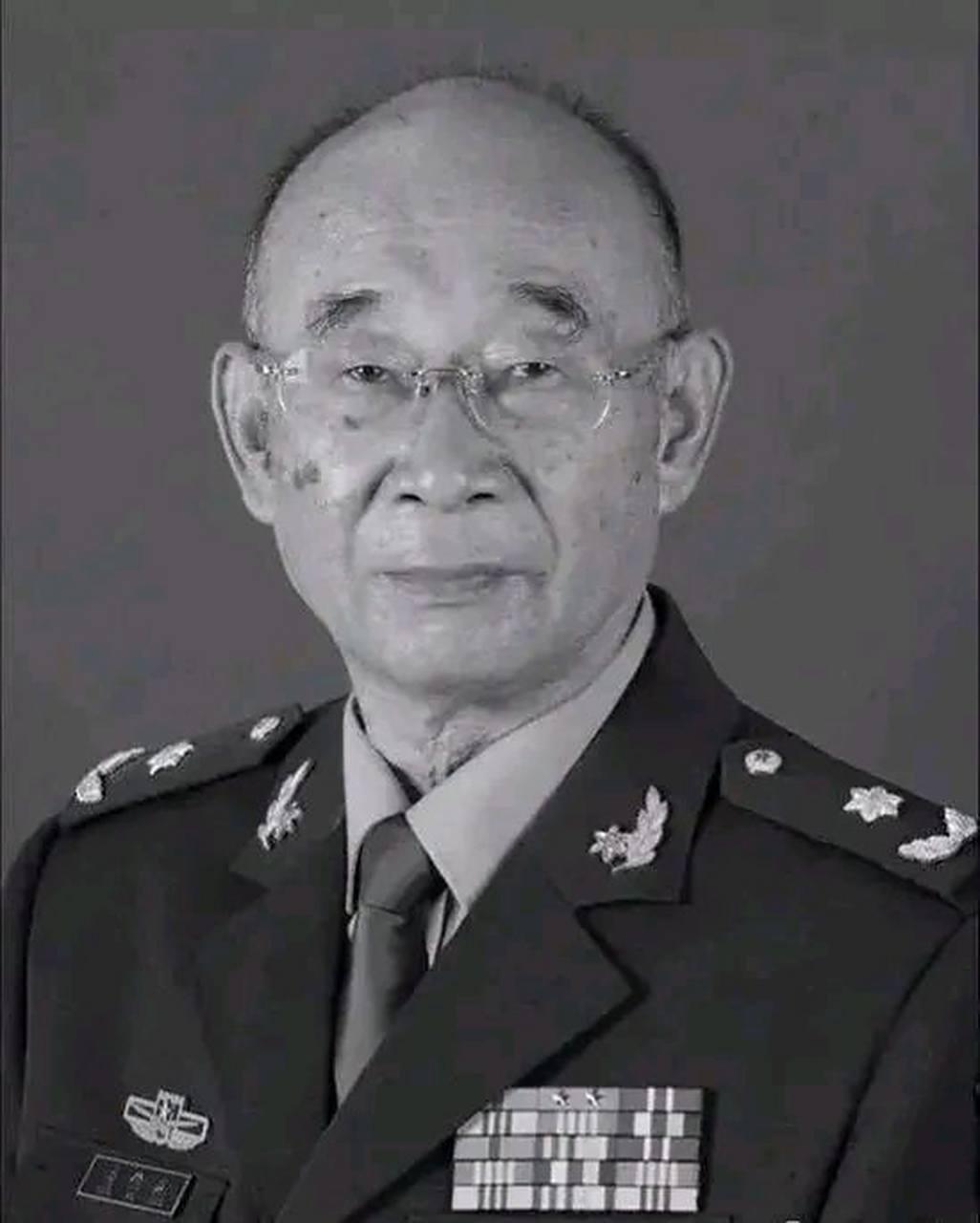

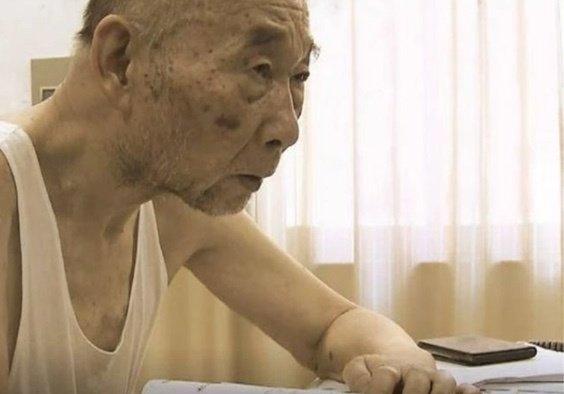

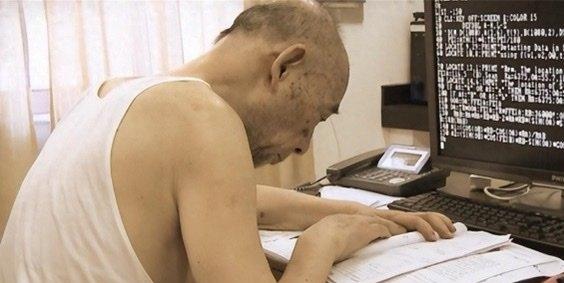

1971年,一封带着特殊使命的信件,悄悄送到了国防科技大学。信里装的不是普通文件,而是钱学森先生费尽心思从美国获取的激光陀螺资料——这是当时能让导弹、舰艇精准导航的“黑科技”,美国从1960年搞出来后,就把它捂得严严实实,连半点技术细节都不肯泄露。 可拿到资料的人,却全都犯了难。 那时候的中国,连最基础的光学镀膜技术都没摸透,美国能做到的精度,我们差了整整十倍。激光陀螺的理论更是绕得人头疼,光看那些公式、图纸,就让不少科研人员皱起了眉。“太难了,根本做不了”“美国都封锁成这样,咱们怎么可能搞成”,质疑声此起彼伏,最后连敢接手的人都没有。 所有人都在打退堂鼓的时候,有一个人站了出来,他叫高伯龙。 1975年,钱学森亲自找到了高伯龙。当时的高伯龙,在哈尔滨军事工程学院当老师,日子过得安稳平静。他是清华大学物理系出身的老学者,做事情向来稳扎稳打,从不冒进。可当钱学森把激光陀螺的困境摆在他面前时,高伯龙沉默了很久,最后只说了一句:“我来试试。” 没有谁逼他,也没有额外的奖励,是他自己主动扛起了这份“不可能的任务”。 可真正开始干的时候,高伯龙才知道有多难。他连个正经实验室都没有,最后只能把一个废弃的食堂改造成工作间——冬天窗户漏风,冷得人直打哆嗦;夏天闷热难耐,汗水能把衣服湿透。要设备?没有,那就自己动手焊;要仪器?没有,那就自己画图搭。 为了做一个稳定的光学平台,他带着几个年轻学生,跑到长沙火车站的工地,把别人不要的废弃大理石捡回来,一点点打磨平整。白天在满是灰尘的“实验室”里调试零件,晚上就趴在桌上整理资料、推导公式,饿了就煮一碗清汤挂面,累了就趴在桌上眯一会儿。 他把钱学森送来的那几页资料,翻来覆去看了整整一年,每个字、每个公式都抠得仔仔细细,生怕漏掉半点关键信息。1976年,他写出了一本《环形激光讲义》——这本书后来成了中国激光陀螺研究的“圣经”,无数科研人员都是靠着它,才摸透了激光陀螺的入门门道。 本以为有了讲义,事情会顺利些,可更大的难题还在后面。 当时美国用的是“二频差动”方案搞激光陀螺,国内不少人都觉得“照着美国的路子走,肯定没错”。可高伯龙却坚决反对,他拿着一堆实验数据跟大家说:“咱们的工艺精度跟不上,硬搬美国的方案,就是死路一条!” 这话在当时,几乎没人敢信。放着现成的方案不用,难道要自己走一条没人走过的路?可高伯龙铁了心,他提出要搞“四频差动”方案——这是全世界都没人尝试过的技术,连半点参考资料都找不到。 接下来的十几年,成了一场跟技术死磕的“硬仗”。 光学镀膜精度要从千分之一提到万分之一?没有现成的测试仪,他们就自己画图纸、买零件,一点点造出了属于中国的测试仪;光学镜面不够平?团队里的金世龙教授,拿着手工工具,日复一日地打磨,一磨就是上千天。外面的人听说他们这么干,都觉得“这群人疯了”,可他们不管不顾,就抱着一个念头:一定要把这东西做出来。 1978年,当第一台实验室样机在那个废弃食堂里成功运转起来时,所有人都不敢相信自己的眼睛。穿着背心、啃着馒头搞研究的他们,居然把西方封锁的高精尖技术,硬生生给“啃”下来了! 但这还不是终点。从实验室样机到能真正用在武器装备上的工程样机,他们又花了十六年。 1994年,国家组织专家鉴定会,著名科学家王大珩亲自主持。当测试数据摆在所有人面前时,会议室里鸦雀无声——中国,成了全球第四个掌握激光陀螺技术的国家! 后来,这项技术被装进了导弹、舰艇、无人机,连辽宁舰上都有它的身影。导弹能不能打得准,舰艇在大海上会不会迷路,都靠它来“导航”。更让人骄傲的是,美国一台激光陀螺设备要卖上百万,而我们自己做出来的,成本只有人家的十分之一,还实现了全链条自主——再也不用看别人的脸色,再也不怕被“卡脖子”。 可很少有人知道,为了这一天,高伯龙付出了多少。 常年在艰苦的环境里工作,他得了哮喘、糖尿病,冬天总是裹着一件旧军大衣,在实验室里爬上爬下调试设备。他不爱买新衣服,夏天就穿五块钱一件的背心,学生们都笑着叫他“背心院士”,他却毫不在意:“能把事干成,比穿啥重要?” 2017年冬天,高伯龙走了。直到生命的最后时刻,他还躺在病床上,用老旧的老人机给学生发短信,指导他们修改论文——因为手指没力气,发一条短信要花半个多小时。 有学生问他:“老师,您这辈子这么苦,值吗?” 高伯龙笑了笑,说:“能让你们干得比我更远,就值。” 如今,中国的激光陀螺技术早已不是秘密,我们有了自己的北斗导航系统,就算不靠GPS,导弹照样能打得准,飞机照样能飞得稳。这背后,是高伯龙和他的团队,用几十年的时间,一点点“死磕”出来的成果。 正是因为有了这样的人,我们的国家才能在一个个“卡脖子”的领域里,走出属于自己的逆袭之路。

![双标到极致,米黑和媒体对着小米狂黑,对友商的小字格外温柔[doge][doge][二哈](http://image.uczzd.cn/8303659845578932637.jpg?id=0)