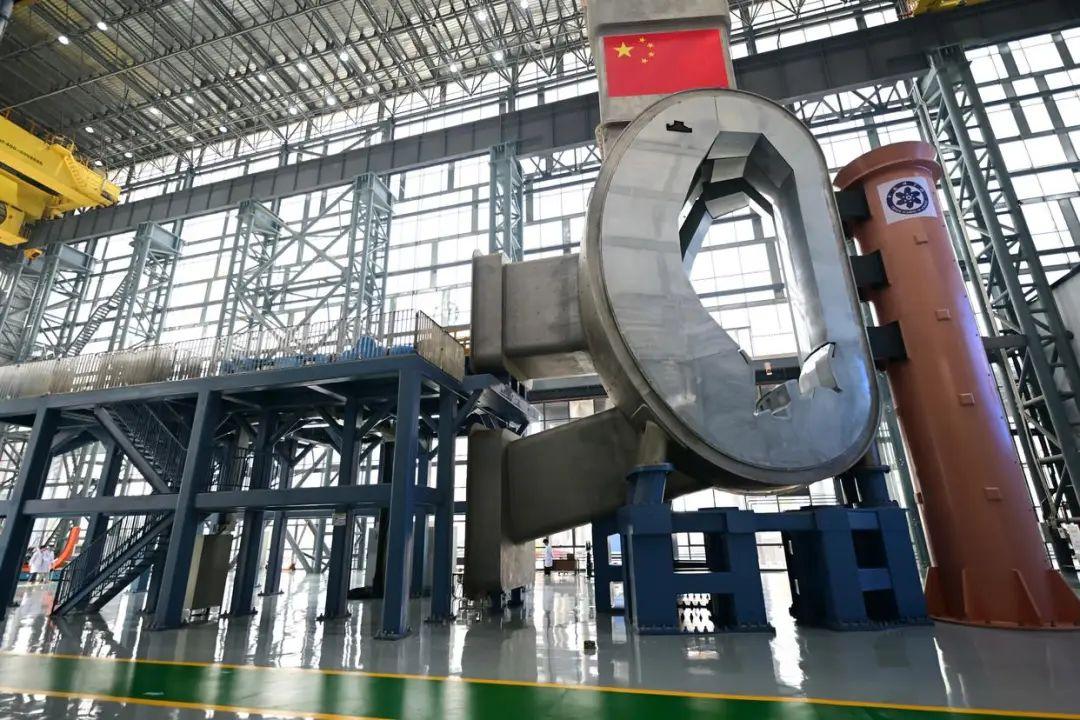

中国“人造太阳”一旦点亮,美国11艘航母舰队,将在24小时内,被激光武器“烧成废铁”!别再谈什么航母、导弹了。谁第一个掌握可控核聚变,谁就掌握了“无限能源”。 如果战争爆发,中国“人造太阳”顺利点亮,那可不是天上多了个亮光,而是全球军事格局一夜变天。 别说什么航母战斗群了,哪怕是美国11艘核动力航母同时开进太平洋,面对“无限电力+激光武器”的组合拳,也可能在24小时内被“烤成废铁”。 听上去像科幻?但这场能源革命,已经在实验室悄悄翻页,下一步就是战场改写,过去打仗靠钢铁和火药,现在比的是能量密度和反应堆。 中国的“人造太阳”,也就是EAST装置,在2025年成功以超过1亿摄氏度的高温稳定运行了1066秒,这可不是简简单单的科研记录,而是全球首次真正接近“可控核聚变”的门槛。 它意味着什么?意味着你只要一小勺氘氚燃料,就能释放相当于8吨石油的能量,更关键的是,这种燃料来自海水,每升海水大概就含着30毫克的氘,取之不尽用之不竭。 谁掌握了这项技术,谁就等于掌握了“无限电池”,激光武器的最大问题一直是“电不够”,目前美国的舰载激光武器功率多在几十千瓦,打个无人机都要看天气。 可一旦聚变供电解决,这种限制将被彻底打破,兆瓦级激光器一开,几秒钟就能穿透钢板,打击速度接近光速,拦都拦不住。 这就像从冷兵器时代直接跳到激光剑,传统航母、重型装甲、导弹拦截系统,统统得重新评估。 要知道,航母甲板厚度也就几十毫米,连工业切割机都挡不住的激光束,在聚变供能的加持下,几分钟就能把整艘航母烧成筛子。 美国的11艘核动力航母,每艘平均造价高达130亿美元,是现今全球最强大的海上投送平台,但在激光武器面前,它们的“钢铁堡垒”身份,可能更像是一堆“高温易熔物”。 激光武器打的是“连续伤害”,不像导弹那样一发一爆,而是持续烧蚀,只要能量供得上,一束激光从甲板一路烧到弹药库,整个战斗群就等着爆炸收场。 更不用说现代航母高度依赖电子系统,一旦被高能激光烧穿电网、雷达、通信模块,整艘舰船会瞬间瘫痪。 而且这是一场彻底的成本逆转:一发激光攻击几乎零成本,打一艘130亿美元的航母?赚翻了。 而11艘航母同步遭遇致盲、瘫痪甚至爆炸的几率,在聚变激光武器面前不再是科幻推演,而是现实倒计时。 就像互联网革命让邮局关门一样,核聚变+激光,正在让海权的“巨无霸”变成空中楼阁。 这条赛道上,中美的竞争已经白热化,中国主打磁约束路线,通过托卡马克装置稳定控制等离子体,计划在2027年完成BEST装置的能量净增益验证,2035年目标是建成示范堆。 美国则走惯性约束路线,靠激光点火压缩燃料,目前由微软投资的Helion Energy已经和多家企业签订2028年供电协议,麻省理工支持的SPARC装置也在加速推进。 两者路线不同,但目标一致:让核聚变从实验室走进现实生活,也包括战场。 这不仅是电力供应的革命,更是兵器系统的“供血革命”,尤其在太空战、无人战、超远程精确打击等新型战争场景中,只有聚变能才能提供持续、高密度的能量支撑。 中国凭借稳定的全超导磁体技术和完整的稀土产业链,在磁约束路线上的领先优势逐渐显现,而美国虽在惯性约束方面投入巨大,但受限于激光点火的技术瓶颈,距离实用化仍有不小差距。 换句话说,谁先掌握核聚变,不只是多了一个能源选项,而是拥有了定义战争规则的资格。 想象一下当下的舰队结构:一艘航母带着几十架舰载机、配合驱逐舰、补给舰、潜艇,形成一个庞大的海上打击群。 但当激光武器实现“无限弹药”,这些舰载机起飞前就可能被空中激光盯上,一秒落地,有再多的导弹也没用,因为激光打击是光速级别,根本不给你反应时间。 甚至连补给舰都成了累赘,因为激光武器不需要弹药补给,只需要持续供电,而当聚变装置小型化之后,这种供电也将内置进战舰本身。 这意味着,未来的战争将不再比谁有更多舰艇、更多导弹,而是比谁的“电池”更强、武器更精准、打击更快。 更重要的是,核聚变的军事意义不止于地球,当太空成为新战场,传统动力系统将毫无用武之地,只有聚变推进才能支撑长时间、高速度、持续作战。 这也是为什么中国在布局示范堆的同时,也在推进太空聚变推进器的路线图,站在2025年回望过去百年,每一次能源革命都伴随着战争模式的根本变化。 美国曾靠航母称霸全球,现在却可能因航母成了聚变激光的靶心,而中国,这一次站在了“规则改写者”的门口。 这不仅是一场科技竞赛,更是一场战略博弈的终极对决,如果说核武器曾让冷战走向僵持,那么聚变武器则可能让下一个超级大国直接“跳级”。 航母、导弹、核潜艇?都得重新写进教科书,未来的战争,不再靠吨位,而是靠谁点亮了“人造太阳”。

诠释

可控核聚变必须独立拿下,这是国之重器之重器,砸锅卖铁也要独立拿下