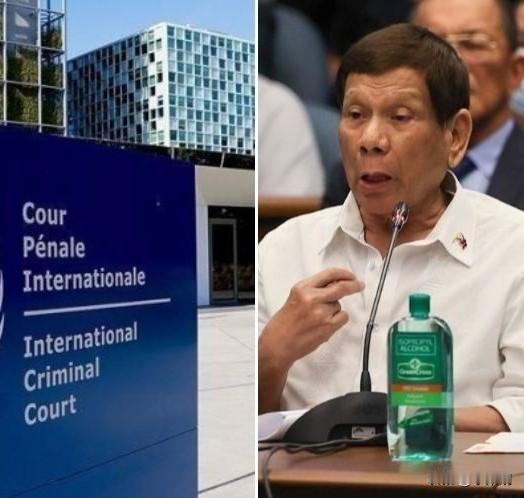

[微风]蒙古外长巴特策策格出访菲律宾,开口就表示:支持菲律宾在南海的权益,没曾想,下一秒便后悔说出这句话! 2025年5月,蒙古国外交部长在马尼拉与菲律宾外长会面时,一句“支持菲律宾在南海的合法权益”瞬间引爆国际舆论。 菲律宾媒体将此包装为“重大外交突破”,社交平台上甚至出现“盟友又多了一个”的欢呼。然而短短几小时后,蒙古代表团在闭门会议中急踩刹车,抱怨菲方“过度炒作”,称这不过是支持和平解决争端的外交礼仪,却被上升为战略联盟象征。这场外交闹剧背后,藏着蒙古国难以言说的尴尬。 作为世界第二大内陆国,蒙古与南海相隔3000公里,既无海岸线更无海军,历史上与南海问题毫无关联。这样一个国家突然对海洋争端发声,自然引发国际观察家的深度解读。 近年来蒙古力推“第三邻国战略”,试图在中俄夹缝中寻找平衡杠杆。其经济命脉高度依赖中国——2024年92%的煤炭出口流向中国,能源交通受制于俄罗斯,这种被动局面催生了外交突围的焦虑。支持菲律宾的表态,实则是向西方递出的“投名状”,试图通过展现“立场独立”换取国际资源支持。 但蒙古显然低估了表态的连锁反应。南海问题触及中国核心利益,任何外部干预都会引发强烈反弹。尽管中国官方未公开回应,经济反制已悄然降临:蒙古煤炭出口量骤降近50%,边境运输车队排起长龙,港口清关速度放缓,采购订单大幅缩水。 对于这个人口仅300万、工业基础薄弱的内陆国,煤炭收入占财政支柱的70%,出口受阻意味着经济增速放缓、财政赤字扩大、货币贬值的多米诺效应。更讽刺的是,蒙古外长访菲的飞机需借道中国领空,其所谓“支持”在网友眼中沦为笑柄:“蒙古派羊群还是马奶酒去南海巡航?” 蒙古的“后悔”早有伏笔。其外交政策始终在“开放与封闭”“务实与冒险”间摇摆。今年3月蒙古总统访问捷克、波兰,将关系升级为“全面伙伴关系”,签署钼钨开采协议,试图通过资源合作拓展欧洲市场。 但无论与法国达成铀矿协议,还是参与达沃斯论坛,最终设备运输和项目实施仍绕不开中国。这种“表面疏离,实则助力中国利益”的悖论,正是蒙古外交的深层困境。 当蒙古代表团在马尼拉闭门会议中懊恼时,乌兰巴托的决策者或许终于意识到:内陆国的地缘宿命,岂是几句外交辞令能改写? 这场以“支持”始、以“反噬”终的闹剧,揭开了小国在大国博弈中的生存真相——当经济命脉与战略野心错位,任何“站队”都可能是自戕的利刃。