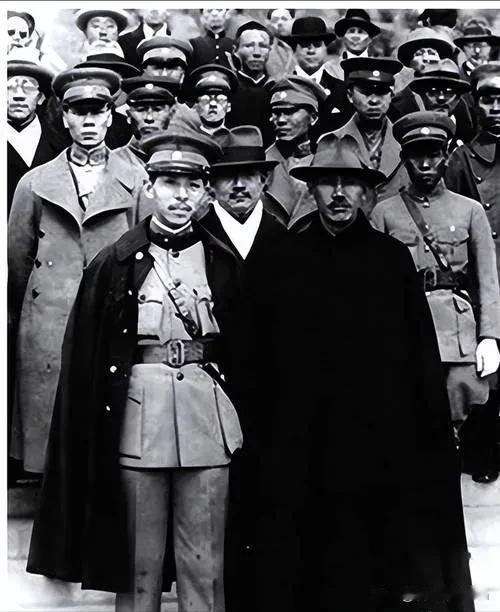

“国民党将领诸多,但要说会打仗嘛,我看只有这两人而已。”一代战神粟裕,曾经在一次聊天时畅谈自己打过的国民党名将。谁知,他把这两位看得上的将星说完后不久,其中一位就找上了门来,想跟他好好聊聊。 “一个是杜聿明,一个是王耀武。” 这话一出,更是激起千层浪。杜聿明大家不意外,毕竟是蒋介石的“救火队长”。但王耀武是谁?虽然也算名将,可把他和杜聿明并列,甚至在粟裕心中的分量可能更重,这就让很多人好奇了。 粟裕接着分析:“杜聿明这个人,指挥能力确实不俗,但他有个特点,就是只能打顺风仗。条件有利,他能把优势发挥到极致,换个人来都未必有他玩得溜。可一旦开局不利,他的心气儿就泄了,打起来就没了那股锐气。” 寥寥数语,就把杜聿明的性格和指挥风格刻画得入木三分。这就是顶级名将的眼光,看人看骨头。 “那王耀武呢?”有人追问。 粟裕点了支烟,烟雾缭绕中,他的眼神变得更加深邃:“王耀武可不简单,带兵的能力,我看不在杜聿明之下。 这人非常聪明,总能一眼看透事情的本质。他经常说一些当时听起来不着边际的话,可事后你再回头看,嘿,还真让他说着了。” 这评价,可就太高了。一个“聪明”,一个“能看透本质”,这已经超越了单纯的战术层面,进入了战略和洞察人性的境界。 更有戏剧性的是,就在粟裕说完这番话后不久,这位被他“盖章认证”的对手,在1959年被特赦出狱后,别人问他最想见谁,王耀武脱口而出的名字,正是“粟裕”。一个在战火中把他送进监狱,一个是被对方彻底击败的阶下囚,两人之间没有仇恨,反而是一种英雄间的惺惺相惜。 这故事,得从王耀武这个人说起。 很多人不知道,王耀武在内战前,首先是一位响当当的抗日铁血名将。他打日本人的狠劲,连毛主席都记着。他被俘后,主席还特意托人捎话,说共产党不会忘记他在抗日战争中的功绩。 王耀武的抗日功勋簿上,最亮眼的有两笔:常德会战和湘西会战。 1943年的常德会战,那是真的惨烈。日军集结了近十万人猛攻常德,王耀武率领的74军是核心主力。战斗打到最激烈的时候,阵地上八千多兄弟,最后活下来的不到两百人。飞机大炮的轰炸持续了半个多月,阵地几度易手。就是在这种几乎被打残的情况下,王耀武硬是挺住了,最后配合友军,愣是把失去的阵地又夺了回来。这一战,让他威名远扬。 到了1945年的湘西会战,抗战胜利的曙光已现。王耀武作为总指挥,手里握着三十万大军,迎战日军最后的疯狂反扑。他把部队布置得像一张大网,日军几次进攻都被死死挡住,根本撕不开缺口。随后,他抓住战机,一声令下,全线从防御转为进攻,打得日军节节败退,狼狈不堪。这场大捷,直接把他送上了国民党中央委员的高位,风头一时无两。 从一个普通士兵,一步步靠着战功打到集团军总司令,日本投降时,他更是作为地区的受降主官,接受了侵略者的投降。那一刻,可以说是他人生最高光的时刻。 然而,命运的吊诡之处就在于此。打外敌,他勇猛果决,毫不含糊。可当内战的乌云笼罩而来时,这位铁血将军却陷入了深深的痛苦和迷茫。 他从不在家中谈论军政大事,却破天荒地跟妻子吐露心声,说自己真的不想打这场内战。他预感到了什么,他甚至提前给家人安排了后路。他对妻子说:如果我有什么不测,你们一定要想办法摆脱军统的控制,尽快离开大陆,但记住,千万不能去台湾。 这句话,简直就是神预言。他清楚地看到了国民党如果失败,最后的退路一定是台湾。但他不希望家人跟着去那个孤岛。后来,在济南战役中他兵败被俘,与家人彻底失联。家里人以为他凶多吉少,遵从他的嘱咐,几经辗转,最后定居在了香港。这个决定,在几十年后看来,是何等的明智和富有远见。 现在,我们再回过头来看粟裕对他的评价:“极为聪明,总能看穿一件事情的本质。” 是不是感觉一下子就对上了? 粟裕看重的,绝不仅仅是王耀武在战场上的排兵布阵。他看到的是王耀武那种超越时代的战略眼光和对时局的精准判断力。这种能力,在和平年代是智慧,在乱世中就是保命符。 所以,当王耀武出狱后点名要见粟裕时,这份心情其实不难理解。他想见的,是一位真正懂他、理解他的知己。战场上,他们是生死对手;但在军事艺术和战略智慧的殿堂里,他们是能跨越阵营、彼此欣赏的同道中人。 那场未曾被详细记载的会面,想必没有刀光剑影,没有胜者与败者的尴尬,有的只是两位老兵对过往岁月的感慨,以及对军事、对历史、对人生的深刻交流。这或许才是战争留给后人最值得品味的东西——真正的强大,是能赢得对手的尊重。

用户10xxx19

英雄惜英雄!

闲来无事

帅才王耀武

用户17xxx41

如果王耀武在黄埔一期的话,那黄埔三杰都要换人了。抗战时候打小日本,一期的也没有能比王耀武能打的

用户10xxx03

国共内战中,确实有不少国民党将领不想打了!加之蒋该死的瞎指挥,更让很多人寒心!比如陈明仁,比如卫立煌等等!