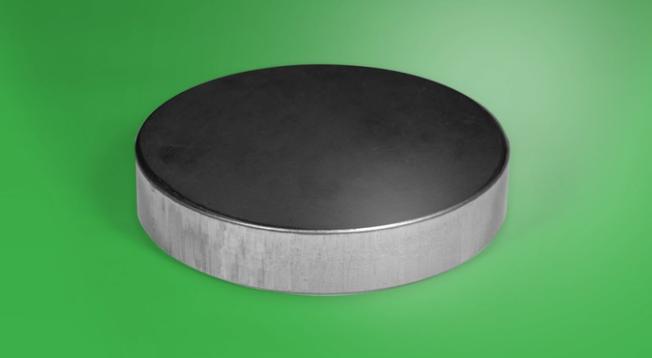

美媒:已找到“稀土卡脖子”解药!华裔科学家完善“氮化铁”技术,中国再不卖就来不及了。 美国媒体这次喊出“找到解药”可不是空穴来风,明尼苏达大学那位华裔教授王建平的技术突破,确实戳中了全球稀土供应链的痛点。 要知道在此之前,美国的处境简直是“被稀土掐着脖子走路”,毕竟中国手里攥着近五十万件稀土开采提炼专利,占了全球一半以上,等于全球92%的精炼稀土都得从中国走一遍生产线,否则根本没法用。 美国自己不是没稀土矿,本土最大的芒廷帕斯矿一年能产4.5万吨稀土精矿,但有意思的是,这里72%的产品都得运到中国来提纯,因为美国自己炼不出来合格的。 更讽刺的是,美国加工稀土的成本是中国的47倍,想自建生产线?兰德公司算过账,得砸100到150亿美元,再等上10年才能勉强自给自足,这效率简直是“等米下锅时才想起种稻子”。 这种依赖直接卡了美国军工的脖子。美军87%的主战装备供应链都要过中国稀土这一关,小到M1A2坦克的热成像仪,大到弗吉尼亚级潜艇的声纳系统,没了稀土全得歇菜——造一架F-35战机要408公斤稀土,涉及钐、镝等7种材料,发动机耐不住高温,隐形涂层也成了摆设。 今年4月中国对锗、镓等7类中重稀土实施出口管制后,F-35的第三次升级直接卡住,洛马公司只能宣布推迟到2031年,这战机怕是没等升级完就得过时;波音公司更头疼,F-15EX战机的AN/APG82雷达需要大量氮化镓,满世界求购却没人敢卖,毕竟谁也不想丢了中国的稀土采购资格。 美国国防软件公司的说法更直白:美军八万多种装备零件依赖中国稀土,没了它们,技术水平得倒退回海湾战争时期。 民用领域的日子也不好过。稀土永磁体是新能源汽车、家电的核心部件,一台永磁电动机平均要用600克钕,而钕价现在还是2020年的两倍。美国想找替代来源?可巴西、俄罗斯虽有储量,却连基本的分离技术都没有,最后还是得绕回中国。 就在这时候,王建平教授的氮化铁技术冒了出来,简直是给焦头烂额的美国递了块救命稻草。其实氮化铁早在上世纪就被盯上了,日本2011年就宣称搞出了相关技术,可一直卡在纳米合成的坎上,没能实用化。这次王建平团队的突破,刚好解决了这个老大难问题,让这种不含稀土的磁铁终于有了媲美钕铁硼的磁力。 更关键的是,它的原材料就是铁和氮,都是随处可见的东西,根本不用看中国稀土的脸色。美国公司NironMagnetics已经跟着发力,把铁纳米颗粒转换成氮化铁生产永磁体,这步棋算是踩在了点子上。 对比一下就知道这技术多解渴。之前美国想靠回收稀土破局,REEcycle公司拿了国防部510万美元拨款搞试验,可回收效率低还成本高,根本撑不起大规模需求。还有企业试过用电磁铁替代,但性能比永磁体差了一大截,满足不了高端装备的要求。 氮化铁却不一样,既避开了稀土依赖,成本还能降下来,简直是为美国量身定做的“解药”。难怪美媒急着喊“中国再不卖就来不及了”,毕竟等这技术产业化了,他们就能从“被掐脖子”变成“喘口气”,不用再天天盯着中国的出口管制清单发愁。 现在美国的心态很微妙,一边是洛马、波音还在为稀土断供焦头烂额,一边是氮化铁技术带来的希望,这种反差让他们急着宣告“胜利”。但话说回来,技术突破到实际应用还有距离,日本当年喊了十几年也没见大规模量产,美国想真正摆脱依赖,怕是没那么快。 可不管怎么说,王建平团队的这步突破,确实给僵持的稀土供应链撕开了个口子,也让美国终于看到了不用看别人脸色的可能,这大概就是他们敢喊出“找到解药”的底气所在。