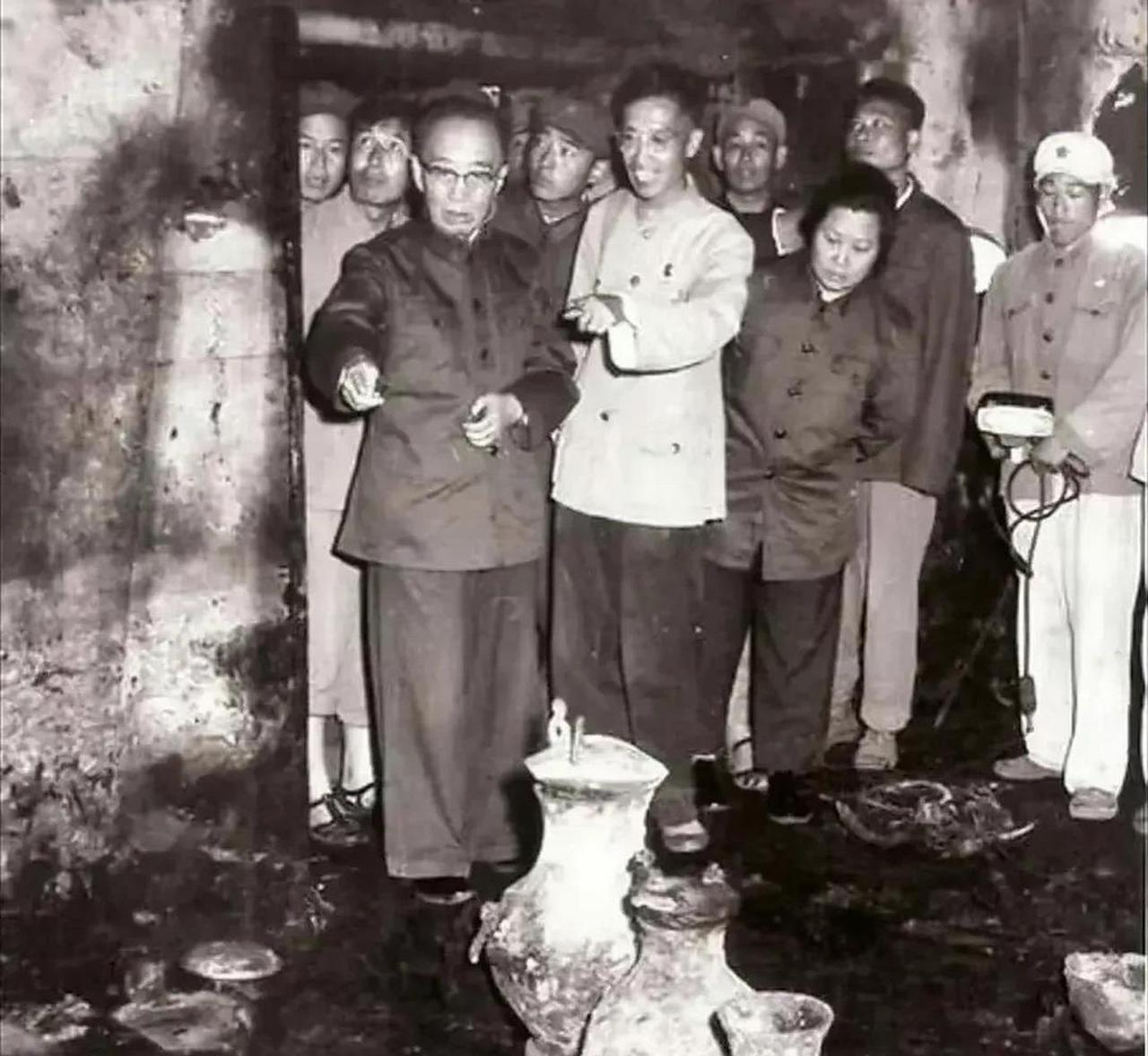

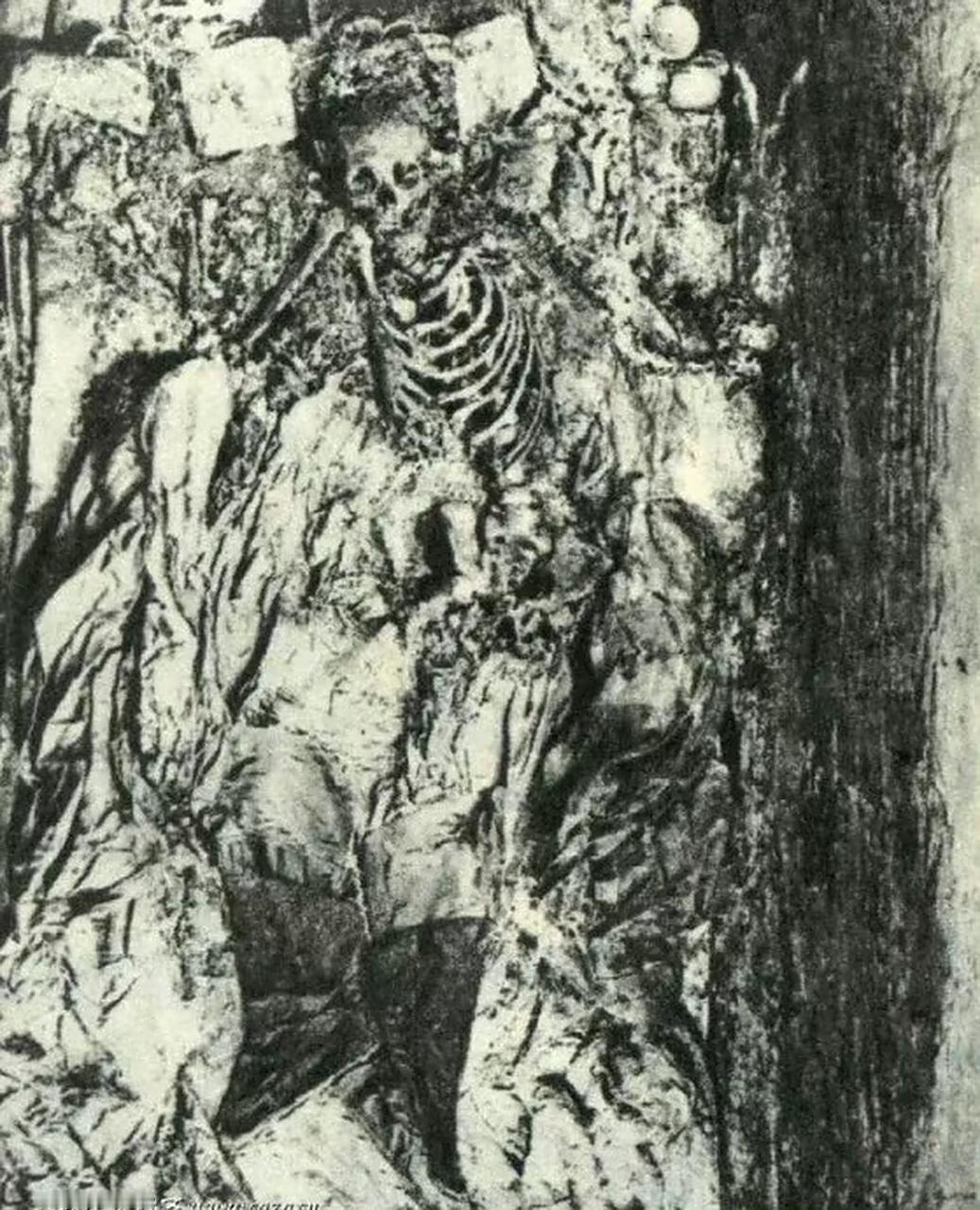

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡,这是怎么回事? 在北京昌平明十三陵的荒草坡上,一群考古队员正蹲在一块刻着“隧道门”的石条前。 领队郭沫若搓了搓手,对身旁的吴晗说:“再往下挖,该见着金刚墙了。” 没人想到,这场以“科学研究”为名的帝王陵发掘,会成为新中国考古史上最沉痛的一页。 定陵的发掘,从一开始就带着“急功近利”的影子。 1955 年,明史专家吴晗联合郭沫若等人,向国务院提议发掘明成祖朱棣的长陵。 理由是通过实物研究深化对明代历史的认知。 彼时新中国考古事业尚处起步阶段,郑振铎、夏鼐等资深考古专家明确坚决反对。 彼时,他们认为国家既缺乏保存大型陵墓文物的技术,也没有应对复杂出土情况的经验,强行发掘无异于 “主动破坏”。 但最终,架不住郭沫若的坚持,国务院最终批复“先试掘定陵”。 没想到这一 “试”,竟开启了一场无法挽回的悲剧。 郭沫若的算盘很清楚,长陵规模太大,定陵小些,试试水。 可他低估了古人的智慧。 定陵的宝城、隧道、金刚墙环环相扣,考古队挖了快一年,才在1957年5月摸到金刚墙。 当队员们用“拐钉钥匙”撬开最后一道石门时,地宫的阴冷空气裹着霉味涌出来,所有人都屏住了呼吸。 龙椅、五供、青花瓷缸,万历皇帝的“地下宫殿”,终于见了天日。 然而,地宫打开的瞬间,真正的灾难开始了。 那些在地下沉睡了近 400 年的有机质文物,一旦接触外界空气,便以肉眼可见的速度变质损毁。 最令人痛心的是万历皇帝的龙袍,刚出土时金线绣纹鲜艳如新,龙鳞的光泽还能反射灯光,可短短几分钟内,布料便开始发黑、发脆,用手一碰就簌簌掉渣。 成箱的锦缎、丝绸更惨,不少直接在木箱中化为灰烬,只留下模糊的印记证明它们曾存在过。 考古队尝试用白蜡土法保存木俑,结果反而加速了木俑的扭曲变形。 原本形态完整的文物,最终成了一堆无法辨认的残骸。 这场 “抢救性发掘”,渐渐变成了 “眼睁睁看着文物毁灭” 的无奈之举。 考古队员们傻了眼,课本里的“科学发掘”,在现实面前不堪一击。 当时没有恒温恒湿的文物库,没有防氧化的技术手段,这些“国宝”刚重见天日,就成了“历史尘埃”。 然而,定陵的劫难,远不止文物损失。 1966年,定陵发掘结束后不久,政治运动席卷全国。 万历皇帝与两位皇后的金丝楠木棺椁,被博物馆工作人员当作 “废木头” 丢弃,村民捡到后,有的劈成柴火,有的打成家具,甚至有人用棺木板材打造了一口棺材,荒诞又悲凉。 1966 年,激进人群冲入地宫,将万历及皇后的尸骨拖出焚毁。 他们曾戴着金丝翼善冠、穿着十二章衮服,如今只剩几根烧焦的骨头。 而发掘的主要推动者吴晗,也在运动中遭受迫害,含冤离世。 参与发掘的考古队也未能幸免。 队长赵其昌被下放劳改,罪名是“在地宫喷福尔马林放毒”。 摄影师因长期接触有害气体精神崩溃,上吊自杀。 参与整理文物的学者晚年神志不清,脑溢血离世。 更诡异的是,当年捡了棺材板的村民,突然暴毙。 连推动发掘的郭沫若,也没逃过厄运。 妻子和儿子相继自杀,成了他后半生抹不去的痛。 定陵的悲剧,用3000件文物的损失、数条人命的代价,换来了一个血的教训。 考古不是“挖宝”,是“与时间赛跑”的守护。 1965年,周总理痛下决心:“十年之内不开皇陵!” 此后国家明确,不主动发掘帝王陵,重点转向抢救性保护和科技研发。 2023年,十三陵特区建成高标准地下文物库,定陵出土的3000余件文物终于“回家”。 恒温恒湿的环境里,龙袍的残片、金器的光泽、瓷器的釉色,都得到了妥善保存。 有人说,定陵是“考古的伤疤”,但更该说,它是“文明的警钟”。 它教会我们面对历史遗存,敬畏比好奇更重要,保护比“揭秘”更紧迫。 那些在地下沉睡的文物,不是“待挖掘的宝藏”,是祖先留给我们的“时光信笺”。 我们能做的,是小心拆开,好好珍藏。 有些错误,一旦犯下,再难弥补,有些遗憾,一旦造成,永留历史。 郭沫若在《中国古代社会研究》里写:“历史是进化的。” 可进化的,不该是对历史的轻慢。 真正的“考古精神”,不是“我要挖”,而是“我能护”。 主要信源:(新京报——明定陵:帝陵文化的探秘与惋惜)