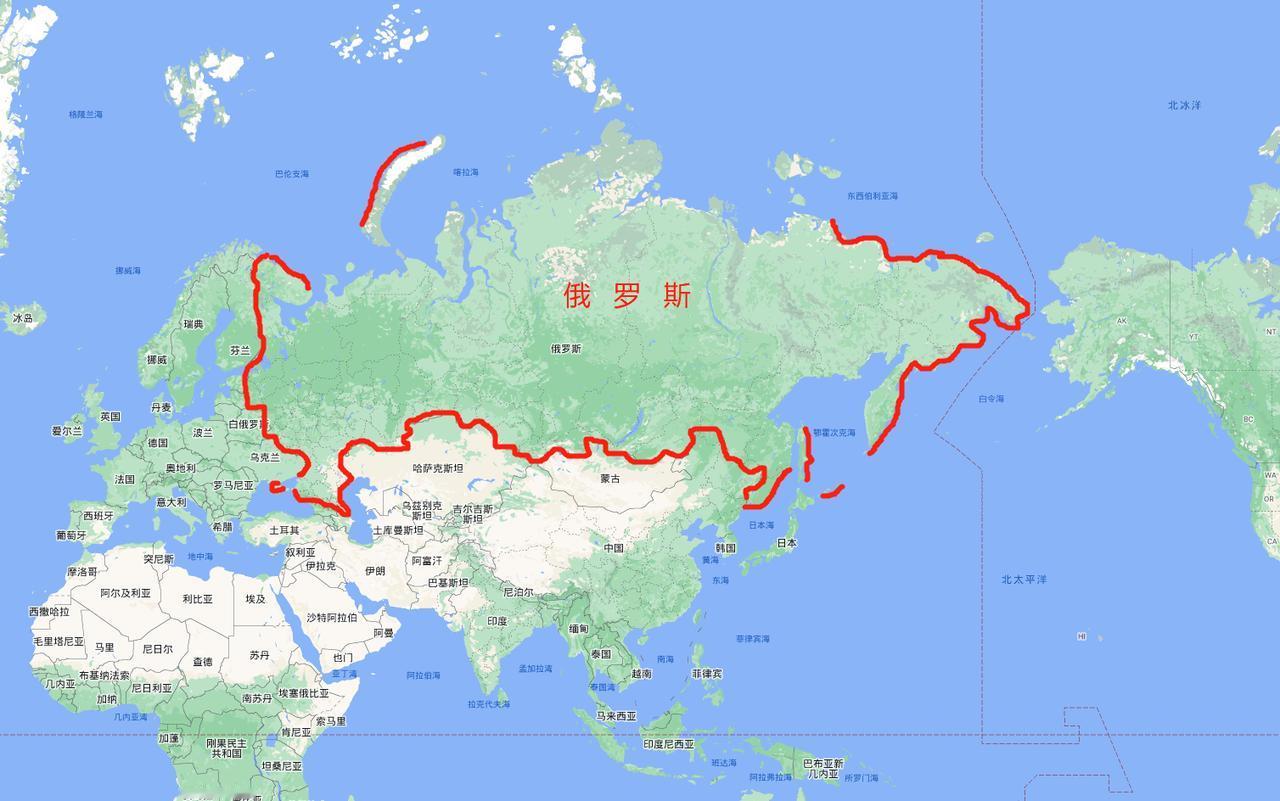

白俄罗斯的总统卢卡申科对欧洲记者说,“美国之所以不敢与中国宣战,那是因为美国已经没有这个胆量了,美国在军事上无非就是多了几个原子核,其它地方都不如中国。” 白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在与欧洲媒体对话中抛出了一句令国际舆论哗然的话:“美国不敢与中国宣战,是因为它已经没有这个胆量了。” 这句话不只是语出惊人,更像是一记穿透西方战略神经的“现实之锤”,但若仅仅将这视为一场口水战,就低估了其背后隐藏的全球格局重构信号。 曾几何时,美国军力被视为“世界警察”的代名词,拥有11艘航母、数千枚核弹头的它,似乎可以在任何一个角落投射力量。 但随着科技、战术、地理和意志的变化,“力量投射”的逻辑本身已经发生转变。 核威慑依旧存在,但“核即禁忌”的共识,让所有核国家都处于“既不能先用、也不能不用”的矛盾境地,美国的核优势徒有其表,中国的“有限核威慑 + 二次打击能力”已足以形成互毁平衡。 中国的“区域拒止”战略,以反舰弹道导弹、远程火箭军、电子战能力为核心,已基本构建起“美军无法轻易介入”的现实屏障。 美国的全球部署模式,反而变成了拖累,维护成本巨大、战术反应迟缓、后勤链条冗长。 21世纪的战争,首先打的是“认知战”,卢卡申科的这番言论,本质上就是一次突袭式的信息投弹。 美国擅长通过媒体和文化输出构建“道义高地”,但如今,社交媒体去中心化的大潮打破了信息垄断。 中国、俄罗斯、伊朗等国家也开始建立自己的叙事体系,通过短视频、国际媒体、多语种传播进行“叙事反击”。 从“脸书操控选举”到“推特政治引爆点”,西方国家深知算法与平台的重要性,但它们同时也暴露出一个现实:话语权正在碎片化,信息控制力正在退化。 战争不是免费游戏,而是一场对整个国家产业链与民众承受力的考验,2024年中美贸易额超过6900亿美元,中国是美国消费电子、医药原料、稀土材料等多个关键领域的最大供应国。 美国一旦对华动武,首先断供的不是导弹,而是沃尔玛的货架。 与美国军工采购体系腐败、效率低下相比,中国通过“军转民、民参军”实现了低成本、高效率武器系统迭代,这不仅提升了常规军力,更形成了可持续的战争支持能力。 卢卡申科的言论虽富有挑衅色彩,但也反映出一个现实:现代战争的“道德门槛”越来越高。 伊拉克、阿富汗、叙利亚战争之后,西方军事干预的“正义光环”早已褪色,发展中国家更加倾向于通过多边机制解决争端,战争成为不得已的选项。 乌克兰危机证明:平民伤亡一旦被影像记录并传播,将迅速引发全球情绪反噬,这对任何一个挑起战争的国家,都是巨大的国际道义风险。 卢卡申科的“敢言”并非孤例,而是代表了一类国家对单极秩序的系统性质疑,金砖国家扩容、中东去美元贸易、非洲国家推本币结算,正在削弱美国的金融霸权。 白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦等中型国家,纷纷向上合组织、金砖机制靠拢,形成了“安全 + 经济”的替代路径。 美国的传统盟友体系出现裂缝:欧洲内部对抗加剧、日韩对华态度分裂、中东盟友“左右逢源”。 中国则通过“一带一路”、全球发展倡议等方式,逐步构建起“非对抗性联盟网络”。 卢卡申科的话虽简短,却像一块石子,激起了国际舆论池塘里的层层涟漪,他不是在挑衅,而是在提示我们:全球力量的天平正在悄然倾斜。 在这个核武器不能随便用、常规武力讲求体系化、信息战渗透每一条神经、经济结构互绑、舆论高度敏感的新时代,战争的定义早已不是炮火连天,而是系统对抗、认知对撞、韧性比拼。 中美之间的较量,不是要不要开战的问题,而是谁能撑得更久、跑得更远、赢得更多信任的问题。 世界正在进入一个“低烈度对抗 + 高强度竞争”的新时代,谁能在这场复杂博弈中保持冷静、坚韧与战略智慧,谁才是真正的赢家。