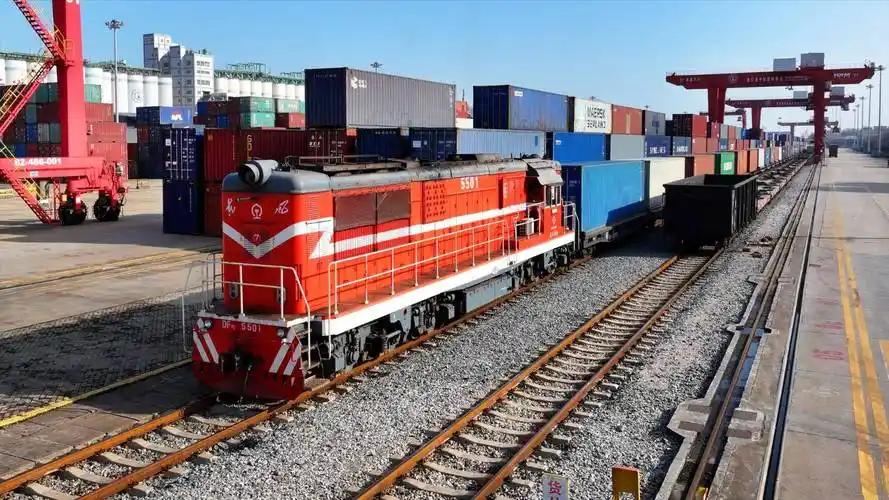

波兰关闭边境,真不是反俄那么简单?中欧班列的“波兰困局”早有伏笔! 该说不说,提起波兰关闭边境这件事,不少人第一反应是“反俄站队”,将其归为俄乌冲突下的地缘政治选择。但翻看中欧班列的运营记录就会发现,这场边境风波的背后,藏着更复杂的利益博弈——波兰的“不配合”,从来不是临时起意,而是中欧班列早期线路设计中,“重便捷轻风险”埋下的隐患,如今不过是矛盾集中爆发。 要理解波兰的动作,首先得跳出“反俄”的单一视角,看清它在中欧班列链条中的特殊角色。作为中欧班列进入欧洲的“门户枢纽”,波兰的马拉舍维奇站曾是中欧班列最核心的中转节点——从中国出发的班列,经哈萨克斯坦、俄罗斯进入波兰,再从这里分拨到德国、法国等西欧国家,这条线路比绕行南部巴尔干半岛缩短约1000公里,运输成本能降低15%以上。也正因如此,中欧班列对波兰的依赖度极高:数据显示,高峰时期超70%的中欧班列要经过波兰中转,马拉舍维奇站的吞吐量一度占全欧中欧班列中转量的60%。 但“依赖”从来都是把双刃剑,波兰很快就把这种“枢纽地位”变成了博弈筹码。资料显示,早在2020年,波兰就以“海关查验效率”为由,多次滞留中欧班列货物,当时不少企业被迫支付额外的仓储费、滞期费;2022年俄乌冲突后,波兰更是频繁调整边境政策,先是要求过境班列提供额外的安全证明,后又以“能源紧张”为由限制货运列车通行频次。这些动作看似与“反俄”沾边,实则是波兰在为自身争取更多利益:一方面,它希望欧盟能为其“门户角色”提供更多补贴,弥补所谓的“安全成本”;另一方面,波兰本土的物流企业一直想抢占中欧班列的中转业务,通过限制外来运力,为本土企业铺路。说白了,波兰的“不可靠”,本质是“枢纽红利”下的利益算计,而非单纯的意识形态站队。 更值得警惕的是,波兰的“变脸”,也暴露了中欧班列早期线路设计的“先天不足”——过度追求“短路径、低成本”,却忽视了“单一节点风险”。在中欧班列规划初期,出于经济效益考虑,线路设计优先选择了波兰这条“北线”,却没有建立足够的替代通道。这种“把鸡蛋放在一个篮子里”的模式,一旦波兰出现政策变动,整条线路就会陷入被动。比如2023年波兰边境短暂关闭期间,约200列中欧班列被迫滞留,部分货物不得不转走“南线”(经土耳其、保加利亚进入欧洲),运输时间延长了5-7天,成本增加了20%以上,不少企业因此面临订单违约风险。 事实上,破解“波兰困局”,早已不是“要不要调整”的问题,而是“如何快速调整”的迫切需求。从现实操作来看,“分流+改道”的双轨策略已成为必然选择。在“分流”层面,可通过增加德国杜伊斯堡、荷兰鹿特丹等枢纽的中转能力,降低对波兰的依赖——目前德国杜伊斯堡已承接了约25%的中欧班列中转业务,荷兰也在鹿特丹港新建了专门的中欧班列分拨中心,这些节点的崛起正在稀释波兰的枢纽地位。在“改道”层面,“中线”(经匈牙利、奥地利)和“南线”的潜力正在被激活:2024年上半年,经匈牙利布达佩斯的中欧班列开行量同比增长40%,南线的“中吉乌铁路”也在加速建设,未来这条线路将绕过俄罗斯和波兰,直接连接中国与中亚、欧洲,成为更稳定的替代通道。值得点赞。 波兰关闭边境的风波,与其说是一次意外的“地缘冲击”,不如说是给中欧班列敲响的一记警钟:在全球化的复杂棋局中,“便捷”和“经济”从来不是线路设计的唯一标准,“安全”和“多元”才是长期稳定的关键。当波兰的“不可靠”逐渐成为共识,中欧班列的“去波兰依赖”也将加速推进——这不是对单一国家的排斥,而是对全球化供应链韧性的重新构建,更是中国与欧洲经贸合作走向成熟的必经之路。