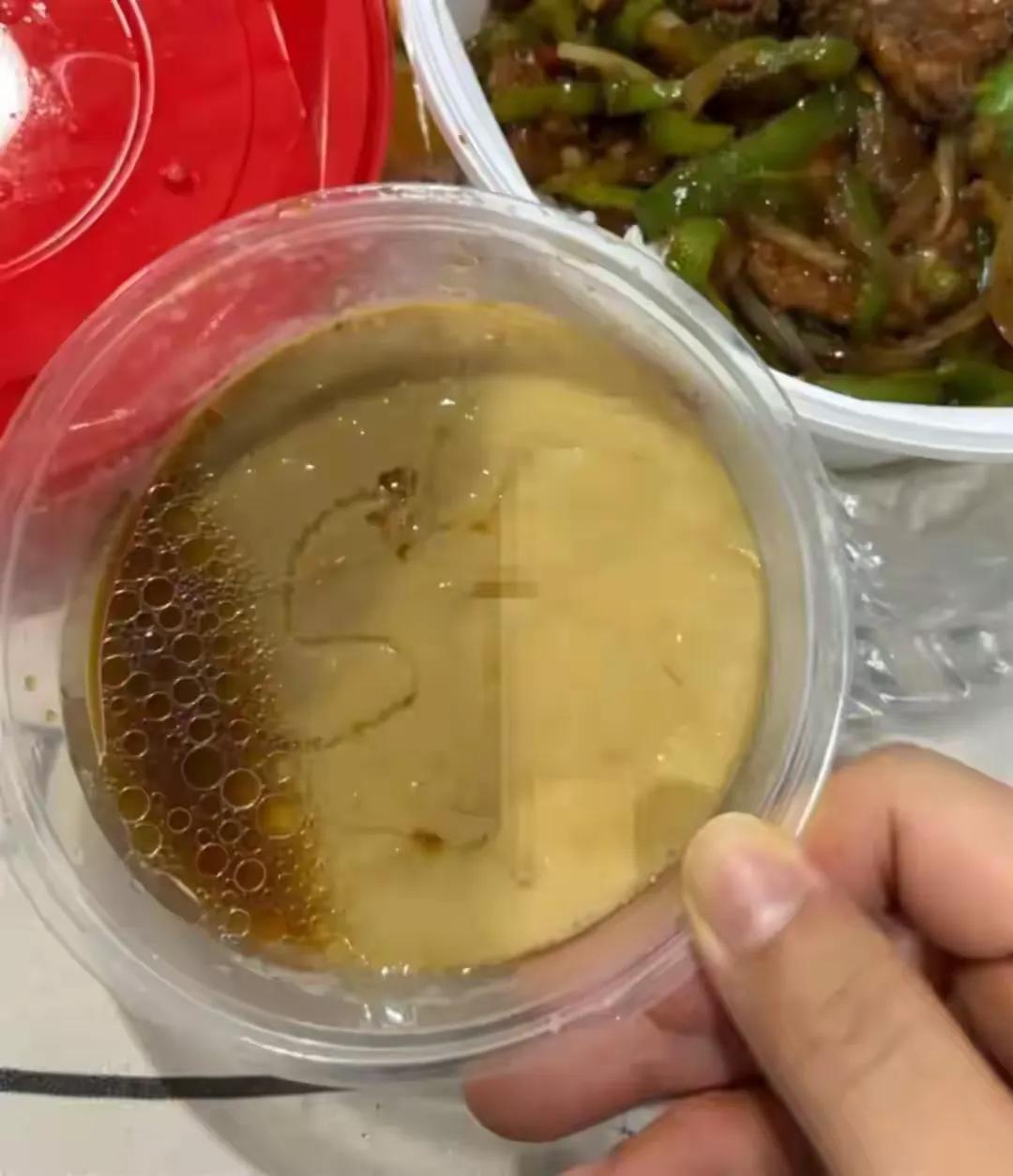

上海吴女士花了11.89元点了一份蒸蛋,本以为是省钱又满足的小确幸,没想到却收到了一份让人气到发抖的“羞辱餐”。蒸蛋表面赫然写着两个侮辱性的字母,女子当场傻眼,花钱买饭怎么还能买来一顿羞辱?她随即联系商家并向平台投诉。 调查结果很快揭晓,原来这是店内一名临时工所为。因为心情不好,他在制作餐点时故意写下字母,店铺当时并未检查,餐点直接送到消费者手中。商家第一时间辞退了涉事员工,表示深表歉意,希望吴女士能够原谅。平台也迅速介入,退款并额外赠送66元红包作为补偿。 事情的处理速度算是快的,但吴女士心中的委屈却不是一句道歉和一个红包能抚平的。这件事看似是一个餐饮小插曲,实则涉及消费者权益保护、人格尊严、商家责任和员工行为边界等一系列法律问题。 根据《消费者权益保护法》第十四条,消费者在接受商品和服务时,享有人格尊严得到尊重的权利。吴女士在合法消费过程中,却收到了一份带有侮辱性字样的餐点,显然这已经侵害了她作为消费者应当享有的尊严权。这意味着,涉事员工的行为不仅是恶作剧,更是侵犯名誉权的违法行为。 从《民法典》角度看,名誉权属于人格权的一种。第一千零九条明确规定,名誉权是自然人依法享有的、对其社会评价不被贬损的权利。涉事员工的字母虽然简单,却指向明确,带有侮辱性质,足以让受害者在心理上受到伤害和社会评价上产生负面影响。这一行为已经具备侵权的特征。吴女士完全可以提起人格权纠纷诉讼,要求道歉并索赔精神损害抚慰金。 此外,《治安管理处罚法》也对类似行为有明确约束。第四十二条规定,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,可以处五日以上十日以下拘留,并处五百元以下罚款。涉事员工通过餐点传递侮辱性字样,虽然不是公开场合大声辱骂,但却通过服务过程直接指向消费者,其行为完全可能落入“侮辱”的范畴。如果吴女士选择报警,并保留好相关证据,警方有权对涉事人员作出行政处罚。 很多人关心,既然这是员工个人行为,商家是否可以撇清关系?答案是否定的。《民法典》第一千一百九十一条规定,用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。这里的“工作人员”,不论是正式员工还是临时工,只要在执行工作任务中造成损害,商家作为用人单位就需要承担责任。之后,商家可以再向有过错的员工追偿,但对外责任必须先行承担。这也意味着,虽然涉事的是临时工,但商家不能简单以“辞退”来脱责。 《消费者权益保护法》第五十条也进一步规定,经营者若侵害了消费者人格尊严,应当停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并赔偿损失。商家在本案中的辞退与道歉只是内部处理,真正意义上的侵权责任仍然需要对消费者公开道歉并赔偿。 平台的补偿措施,从操作层面看,体现了快速反应和积极态度。退款和66元红包属于商业性的和解补偿,但这不能替代法律上的责任认定。消费者如果觉得处理不公,依然可以通过诉讼的方式要求赔偿。 这起事件给我们多重启示。首先是商家管理漏洞,临时用工频繁是餐饮行业常见现象,但临时工同样是商家雇佣的工作人员,应该接受基本的服务规范培训和监督。缺乏管理,最终受损的不是一个消费者,而是整个商家信誉。 过去,很多人遇到这种情况可能选择忍气吞声,但如今消费者愿意通过投诉、举报甚至法律途径来维护自身权益。这不仅是个人维权的进步,也是整个社会法律意识提升的表现。 再者是人格权保护的重要性。过去我们更多关注的是食品安全、交易安全,但其实人格尊严同样是消费体验的重要组成部分。消费者不是简单花钱买食物,而是买一份尊重和体面。一旦尊重缺失,造成的伤害往往比金钱损失更深。 最后是平台责任与行业规范。作为交易中介,外卖平台不仅要处理突发事件,更要建立长效机制,比如对商家从业人员的管理要求、服务标准的审核,防止类似事件再次发生。 结合法律分析,可以得出以下结论:涉事员工的行为构成侮辱,涉嫌侵犯名誉权,也可能触及治安处罚;商家需要依据《民法典》和《消法》承担侵权责任,向消费者公开赔礼道歉并赔偿;平台在补偿之外,应加强监管,建立行业规范;消费者若不满意平台的补偿,可以继续通过司法渠道主张更高赔偿。 餐饮消费,看似普通,却处处关乎法律底线。吴女士的遭遇提醒我们,任何轻率的侮辱性举动,都可能成为法律追责的导火索。人格权保护早已不是纸面条文,而是实实在在的法律武器。