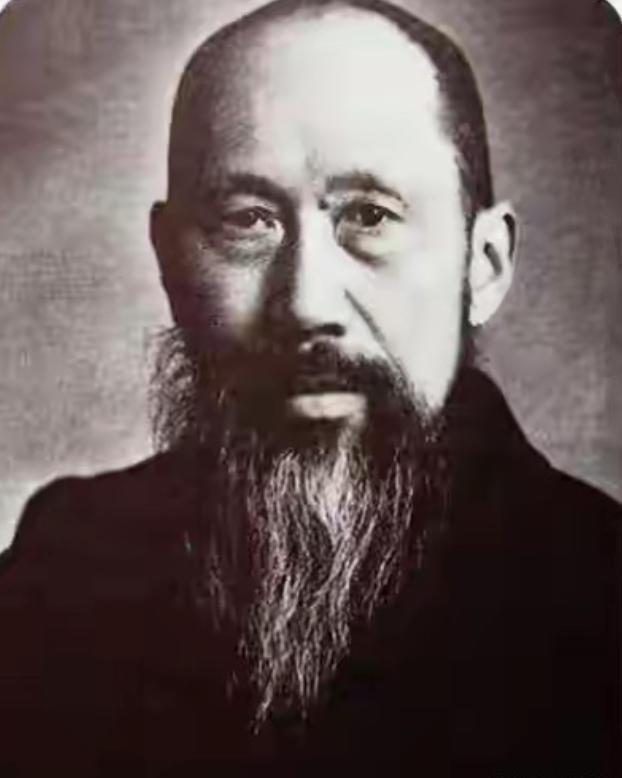

1956年,开国少将易耀彩带着妻子衣锦还乡,没想到,刚进村就看见了自己当年的童养媳,只见童养媳哭诉着:“你怎么才回来啊?我等你22年了!” 1934年的山西。那时候的易耀彩,还不是什么将军,就是个穷苦人家的孩子。在那个年代,童养媳是普遍现象,家里穷,早早给儿子定下个媳妇,既能帮衬家里干活,也解决了将来的婚事。易耀彩的这位童养媳,就是这样走进了易家的门。 如果历史按部就班,易耀彩大概率会和牛荣荣完婚,生儿育女,一辈子当个农民。但1930年代的中国是什么样子?内忧外患,民不聊生。尤其是山西,红军的活动、抗日的烽火,让无数热血青年看到了另一条路。 易耀彩就是其中之一。他受不了压迫,更不想一辈子困在黄土地上。1934年,他做出了改变一生命运的决定——参加红军。这一走,就是22年。 22年对于一个留在原地的女人来说,这就是从青葱少女到中年的全部光阴。在那个通讯基本靠吼的年代,一个人参加了革命队伍,基本上就是生死未卜。村里人大概率都以为易耀彩早就在外面的战火中牺牲了。 而牛荣荣呢?作为“易家的人”,她恪守着传统的妇道,在易家侍奉公婆,苦苦支撑着那个家。这种等待,在当时被视为一种“本分”和“忠贞”。 1956年。易耀彩回来了。他不再是当年那个穷小子,而是战功赫赫的开国少将,胸前挂满勋章。他这次回来,身边还带着一位新时代的女性——他的妻子范继秀。范继秀也是一位老革命,两人在战火中相识相知,是典型的革命伴侣。 当易耀彩的吉普车开进村子,引起的轰动可想而知。然而,就在这“衣锦还乡”的高光时刻,最戏剧性的一幕发生了。牛荣荣的出现和那句“我等你22年了”,瞬间将所有的喜悦冲淡,只剩下无尽的尴尬和愧疚。 一边是功勋卓著的将军和他的革命妻子,代表着新中国的崭新面貌;另一边是苦守寒窑22年的童养媳,代表着旧时代的伦理和承诺。这两者在1956年的村口猛烈碰撞,冲击力可想而知。 对于易耀彩来说,他内心肯定是五味杂陈。他对牛荣荣有愧吗?当然有。但在革命逻辑里,他投身革命是为了解放千千万万像牛荣荣一样受苦的人,这是大义。可大义之下,个人的情感债怎么还? 这种“回家发现原配还在”的桥段,在建国初期其实并不少见。很多革命军人离家多年,以为原配早已改嫁或故去,便在部队重新组建了家庭。等到全国解放,他们回去才发现,旧时的婚约依然存在。 1950年《婚姻法》的颁布。这是新中国第一部法律,核心就是废除包办婚姻、男尊女卑,提倡婚姻自由。易耀彩和范继秀的结合,符合新《婚姻法》的精神。但牛荣荣的等待,又是旧道德体系下的“完美受害者”。 面对这个难题,易耀彩是怎么处理的? 他没有选择“快刀斩乱麻”的冷漠处理。据史料记载,易耀彩当场就向牛荣荣深深鞠躬,表达了自己这么多年的歉意。他和妻子范继秀商量后,做出了一个在当时看来最有人情味的决定:将牛荣荣作为亲姐姐一样对待,承担她未来所有的生活费用。 这个处理方式,体现了老一辈革命者的担当。易耀彩无法在名分上给予补偿,但他用物质保障和亲情关怀,尽最大努力去弥补历史造成的创伤。而他的妻子范继秀,也表现出了极大的胸怀,接纳了这个“姐姐”。 有人可能会说,牛荣荣太傻了,22年青春白白浪费。也有人会批评易耀彩,认为他对不起原配。 但在那个“救亡图存”压倒一切的年代,个人的情爱必须让位于民族大义。易耀彩的选择,是时代洪流推动的结果。而牛荣荣的坚守,既是旧礼教的束缚,也是一种朴素的信念。 我们现在生活在一个高度信息化的社会,人与人之间的联系极其便捷。别说22年失联,可能22小时不回微信都会引发焦虑。我们很难想象那种一生一世只为等一个消息的煎熬。易耀彩和牛荣荣的悲欢离合,是宏大历史叙事下被碾压的个体命运。我们今天的稳定和繁荣,正是建立在无数人这种“不完美”的牺牲之上。 牛荣荣的等待,是一种基于传统伦理的“情感契约”。而易耀彩投身革命,是履行对国家和民族的“社会契约”。当两者冲突时,那个时代选择了后者。 看看当下的社会心态。我们现在讨论问题,常常非黑即白。但在易耀彩的故事里,很难简单地说谁对谁错。易耀彩是英雄,但他对牛荣荣有亏欠;牛荣荣是受害者,但历史无法倒流给她一个圆满结局;范继秀是新女性,却要承担丈夫历史遗留的包袱。历史的复杂性,就在于它充满了灰色地带和人性的无奈。 易耀彩将军后来继续在海军发光发热,为新中国的海防事业做出了巨大贡献。而牛荣荣,在易耀彩夫妇的照顾下,也算安度了晚年。 这个故事,没有赢家,也没有绝对的输家。它就像一面镜子,照出了大时代转型期,个体在忠与义、旧道德与新秩序之间的挣扎与抉择。 他们的牺牲铺就了我们脚下的路。记住这种沉重,才能更珍惜当下的每一分安宁。