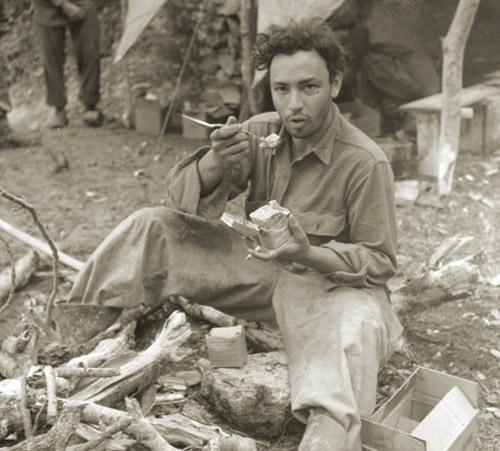

二战美军最痛恨的就是午餐肉,这主要是因为午餐肉最开始是碎肉,后面不停的增加猪油和淀粉。到战争快结束时已经变成了边角肉、内脏、猪油、淀粉和大豆的混合物,虽然量大脂肪蛋白管够,但美军士兵可看不上。 这玩意儿可是美国荷美尔公司在三十年代末搞出来的发明,那时候经济大萧条刚过,老百姓手里没钱,厂家就琢磨着弄点便宜又能填饱肚子的蛋白质食物。 最初配方还挺实在,就是用猪肩肉和火腿,加点盐和少量淀粉固定形状。这么实惠的罐头一上市就卖疯了,谁不喜欢既便宜又管饱的东西? 没想到二战爆发后,美国被卷进战争,军队急需大量肉类供应。午餐肉因为便于保存和运输,很快被美军后勤部门看中,成为野战口粮的标准配置。 1941—1945年,美国战争部花了3.73亿美元,采购了数以十亿罐的斯帕姆午餐肉。 问题就出在这里,战争规模太大,美军在欧洲和太平洋战场投入了超过一千六百万兵力。要喂饱这么多人,原来的猪肉根本供应不上,厂家只能不停地调整配方。 最开始还是碎猪肉加火腿,后来加入猪油和多余脂肪,再后来拼命加淀粉来延长产量和保质时间。 到战争后期,军用午餐肉简直没法看,里边掺了边角料、猪内脏、豆制品,口感和味道可想而知。 对军队高层来说这买卖挺划算,每个罐头脂肪和蛋白质含量都很高,能提供大量能量保持士兵体力。 但从早到晚吃这个的前线士兵可就遭罪了,天天面对那罐发白的肉疙瘩,腻得人直反胃。 有个美国兵抱怨说:“厨师们会在早餐时煎午餐肉,正餐烤午餐肉,晚餐则将午餐肉作为肉馅夹在玉米饼里”。这谁受得了? 美军士兵给午餐肉起了各种外号,什么“下水肉”、“灵肉”、“疑似肉”,简直把它当成和敌人子弹一样需要躲避的东西。 有些人宁愿饿着,或者把午餐肉和咖啡、饼干混在一起换口味,甚至拿去和盟军交换其他食物。 诺曼底战役结束后,有美国兵在食堂抱怨午餐肉,旁边两位英军军官二话不说,从餐盘里捏起两片午餐肉丢到地上,沾满尘土后捡起来吃到嘴里。 这帮美国佬根本不知道,他们嫌弃的是别人眼中的美味。 二战期间美国给军队供应的午餐肉超过一亿五千万磅,这规模简直惊人。美军走到哪,午餐肉就跟到哪,英国、苏联、中国的民众都通过美援认识了这种罐头。 在苏联,午餐肉被红军战士当作宝贝,他们把它烧成糊状抹在掺杂了木屑和糠皮的黑列巴上。赫鲁晓夫后来都承认:“没有斯帕姆的话,我们当时真是没有什么东西可以拿来养活红军了”。 英国前首相撒切尔夫人曾回忆说,1943年节礼日有朋友来访,她打开一罐斯帕姆午餐肉,配上莴苣和土豆,客人们高兴地说这简直是盛宴。 在中国战场,通过租借法案获得的美军罐头也让许多老兵印象深刻。 最讽刺的是,被美军士兵嫌弃的午餐肉,战后却在世界各地找到了知音。在韩国,午餐肉与泡菜、米饭一起成了“部队锅”的灵魂食材。 日本人把它做成三明治,中国人拿它配方便面。当年那些恨不得把午餐肉擦皮鞋的美国大兵怎么也想不到,它们居然能成为全球美食。 有人说二战美国能胜利,是因为有午餐肉。这话不是说他发明了午餐肉,而是说美国在战争期间还能生产出足够多的午餐肉并运到前线,其背后体现的巨大生产力和后勤能力才是取胜关键。 当轴心国士兵为半块发霉面包拼命时,美国大兵却因为午餐肉吃到反胃而暴殄天物。这场战争不仅在前线厮杀,更在后勤补给上见真章。 有时候最让人痛恨的东西,反而可能成为历史的关键角色,只是苦了那些天天吃它的美国大兵,估计这辈子再也不想见到粉红色的肉罐头了。 信息来源: 中国日报网《午餐肉拯救世界?二战中的斯帕姆传奇》