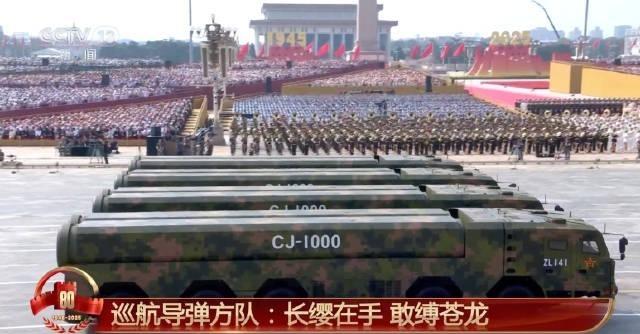

有网友吐槽,为什么阅兵的时候不把DF-5C组装起来进行展示,是不是因为这款武器如外国人所说,只是个模型,用来吓唬人的? 这疑问像颗小石子投进湖面,激起层层涟漪,也戳中了不少军迷的好奇心。 要说这DF-5C,在9月3日天安门广场的阅兵式上,确实赚足了眼球。它被分成了三个独立的部分缓缓驶过:粗壮的第一级火箭发动机、相对纤细的上面级,以及最引人遐想的弹头部分。 这种“分家”展示的方式,让一些不熟悉内情的观众心里直犯嘀咕。毕竟,印象里那些威风凛凛的导弹,不都是整整齐齐、完整无缺地列队接受检阅吗?怎么到了这款被寄予厚望的战略大杀器这儿,反倒“拆解”示人了?这画面感,确实容易让人联想到模型展台上的拼装玩具。 其实,这拆开亮相的背后,藏着的是实实在在的物理限制和技术考量。DF-5C作为东风-5家族的最新“顶配”,是一款地地道道的液体燃料重型洲际弹道导弹。这“液体燃料”四个字,就决定了它的体量绝非等闲。 想象一下,要撑起一枚能跨越大洲大洋、精准打击万里之外目标的“大国长剑”,需要多么庞大的燃料舱和强劲的发动机。其整体长度和重量,恐怕会轻松刷新人们对“巨无霸”的认知。 这么一个庞然大物,若要完整组装起来,光是找到能承受其重量、尺寸,还能平稳通过长安街特殊路段的运输车辆,就是个世界级的工程难题。更别提阅兵式上车辆编队行进的精确性要求,任何微小的颠簸都可能对这种精密的“国之重器”造成不可预知的影响。 把它拆解成相对独立、重心更稳、更便于操控的几个模块,反而是最稳妥、最安全的展示方案。这就像搬家时,再名贵的钢琴也得拆开包装,小心运输,总不能硬扛着整个琴体上下楼吧? 至于“模型论”的说法,恐怕是对中国战略武器发展历程和现状缺乏了解。DF-5C并非凭空冒出的“新概念”,而是东风-5系列几十年技术积淀和持续迭代的结晶。它的前辈们早已在实战部署中证明了自身价值。 而DF-5C作为最新改进型,其核心价值在于惊人的毁伤能力和强大的突防能力。液体燃料虽然带来了发射准备时间相对较长的缺点,但同时也赋予了它无与伦比的推力优势,意味着它能携带更重的载荷,或者将载荷投送到更遥远的地方。 这种能力,是构建可靠战略核威慑基石的关键一环。阅兵式上展示的三个部分,每一个都是实打实的硬件:第一级是提供澎湃动力的心脏,上面级负责精准入轨和姿态调整,而弹头部分则承载着最核心的威慑力量。 这些部件的细节、材质、接口,都经得起最挑剔的审视,绝非泡沫塑料或玻璃钢能简单模仿的。将其视为模型,无异于说阅兵式上隆隆驶过的坦克炮管是纸糊的——这低估的不仅是技术,更是国家意志。 翻看历史,中国战略导弹的展示方式向来务实。早在2017年,国外媒体就曾关注到东风-5B的改进,并分析其携带多弹头的能力。到了2019年国庆阅兵,更先进的东风-41首次亮相,被誉为“最先进最具有威慑力的大国长剑”。 DF-5C在此次胜利日阅兵的分体展示,并非孤例,更非心虚。它恰恰反映了中国在战略武器发展上既追求尖端突破,又尊重客观规律的务实态度。阅兵场是展示国家实力和军队现代化成就的舞台,但展示方式本身也必须服务于安全和效果的最大化。 拆解展示,是物理约束下的最优解,是成熟自信的表现,而非技术不足的遮掩。 当核导弹第一方队、第二方队带着DF-5C的部件驶过天安门时,它们所传递的信息,远比一个完整的金属外壳要丰富得多。它无声地诉说着一个国家在维护自身安全与世界和平道路上,所付出的艰辛努力和达到的技术高度。 那些分体部件,每一个都凝聚着无数科研人员的心血,每一个都代表着不可小觑的战略力量。把它们拆开来看,反而更能让人真切感受到这“大国长剑”的分量——不是轻飘飘的模型,而是沉甸甸的、守护和平的钢铁脊梁。 下次再看到类似的展示,或许就能会心一笑,明白这“分家”背后,藏着的是真正的底气与实力。

![东风5的A、B、C[微笑]DF5C似乎又回到5A的模式,很多人说是5A那样的单弹](http://image.uczzd.cn/11223845838962773311.jpg?id=0)