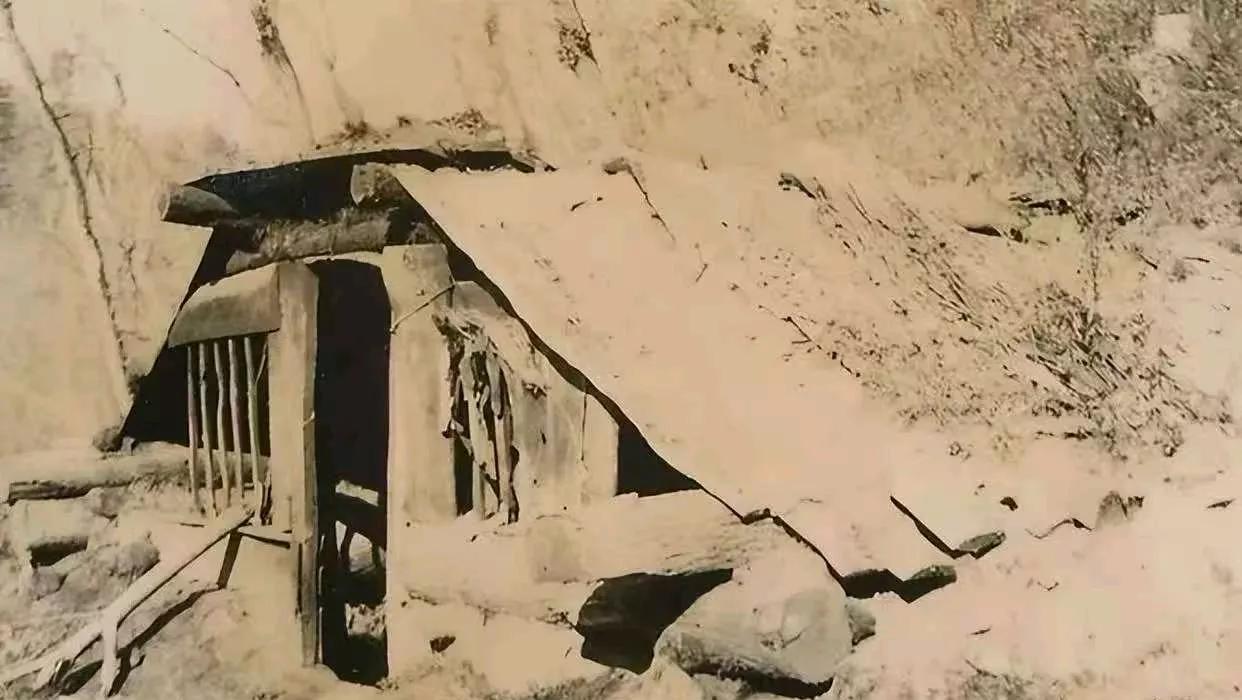

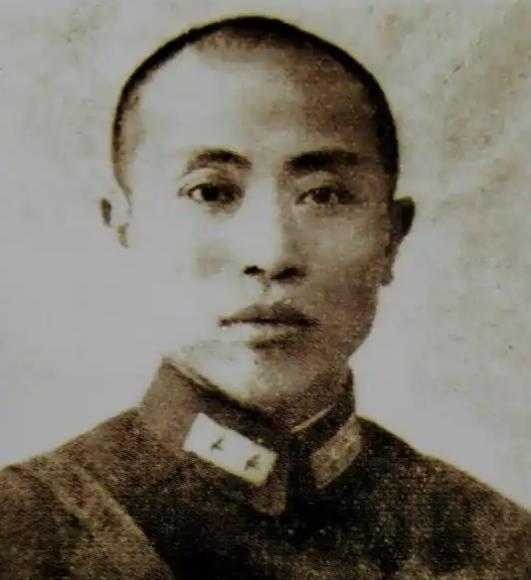

麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1941年的冬天,沂蒙山区笼罩在厚重的积雪和刺骨的寒风里,天空灰暗,山岭间到处回荡着枪炮声。 辛锐原名辛树荷,生在济南章丘的一个家庭,祖父是清末的举人,父亲开过银行,她自幼聪慧,琴棋书画都有天分,尤其喜欢绘画。 十六岁的时候,她的画就已经可以拿出来办展览,在济南小有名气,如果没有战乱,她很可能会成为一位艺术家,过上安稳舒心的日子。 但抗战爆发后,整个家族被卷入动荡,她随父亲投身抗日,不再是闺阁里的才女,而成了一名抗战战士,她觉得“树荷”这个名字过于柔弱,于是改名为“辛锐”,希望像利刃一样锋利。 进入抗日军政干校学习后,她接受了军事训练,也因为文化水平高,被分配到宣传岗位,她参与创办了《大众日报》,刊物上的毛泽东木刻像就出自她的手。 她还带领剧团深入部队和乡村,排练话剧,演出节目,写抗日歌曲,把自己的文艺才能化为抗战的力量。 她的身份不再单一,是战士,也是画家,是宣传员,也是团长,她用刀刻画,也用枪战斗,把个人的艺术追求和民族的生死存亡紧紧绑在一起。 在革命的工作中,她遇到了陈明,陈明是福建人,参加过长征,还担任过政治部的干部,后来成为山东分局党校的副校长。 一个是从小锦衣玉食的才女,一个是久经战火的老红军,他们因共同的理想走到一起。 1941年三月,他们在战火中结婚,婚礼简单到只有几块红糖窝窝头,那一年,辛锐已经怀孕,她身体不适,吃什么都吐,陈明尽力照顾她。 夫妻两人曾憧憬将来等到和平,能让孩子在太平的年代里成长,可战火没有给他们留下这样的机会。 同年十一月,日军出动五万兵力对沂蒙山区发动大规模扫荡,陈明带领部队迎战,在突围中不幸被敌人包围,为了不拖累战友,他在最后关头对着自己开枪,壮烈牺牲。 辛锐并不知道丈夫已经去世,那时她正带着剧团的同志们转移,她腹部中弹,双膝被打碎,伤势极为严重,只能被安置在山洞里。 条件极其艰苦,缺少药物和食物,护理她的小战士冒着危险下山寻找东西,只为了维持她的生命,她虽然疼痛难忍,但始终关心的不是自己,而是部队是否突围成功,战友是否安全。 她在洞中坚持了十几天,身体每况愈下,但意志依然坚强,到了十二月中旬,部队需要转移,便决定抬着她离开。 12月17日,他们刚走到村外就遇上了日军,敌人火力猛烈,四名同志拼命抬着她往外冲,辛锐意识到这样下去大家都要丧命,她滚下担架,强硬地命令战友快走,自己留下断后。 敌人迅速逼近,她拿起手榴弹一颗一颗扔出去,炸倒了数名敌人,子弹击中她的胸口,鲜血涌出,她的身体已经虚弱到极点。 她牺牲时只有二十三岁,腹中的孩子还未出生,第二天,当地的乡亲们冒着风险,将她的遗体悄悄埋在鹅头岭,后来,她和陈明的遗骨被迁到大青山烈士陵园,再到临沂的华东革命烈士陵园,夫妻终于合葬在一起。 辛锐的一生很短,却极为浓烈,她既是文艺才女,也是战场上的女团长;既是妻子,也是母亲;最终,她成为烈士,她的选择并不是唯一的,但她的坚决和勇敢,让她成为那个年代千万抗日女性的象征。 1941年底的那声巨响,不只是她生命的终结,也是对敌人的最后抗争,更是民族精神的一次震撼回响,她的身影早已融进了沂蒙的山岭,融进了历史的记忆,继续守望着家乡,守望着后来的人。 信源:中国军网——辛锐:血洒沂蒙的巾帼英雄