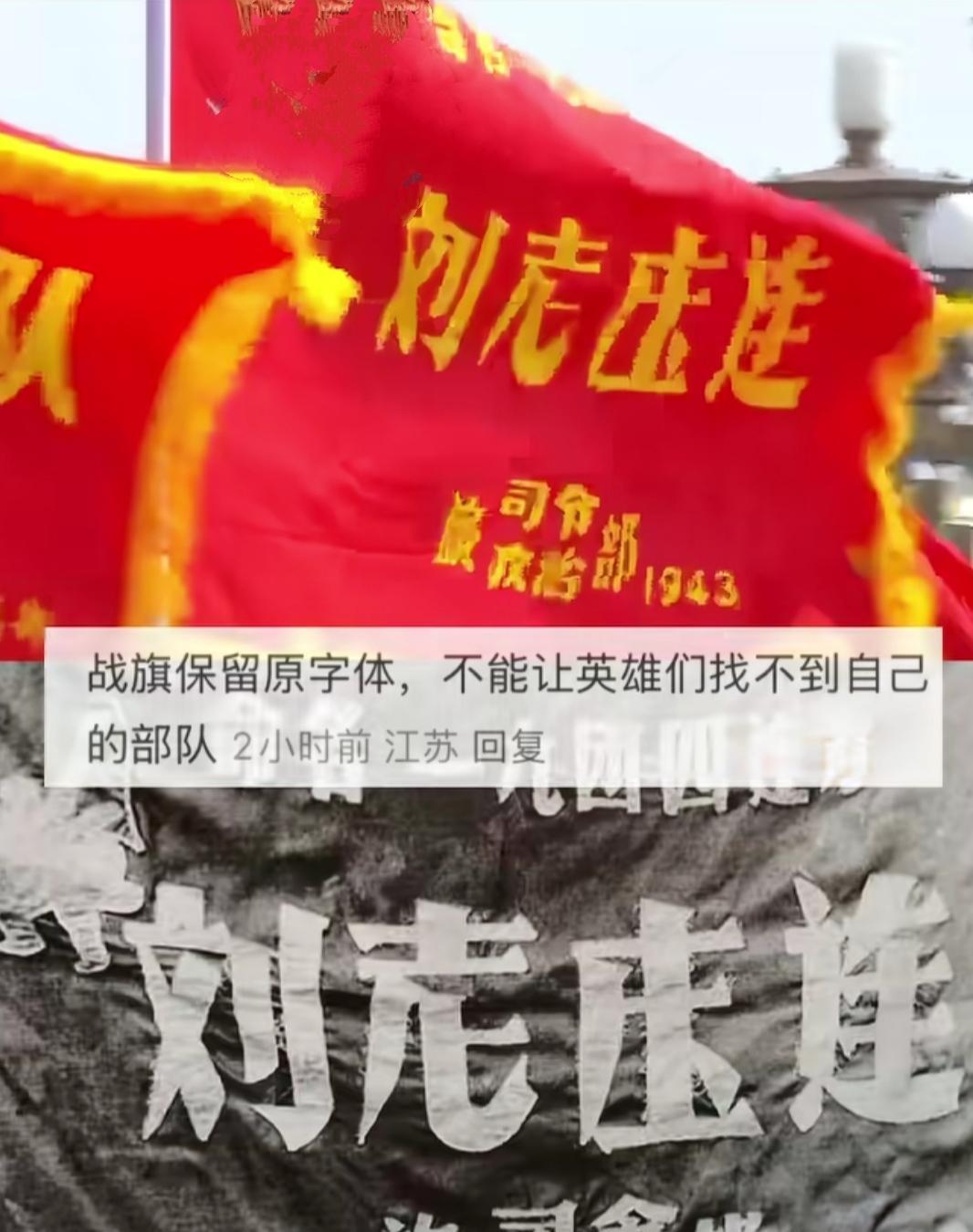

[熊猫]看完大阅兵,有细心的网友发现了一个小“错误”刘老庄连的庄似乎写错了。不明所以的网友把他的疑问发到了平台,收到了很多网友的回复,原来这个字并不是错误,而是故意这样写的。 1943年春天,侵华日军对江苏淮海抗日根据地展开疯狂扫荡,3月18日,新四军第三师第七旅十九团二营四连的82名战士,接到命令在淮阴刘老庄阻击上千日伪军,掩护主力部队和党政机关转移。 敌人数量是他们的十倍,可他们靠着村前的简陋工事,硬是撑了12个小时,敌人冲了五次,都被打回去,伤亡170多人。 弹药用尽后,战士们用刺刀、枪托,甚至捡起石头跟敌人拼命,最后全部壮烈牺牲。 战旗上的“庒”字,其实是82年前命名时的原样,那时候“庒”是“庄”的异体字,常用在当时的文献和旗帜上。 2000年,国家通用语言文字法规定异体字不规范,但像历史文物这种特殊情况,可以保留原貌。 这面战旗上的“庒”字就是特批的例外,不仅仅是连队历史的见证,更是寄托了对烈士的缅怀。 保留这个字,就是为了让战旗以最真实的样子,诉说那段浴血奋战的历史。 这多出的一点,承载着82位烈士的英魂,1943年的刘老庄战斗,82名战士里有65人没留下姓名。 2011年,淮安启动“慰烈工程”,跑了四省九市,翻了无数档案,才为9位无名烈士正名,比如宋迎春、刘守业,他们的故事从老乡的回忆、泛黄的家书中一点点被找回来。 连长白思才、指导员李云鹏带着全连,誓死守住阵地,为主力争取了宝贵的转移时间,战后,当地百姓为烈士修了墓碑,守护他们的忠魂。 如今,这面写着“刘老庒连”的战旗,还是连队最神圣的象征,每次重大场合,比如阅兵或纪念活动,都会被小心翼翼地拿出来,挂在最显眼的地方。 这面战旗的意义还不止于此,它承载着英雄精神的传承,80多年来,“刘老庄连”从没褪色,从解放战争用木船打军舰,到和平年代抗洪抢险、汶川救灾,再到2022年去南苏丹维和,这支连队永远冲在最前面。 新兵入连的第一课,不是操枪练兵,而是站在连史馆,面对82位烈士的名字敬礼,从“83号”到现在的“六千多号”,每位新兵都背负着这份沉甸甸的责任。 2025年阅兵,这面战旗再次走过天安门,亿万观众通过屏幕感受到它的荣光。 保留“庒”字的深意,远不止一个字,它连起了历史和现在,是对牺牲的铭记,也是对未来的期许。 就像网友说的,这多出的一点,是为了让82位烈士的英魂能顺着熟悉的战旗,找到自己的番号。 80年过去了,战火已熄,但“刘老庄连”的精神从未远去,它提醒我们,今天的和平是无数先烈用鲜血换来的,阅兵场上,那面鲜红的战旗迎风招展,好像在诉说:英雄不朽,祖国永记。

伊人

可歌可泣!