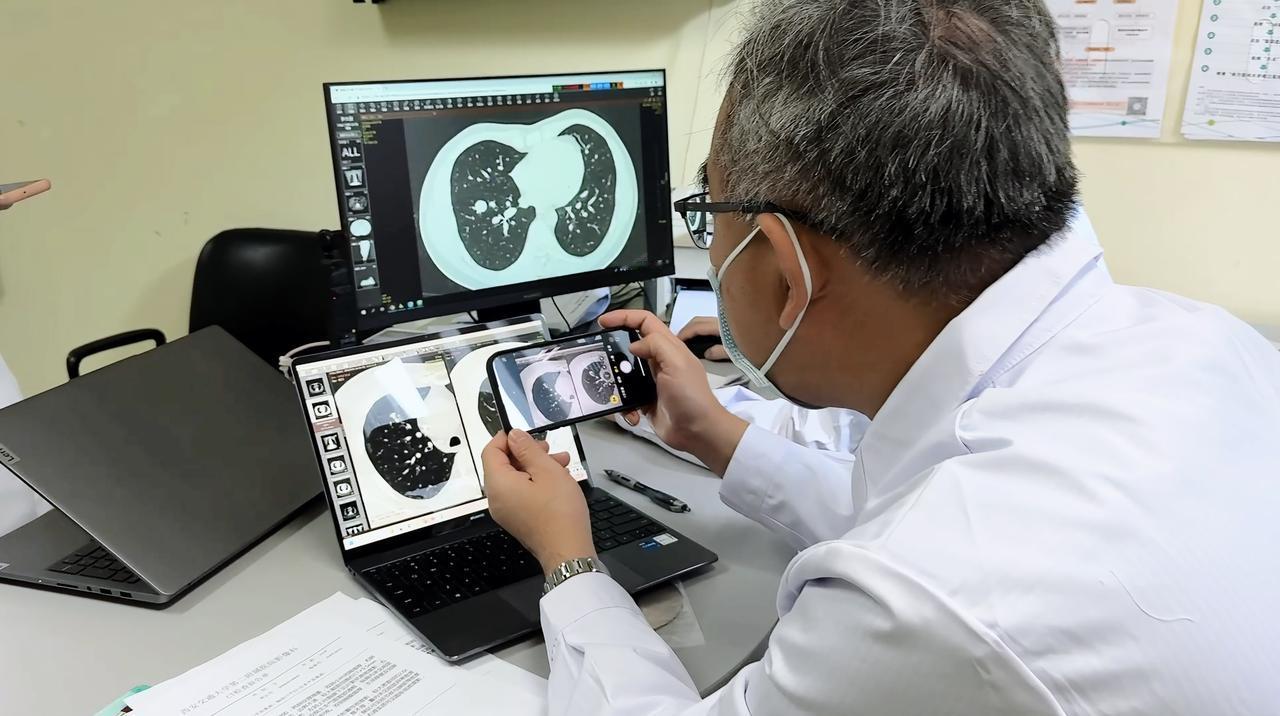

1972年,47岁的陈菊梅做出了一个近乎疯狂的决定:切除阑尾,摘除扁桃体,拔光所有牙齿。她说:“我要把身上一切可能引发炎症、干扰肝病研究的器官,统统清理干净!” 1972年的一个清晨,47岁的陈菊梅躺上手术台时,医生握着手术刀的手都在抖——这位传染病专家要求切除阑尾、摘除扁桃体,还要拔光满口牙齿。手术室里的护士后来跟人说:“陈教授当时笑着说,‘这些器官留着只会发炎,耽误我研究肝炎’。” 这个决定在当时的医疗圈里炸开了锅。有人说她疯了,有人红着眼眶说“这才是真大夫”。但陈菊梅自己再清醒不过:那年头中国每年有60万人死于肝炎,她没时间生病,更没时间看牙。 时间倒回1958年,刚从苏联留学归来的陈菊梅,一脚踏进了全国闻之色变的“病毒乐园”——解放军302医院。这是全国最大的传染病医院,每天收治着各种重症传染病人。朋友劝她:“以你的学历,去哪家医院不好?”陈菊梅只是笑笑:“就因为这里最危险,才最需要我。” 当时的中国顶着“肝炎大国”的帽子,肝炎死亡率高达85%。陈菊梅白天在病房里穿梭,晚上就睡在办公室的简易席子上。同事记得她总说:“晚一天攻克肝炎,就多死成百上千的人。” 但这种拼命三郎的作风很快遭到反噬。扁桃体发炎、肾炎接踵而至,最严重时甚至出现尿血。就在大家以为她会休息时,陈菊梅做出了那个震惊所有人的决定:“既然这些器官总出问题,那就全部切除!” 手术后的陈菊梅仿佛卸下了重担。她带领团队在中药房里泡了三个月,终于从五味子中提取出有效成分,研制出降低转氨酶的“肝得安”系列药物。这个突破让中国肝炎死亡率从85%骤降至38%,“肝炎大国”的帽子被彻底甩进太平洋。 但陈菊梅的脚步从未停歇。2003年非典爆发时,78岁的她带头进入隔离病房。当时医院领导拦着说:“您年纪大了,感染了怎么办?”陈菊梅一边穿防护服一边回:“传染病医生还怕传染?那就像战士怕子弹一样可笑。” 她主持了北京首次非典专家会诊,编写的《非典型肺炎防治手册》被印了上百万册发往全国。最紧张的时候,她连续三天睡在会诊室的沙发上,醒来就接着看CT片。 2008年汶川地震,83岁的陈菊梅又一次让年轻人瞠目结舌——她拄着拐杖出现在废墟上,挨个巡查灾民安置点。“灾后最容易暴发疫情,我是传染病医生,我不来谁来?”她在一片瓦砾堆前指导消毒防疫,站得太久,年轻护士不得不偷偷往她脚下垫个板凳。 直到90岁正式退休,陈菊梅仍然坚持每周出诊。患者说她看诊有个特点:从来不让病人说“谢谢”。“该说谢谢的是我,是你们帮我积累了更多病例经验。” 2021年11月5日,96岁的陈菊梅悄然离世。按照遗愿,她的遗体被捐献给了首都医科大学。临终前她说:“我这一生没有豪言壮语,只想做好医生该做的事。” 如今在302医院的走廊里,还挂着她最喜欢说的那句话:“医生可以退休,治病救人永远不退休。”据说有年轻医生在下夜班时,总能看到那张照片上的眼睛依然亮着——就像她当年在苏联学成归国时那样,永远充满着灼人的光芒。 【消息源自:《人民日报——67年行医,83岁奔赴灾区,91岁坚持出诊......痛悼传染病专家陈菊梅教授》】