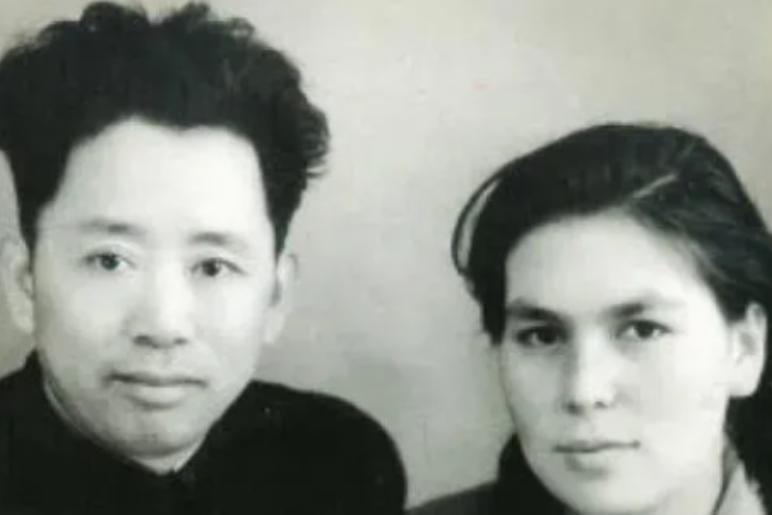

1965年,刘亚楼病逝前,叫来了小他18岁的中俄混血妻子翟云英,对她说:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年,在上海华东医院的病房里,刘亚楼已经到了生命的最后阶段,肝癌让他身体极度虚弱,他牵着妻子翟云英的手,轻声说出一句让人心酸的话:“我这辈子,最对不起你,我走后,你可另寻良伴,” 这句话道出了一个将军在病榻前的歉疚,也给了妻子自由的选择权,与此同时,他还叮嘱了三件事,要把子女培养成自食其力的人,要赡养年迈的父亲,要帮助岳母安娜找到远在俄国的亲人。 把时间推回到二十年前,这段婚姻起点并不轻松,1945年,刘亚楼从苏联回国时,已经是东北野战军的重要干部,彼时他三十五岁,曾有过三段婚姻,对婚姻格外谨慎。 大连市委书记韩光注意到他孤身一人,就在一次群众大会上安排他与翟云英有了初步接触,翟云英只有十七岁,中俄混血,父亲是参加过十月革命的东北工人,母亲是俄罗斯人安娜。 她在会上慷慨陈词,揭露日军暴行的发言让刘亚楼印象深刻,之后市委书记王西萍在家中做东,让两人正式见面,第一次交谈略显生硬,但都留下了印记。 第二次见面时,刘亚楼直接谈到军人的风险,说到自己可能长期在战场,婚姻并不意味着稳定,翟云英也讲了父母的经历,父亲因抗日而早逝,母亲独自抚养孩子,共同的经历让两人距离拉近。 婚事并不顺利,安娜担心年龄差距大,也担心有过婚史的男人无法给女儿安稳生活,刘亚楼专程登门,用流利的俄语称她为“妈妈莎”,详细说明了自己的责任和承诺。 安娜最终同意,1947年5月,他们在大连举行了简朴的婚礼,由韩光主持,第二天,他就奔赴前线,翟云英从此开始了军人妻子的生活。 刘亚楼的过往让他格外谨慎,他的第一段婚姻是父母包办的,后来妻子在战乱中失散,第二段是在长征后与抗大学员结合,但因为去苏联学习,误传阵亡的消息使妻子改嫁。 第三段是与苏兆征的女儿苏丽娃结合,三年后分手,正是这些经历,让他在和翟云英的婚姻中格外真诚,一开始就把军人的使命和风险摆在面前。 婚后的日子,聚少离多是常态,1948年辽沈战役前夕,翟云英病重,硬是没有告诉丈夫,直到病情恶化,由罗荣桓夫妇通知,他才赶回救治,新中国成立后,他全身心投入空军建设,几乎没有时间顾家。 翟云英考上华东医科大学,起初打算放弃学业支持丈夫,他却劝她完成学业,说自己年纪比她大得多,以后她需要独立生活,正是这样的劝说,让翟云英最终成为空军总医院的内科医生。 1964年,他在罗马尼亚访问期间身体不适,回国后确诊肝癌,病重期间,他依旧关心工作,同时请求医生让他能多陪陪妻子,面对死亡,他没有过多谈功绩,而是留下最现实的三项遗愿。 他要孩子们自立,不依赖父辈功勋;要为父亲养老,尽到孝道;要帮岳母寻找在俄国失散的亲人,这是几十年来老人一直的心愿。 这些遗愿在他去世后一点点被兑现,翟云英独自抚养三个孩子,最终都成长为自食其力的人,她承担起赡养老人的责任,陪伴公公走完晚年,对于岳母的心愿,她耐心等待时机。 到了上世纪八十年代,中苏关系逐渐缓和,她通过红十字会等渠道,终于联系上亲属,1989年,她陪着母亲回到俄国老家,与亲人团聚,次年,安娜安然离世,带着满足离开。 1991年清明节,翟云英独自前往八宝山,手捧鲜花站在丈夫墓前,那一刻,个人情感和公共记忆交织在一起。 作为将军遗孀,她面对的不仅是亲情的追思,还有对那个时代的承诺,此后的几十年,她始终没有改嫁,她明白,丈夫当年那句“另寻良伴”是出于体谅,但她的回答是用余生去守护这段婚姻。 这一守,就是五十五年,直到2021年翟云英去世,93岁的人生画上句号,从1947年结婚,到1965年生死诀别,再到后半生独自履行嘱托,她用行动诠释了忠诚和坚韧。 刘亚楼的“对不起”,不是缺爱,而是因为把太多精力奉献给国家,留给妻子的少之又少,翟云英的“不改嫁”,不是被动,而是主动选择,把小家和大家的责任一起扛起。 这段婚姻折射的是那个年代军人家庭的真实境况,一个将军用一生承担国家使命,留下一句“另寻良伴”的宽慰;一个妻子用五十五年回应,用坚守完成了所有托付。 刘亚楼走后,翟云英把爱延续成责任,也把遗憾化作力量,在他们的结合里,有浪漫,有牺牲,也有深沉的信守,那一句病榻前的“最对不起”,最终成了他们一生最深情的算术。 信源:中国共产党新闻网——与刘亚楼相识相伴的点滴回忆【5】