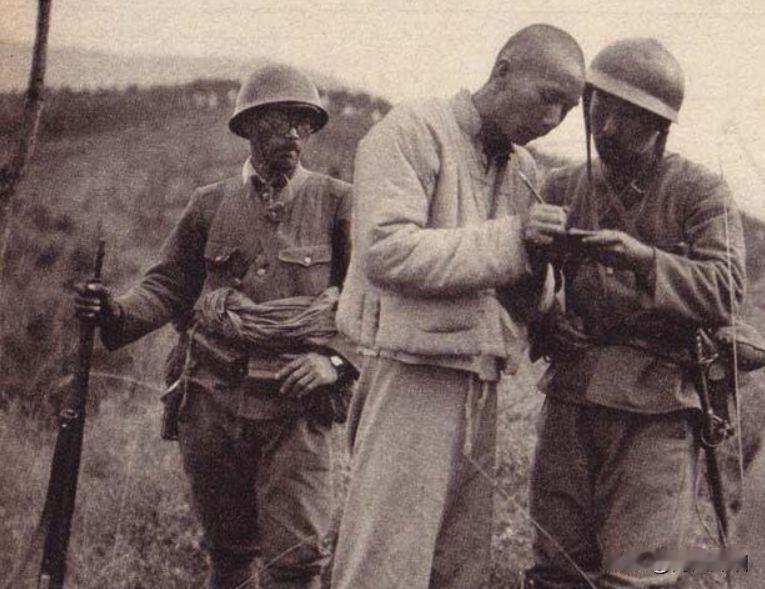

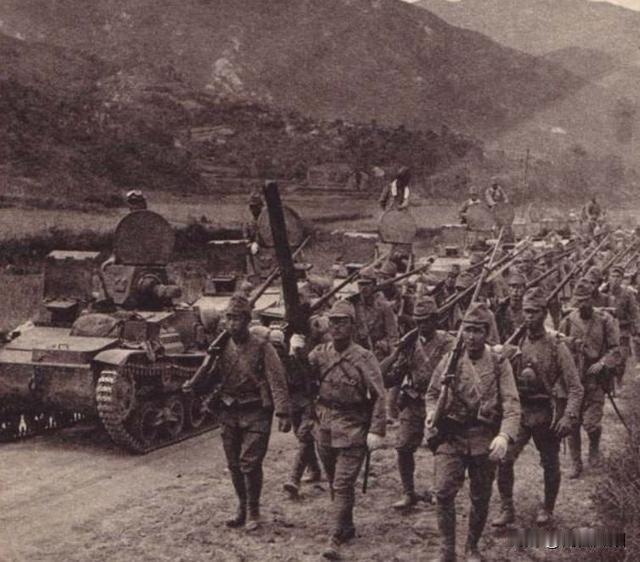

革命烈士罗芳珪,1937年南口战役中,他任国民革命军第13军89师529团团长,率部坚守阵地,面对日军狂轰滥炸,激励官兵“宁为战死鬼,不作亡国奴”,多次击退日军。8月21日,阵地被突破后,他亲率预备队反击,与日军展开白刃战,身负重伤仍坚持指挥,最终壮烈牺牲。 1937年7月底北平沦陷后,日军迅速向西推进,企图通过占领南口打开进攻山西的通道。南口地处燕山山脉与华北平原交界,是平绥铁路上的咽喉之地。守不住这里,整个华北战局将更加被动。 罗芳珪所在的第十三军奉命在此阻击日军板垣师团等精锐部队。要知道,当时日军装备远优于中国军队,空中支援、炮兵协同能力全面占优,而中方部队不仅重武器匮乏,后勤供应也常常断链。 罗芳珪这个人,不是那种传统印象里只会喊口号的军官。他非常注重阵地构筑和火力配置,善于利用南口多山的地形组织梯次防御。 他也不是一味死守,会适时组织小规模反冲击破坏日军进攻节奏。但最令人注意的是他那种几乎冷峻的指挥风格——没有戏剧化的动员,而是用实际行动稳定军心。 8月中旬以后,日军加强攻势,529团伤亡日益严重。日军采用飞机轰炸与重炮覆盖相结合的方式,整段整段的山头被炸成焦土。 罗芳珪所在的指挥所数次被炸塌,他三次被掩埋,三次爬出后继续指挥。值得注意的是,他并非没有后撤的机会,上级也曾询问是否需撤退整补,但他均以“此时退缩则全线动摇”为由拒绝。 8月21日,日军终于在某段阵地实现突破。通常情况下,守军此时后撤仍属正常战术行为,但罗芳珪做出了一个让许多人难以理解的决定:亲自带领团部预备队发起反冲锋。 罗芳珪的牺牲,不是一个孤立的事件,而是抗战初期中级军官群体浴血奋战的缩影。他们大多毕业于正规军校,具备相当的战术素养,却不得不在物资匮乏、援军不继的情况下苦苦支撑。 值得一提的是,当时国内媒体对南口战役进行了大量报道,毛主席也曾在文章中称赞南口抗战的英勇精神,可见其影响早已超出军事层面,成为全民抗战信心的重要支撑。 今天我们回顾罗芳珪,不是为了渲染悲情,也不是简单复述一个“英雄故事”,而是要看到在极端战争环境下个体选择的重量。 他完全可以选择更“安全”的指挥方式,也可以按部就班执行命令、在战线破裂后后撤待援,但他没有。 这种选择背后,是一种深刻的责任感——对战友的责任、对阵地的责任,更是对抗战全局的责任。这种意识并非与生俱来,而是他在实战中逐渐形成的指挥伦理。 罗芳珪阵亡后,529团残部仍继续抵抗,直至接到命令才撤出战场。南口虽最终失守,但这场持续二十多天的阻击战,迟滞了日军进攻山西的速度,为中国军队在华北的重新部署争取了宝贵时间。 而罗芳珪那句“宁为战死鬼,不作亡国奴”,之所以能传遍全国,正是因为它道出了当时无数军人的真实心境——没有宏大叙事,只有最朴素的决心。 素材来源:罗芳珪:“为国家合作抗日 作民族复兴英雄” 2025-07-30 12:18·全国党媒信息公共平台