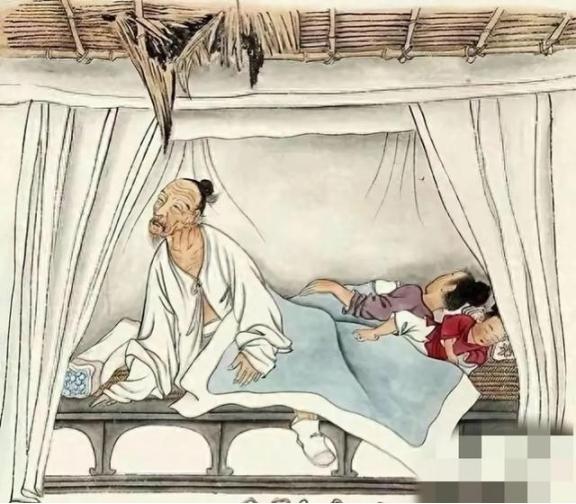

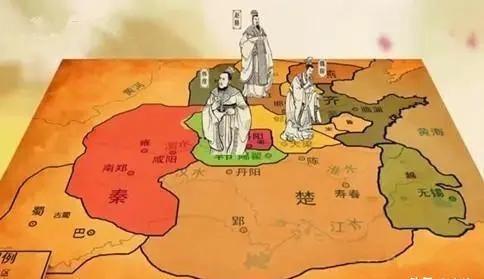

宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的? 在我们中国历史的长河里,宋朝之前那段日子,冬天特别难捱。北方地区气温常掉到零下几十度,风雪一刮,地都冻裂了。那时候棉花还没从外地传进来,人们连棉被都没见过,只能靠祖祖辈辈传下来的办法对付寒冷。古籍里记载,先秦到唐代,民众主要用麻、丝、毛这些材料保暖,生活条件有限,但大家硬是咬牙挺过去了。这不光是生存问题,还体现了我们民族的韧劲和智慧。 说起房屋,古人很讲究选址。北方房子大多朝南建,好让阳光多照进来。墙用土坯堆厚,屋顶盖茅草,冬天前还得封缝堵风。汉代时候,有些地方开始挖地坑住人,半地下室能挡住冷空气。考古发现,咸阳宫遗址有壁炉痕迹,烧木炭取暖,烟从陶管排走,避免屋里呛人。民间多用火塘,围石块烧柴,热气散开暖和一屋子。这些办法简单实用,帮着老百姓度过严冬。 取暖工具是关键。先秦时期,就有燎炉和铜鼎烧炭。春秋战国时,人们用器具取暖,能移动方便。唐代发明炉灶、火盆、火箱,烧木材提供热和光。贵族用铜火盆,里面铺灰放炭,热量持久。民间陶土火炉常见,形状朴实。手炉小巧,装热灰塞袖里带出门。暖席铺床上,下面连灶台烟道,余热传上来。汉代火炕雏形出现,灶热循环到床下,北方人特别依赖这个。宫廷有敷日炉,不光暖身,还辅助疗养。老百姓用火炉火盆,虽然简单,但够用。这些工具从原始烧柴到精致炉具,逐步完善,体现了技术进步。 衣物方面,古人层层叠加。内层麻布或丝绸,外披羊毛织物或兽皮。富裕人家选狐皮羊皮做大氅,保暖强。普通百姓用芦苇纸张填充衣服,笨重但挡风。宋前棉花缺席,主要靠葛麻丝絮和动物皮毛。《尚书·禹贡》提过贡品有皮革,说明早用兽皮。北方游牧民族狩猎得毛皮,羊皮袄常见,狐貂珍贵。纸衣在缺棉时代流行,填充动物毛或草,经济实惠。蓑衣用稻草编,冬天常穿。丝绵从春秋战国开始填充衣服,轻暖但贵。麻布多层穿,腰系绳固定。这些材料虽不如棉,但结合多层法,帮人抵御寒冷。 饮食也帮大忙。古人吃热性食物暖身。姜汤红枣常见,煮沸喝下热流进肚。厨房熬姜水加桂圆,蒸汽香气散开。全家喝热汤,恢复体力。户外用竹筒保温汤,歇息时喝。唐代茶叶流行,热茶驱寒。北方吃麦粟杂粮粥,热乎乎下肚。南方偶有霜冻,也注重热食。腊肉鱼干烟熏保存,冬天吃暖身。《红楼梦》虽晚,但反映古习,吃热物御寒。这些饮食习惯,从先秦延续到唐,结合保暖,助人过冬。 宫廷和民间有区别。皇室资源多,汉代椒房用花椒泥涂墙,保温驱湿。《汉宫仪》记皇后住椒涂室,温暖干燥。唐代暖炉香炉熏香取暖,手炉袖中带。民间靠火盆火塘,简易但有效。富裕阶层用貂皮狐皮,贫民纸衣麻布。南北差异大,北方火炕火墙抗干冷,南方火盆手炉对湿冷。火炕不光暖,还省柴。整体看,古人方法因地制宜,宫民各有侧重,但都靠实践积累。 这些智慧不光解决寒冷,还反映对生活的态度。先民观察自然,改进技术,从火塘到火炕,体现了创新精神。面对困难,他们坚持不懈,传承经验。这份韧劲,是我们中华民族的宝贵财富。今天科技发达,暖气棉被随手得,但回顾历史,能激发我们珍惜当下,推动进步。在社会主义建设中,继承古人精神,结合现代手段,构建和谐社会。 棉花宋末元初传入后,保暖大变,棉布普及,提升生活。但宋前古人靠这些办法,成功熬过寒冬。他们的故事告诉我们,智慧和勤劳是克服难关的钥匙。我们现在过得舒坦,更要感恩先辈,弘扬传统文化。