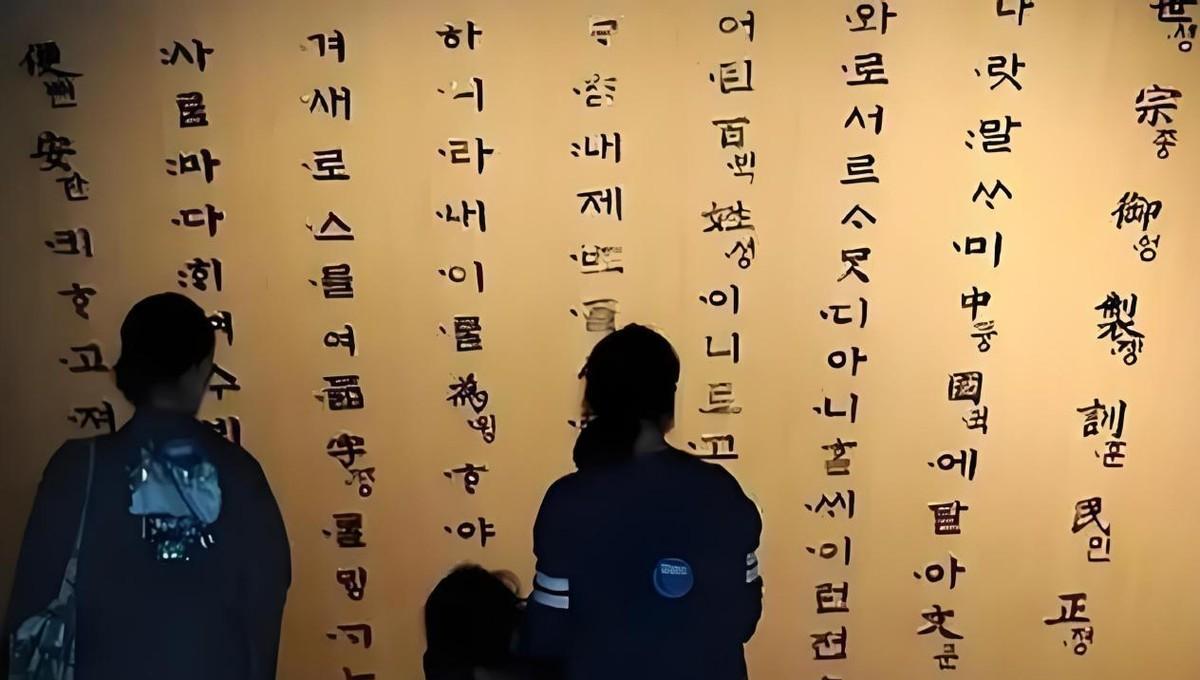

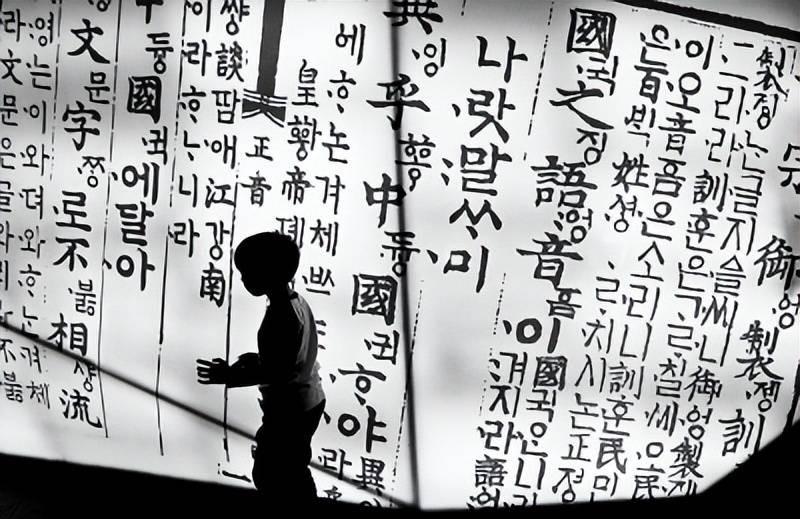

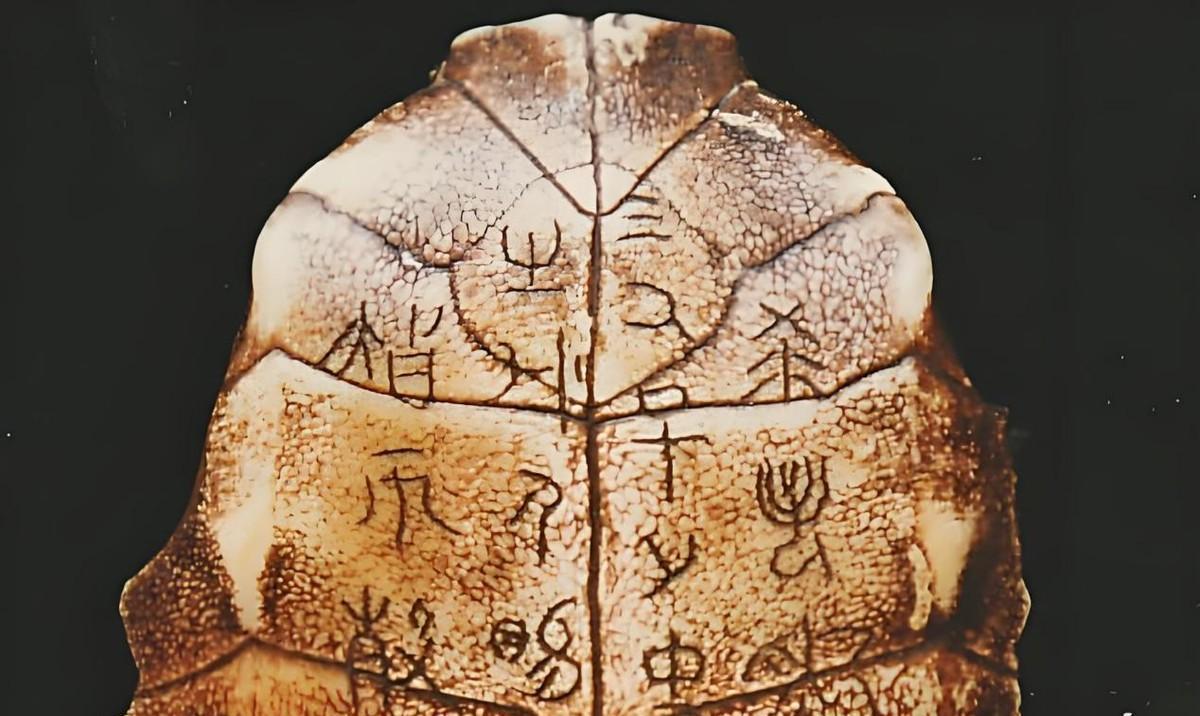

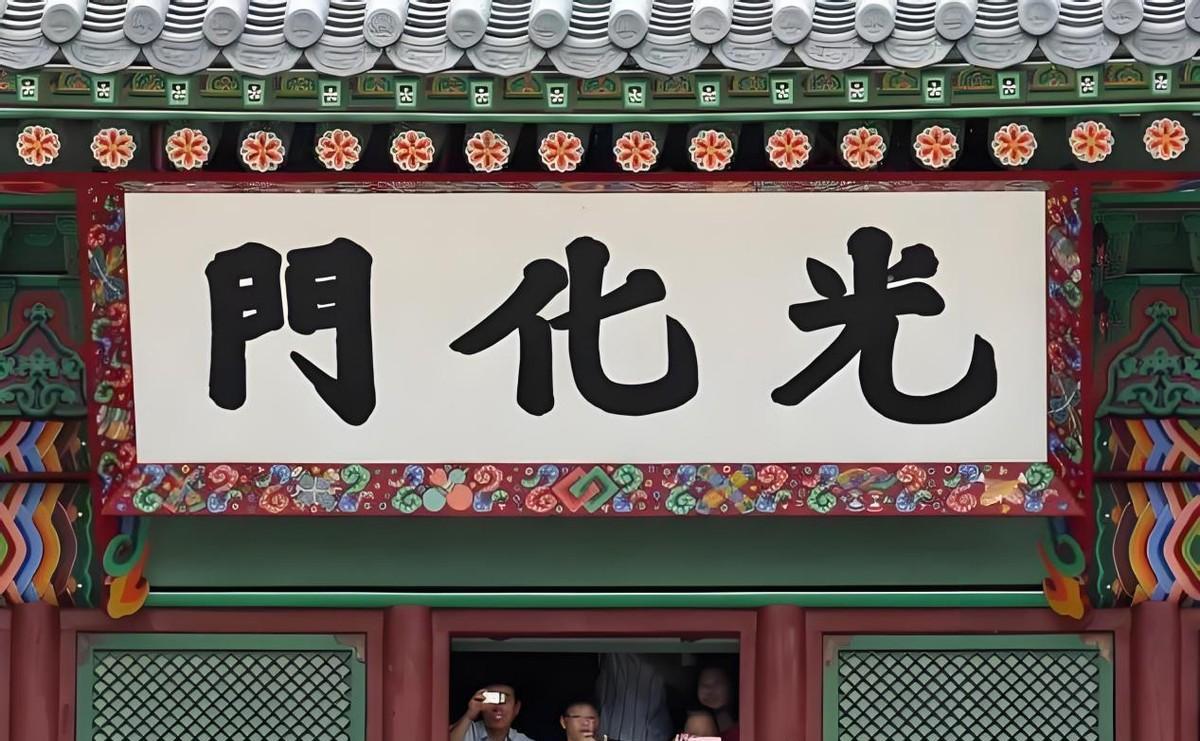

韩国拿汉字申遗?声称是祖先发明的!中国人还没急韩国人先坐不住 最近一则消息突然在社交媒体刷屏,说韩国有人提出要将汉字申请为世界非物质文化遗产,还主张汉字是韩国祖先发明的——这操作直接把不少网友看懵了。 明明中国人还没说什么,怎么韩国人自己先坐不住了? 这事听起来离谱,但背后其实牵扯到文化认同、历史叙事和国际话语权的复杂博弈。 这次所谓的“申遗说”,虽然尚未得到韩国官方正式确认,却在舆论层面再次触动了中韩两国之间那根敏感的文化神经。 从历史维度看,汉字的起源和发展是有明确考古与文献支撑的。甲骨文出土于中国河南,秦统一小篆、汉代隶书演变,每一个关键阶段都发生在中国大地上。 韩国在古代确实长期使用汉字,并将其融入自己的文化体系,但这不等同于发明,正如不少学者所指出的,韩国世宗大王创制谚文的背景,恰恰是因为汉字是“外来文字”。 这种将“使用”混淆为“发明”的叙事,在国际场合并不罕见,比如之前韩国成功将“端午祭”申遗,就曾在国内引发广泛讨论。 需要明确的是,韩国的江陵端午祭与中国的端午节在当代实践和表现形式上确有不同,但两者在历史源流和文化符号上的深层关联依然清晰可辨。 类似地,日本此前成功申遗的“和纸”及“漆艺”技术,同样映照出东亚文化在漫长历史中的交织与迁移。 这些案例共同揭示出一个现实:文化遗产的认定不仅是历史渊源的考据,更成为现代民族国家构建文化叙事、争夺国际话语权的一种策略性行为。 在这种背景下,文化保护与传播的策略选择,或许和文化遗产本身的价值维护同等重要。 我们不必急于情绪化反驳,而应看清这类现象背后的深层动机,近年来,类似争议在网络上频频出现,从孔子、李白到汉服、泡菜,几乎每隔一段时间就有一个文化符号被重新摆上争论桌。 这种频繁的“文化争夺”行为,某种程度上反映了一些国家在全球化和现代化进程中寻求自我身份认同的焦虑。 尤其韩国经济高速发展后,民族意识抬头,文化独立性成为社会心理的重要诉求。 而汉字作为一个高度敏感的文化符号,自然成为部分团体和个人的操作对象。 但我们也要注意,这类主张往往并非官方立场。根据观察者网等权威媒体此前的报道,韩国政府层面并未正式提出汉字申遗,更多是部分学者或民间人士的建议,这一点需要客观区分,避免一概而论。 从国际惯例来看,联合国教科文组织对非物质文化遗产的认定,并不排斥多国共享同一文化形态。 例如蒙古国的“长调”就与中国内蒙古联合申报,阿根廷和乌拉圭也共同将“探戈”列入人类非遗。 也就是说,文化遗产本身可以跨越国界,关键不在于“谁独有”,而在于“谁保护、谁传承、谁发扬”,汉字之所以影响深远,正因为它是一个不断演进、跨国传播的活态系统。 日本简化了汉字,韩国曾弃用又部分恢复,越南虽不再常用但历法、节日中仍见其踪迹,新加坡、马来西亚等地也广泛使用——这些恰恰证明了汉字文化的生命力和包容性。 但我们也不能忽视,在当前的国际传播环境中,文化话语权的竞争日趋激烈。 一项文化遗产一旦被他国单方面申遗成功,即便在历史渊源上存疑,仍可能对原属国的文化形象和解释权造成冲击。 这就要求我们不能只做历史的“所有者”,更要做文化的“活化者”。 之前中国成功将甲骨文申报联合国教科文组织《世界记忆名录》,就是一个非常好的例子——我们不只要争“最早”,还要争“最深”“最活”的传承。 如今,汉字在中国的发展已经进入数字化、智能化的新阶段,汉字信息处理、字体设计、书法推广、国际中文教育等多项实践都在积极展开。这些才是我们真正该关注的焦点。 结尾不妨抛出一个问题:在文化全球流动的今天,我们该如何看待共享的历史遗产?是一味争夺“发明权”,还是应更注重如何让传统文化在现代社会焕发新的生命力?